- 『素晴らしき洞窟探検の世界』(吉田勝次著/2017年発行)

- はじめに:なぜ僕たちは洞窟に惹かれるのか

- 書評|『素晴らしき洞窟探検の世界』の魅力

- 洞窟をもっと楽しむために──観光、物語、そして仮想の旅へ

- カールズバッド洞窟群国立公園(Carlsbad Caverns National Park)

- ベル・ウィッチ・ケイブ(Bell Witch Cave)

- The Caverns(洞窟ライブ会場)

- 『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』 (ジョン・クラカワー/2022年発売)【本】

- 『地底世界』(コミック版)(倉薗 紀彦著/2016年発売)【本】

- 『サンクタム』(アリスター・グリアソン監督/2011年)【映画】

- 『13人の命』(ロン・ハワード監督/2022年)【映画】

- 『Dear Esther』(The Chinese Room/2012年)【ゲーム】

- 『レッド・デッド・リデンプション2(Red Dead Redemption 2)』(Rockstar Games/2018年)【ゲーム】

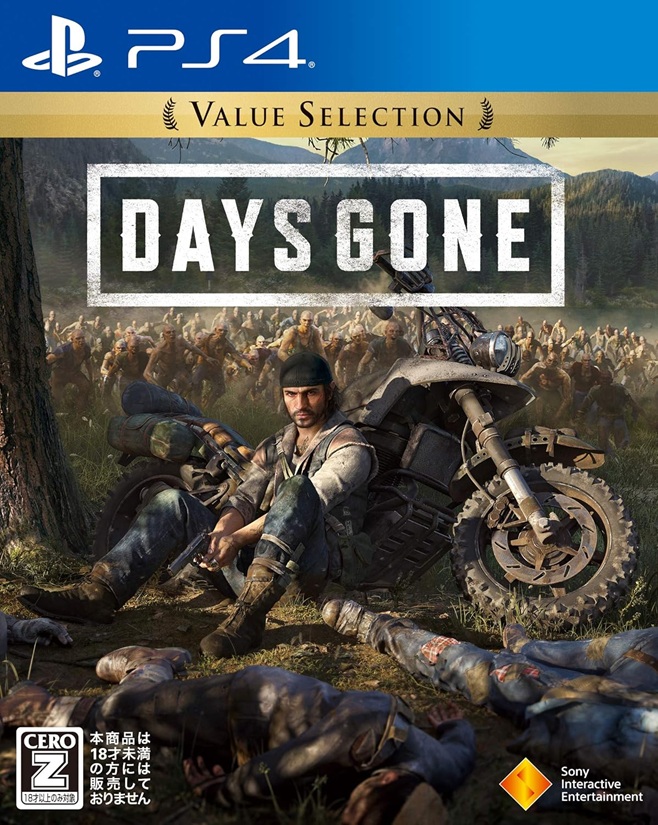

- 『Days Gone』(Bend Studio/2019年、Days Gone Remastered:2025年)

『素晴らしき洞窟探検の世界』(吉田勝次著/2017年発行)

👉『素晴らしき洞窟探検の世界』(Amazonページ)

はじめに:なぜ僕たちは洞窟に惹かれるのか

洞窟──それは誰もが知っていながら、実際に入る機会はあまり多くない場所。真っ暗で、狭くて、危険そう。

それでも僕は、観光で訪れた秋芳洞や龍河洞、アメリカのカールズバッド洞窟群国立公園で、その幽玄で非日常的な空間に心を奪われた。

この観光ルートのさらに奥には、どんな世界が広がっているのだろう。そんな好奇心が、いつしか胸に芽生えていた。

そんな僕が今回読んだのが、吉田勝次氏による『素晴らしき洞窟探検の世界』という一冊だ。

本書は、一般的な洞窟観光や、洞窟・地底世界を舞台にした本・映画・ゲームが好きな人にはもちろん、「自然や探検、アウトドア」に少しでも興味があるすべての人におすすめしたい本である。

探検のスリルとワクワク感、サバイバル技術のリアルな描写、そして何より“その場所に広がる風景”の美しさ──。本書には、それらを語る著者のまなざしと、想像を超える写真の数々が詰め込まれている。

ただ「未踏の地に立った」という達成感だけではなく、そこで何を見て、何を感じたのか。その細やかな描写に深く心を動かされた。

ここから先は、『素晴らしき洞窟探検の世界』の書評に加えて、アメリカでの洞窟観光や、洞窟を味わえる書籍・映画・ゲームについて語っていきたい。

長めの文章になるが、コーヒーでも片手に、ゆっくりと読み進めていただければ幸いだ。

書評|『素晴らしき洞窟探検の世界』の魅力

冒険のスリルと、地底世界のワクワク感

この本の大きな魅力は、臨場感あふれる“紙上探検”ができることにある。

とりわけ前半で語られる、16年にわたって調査・探検が続けられた大洞窟 “霧穴” のエピソードは圧巻だ。

洞窟探索の準備から、実際の探検、終了後の片づけや帰路に至るまでの「一連の流れ」が丁寧に描かれており、まるで自分もチームの一員として現場に立ち会っているかのような没入感がある。

後半では、世界各地の洞窟体験がケーススタディ形式で紹介されていく。

1000を超える洞窟を探索してきた著者ならではの豊富なエピソードが並び、どの章にも「こんなことがあるのか!」「こんな景色があるのか!」という驚きが詰まっている。

同じ“洞窟”という舞台でも、その姿はまったく異なるのだ。

中でも、超巨大な縦穴を降りていくシーンや、洞窟内に広がる“異空間”のような風景には圧倒された。

たとえば中国のある洞窟は、600メートル以上もの深さがあり、「降下途中の岩棚で一泊」するという描写も登場する。そのスケールの桁違いな迫力に、思わず息をのむ。

こうして本を読み進めていると、自分自身が一歩一歩、洞窟の奥深くへと足を踏み入れているような感覚になってくる。まるで「リアルな冒険小説」を読んでいるかのようなワクワクする楽しさがあるのだ。

写真と情緒の伝達:美を追う探検家

冒険の記録というと、しばしば「誰も足を踏み入れたことのない場所に到達した」といった達成の側面が語られがちだ。本書にももちろん、そうした人類未踏の地に挑むスリリングな描写はある。

だが吉田氏が真に重視しているのは、そうした“記録”の先にあるもの──自らの目で見て、身体で感じ取った「景色の圧倒的な美しさ」、そしてそれに触れたときに生まれる深い感動だと感じた。

多くの探検記が「到達」や「克服」に価値を置く中で、吉田氏はむしろ “そこで何を感じたか” という、感性の領域に光を当てている。

特に印象的なのは、洞窟の奥深くで出会う壮大な光景を、ただ体験するだけでなく、“美として味わい、それを他者に伝えること” に強いこだわりが感じられる点だ。

この美への感動を大切にし、写真や文章として表現しようとする著者の姿勢に、静かに心を打たれた。

その姿勢は、とりわけ「写真」という手段において顕著に表れている。

たとえば吉田氏は、美しい洞窟の姿をしっかりと記録に残すために、探検とは別に撮影のための再訪を行うこともあるという。探検装備とは異なる撮影用の装備を整え、慎重に構図を考えながら光と影を捉える。

そのひとつひとつの写真に込められた丁寧なまなざしを知ると、本に掲載された一枚一枚の美しい写真からも、その感動がさらにじんわりと伝わってくるのだ。

探検ノウハウの知的なおもしろさ

この本は、洞窟探検の感動やスリル、美しさや壮大さ、といった「情緒面」を味わえる読み物であると同時に、「知識の宝庫」としての顔も持っている。

洞窟の見つけ方に始まり、現地当局への許可申請、ガイドや通訳の手配といった準備事項、装備やパッキングのコツ、チームでの動き方までが詳しく語られている。

さらに、登る・下る・這うといった移動の技術や、道具の使い方、洞窟潜水への向き合い方、リスク回避の方法まで、どれもが驚くほど具体的に示されている。

「こういう地形や状況では、こんな道具やテクニックを使って突破する」といったノウハウが次々に登場し、それぞれ文章と図解、写真で丁寧に解説されていく。

たとえば、「縦横複合型洞窟」を進むための必要装備や、岩盤が崩れやすくアンカーが打てない場所での登り方など、知識としても実に興味深い。

「この場面ではどうすればいいのだろう?」と思うたびに、「こうすればいい」と解決策が示される展開は、知的な読み物としても引き込まれる。

また、本書では、著者自身が実際に遭遇した危険な状況についての描写も随所に登場し、その都度、極限状態での判断や対処の様子が生々しく描かれている。そうした緊迫した場面も本書の読みどころのひとつだ。

中でも、アメリカの「ナッティ・パティ洞窟」で起きた死亡事故を彷彿とさせる、狭い斜面で身動きが取れなくなるトラブルの体験談には、読みながら息が詰まるような緊張と恐怖を覚えた。

洞窟潜水(ケイブダイビング)の章では、水中という逃げ場のない空間での不安やトラブル、実際に起きた事故の記録が詳細に綴られ、とてつもない緊張感に満ちている。

こうしたリスクに対して、著者は単に恐怖を語るだけでなく、心構えや事前準備の重要性についても丁寧に言及しており、その語り口からは、リスクへの深い理解と責任感が静かに伝わってくる。

また、洞窟の中での食事や睡眠、トイレといった、他の冒険書では省略されがちな「生活の細部」についても抜かりなく描かれているのも印象的だ。

登山とは異なる環境だからこそ、洞窟内で寝るときの冷気や水滴への対処、水分補給の方法など、想像もつかないような工夫が必要になる。そうした現実的な困難と、その解決方法のひとつひとつに、洞窟という空間の“特殊性”が浮かび上がる。

このように、実体験に基づいた具体的な対処例が惜しみなく語られることで、読者は自然と、著者のような探検家たちがいかに悪戦苦闘を重ね、技術や知恵を積み上げてきたかを追体験できる。

その誠実で粘り強い姿勢には、一つ一つの課題に真剣に向き合ってきた歩みがにじんでおり、心を打たれる。

さらに興味深いのは、洞窟探検が“冒険”にとどまらず、測量、写真撮影、観光、生物学、古生物学、地質学、そして考古学といった、幅広い分野と密接に関わっている点だ。

本書は、そうした多面的な知的探究の入口としても、非常に豊かな読み応えがある。

書評のまとめ─洞窟探検、その奥深き世界への招待状

これまで述べてきたように、本書には、洞窟の多様な魅力──そこに潜む厳しさや怖さも含めて──を伝えたいという著者の情熱が、文章と図解、そして写真のすみずみに息づいている。

だからこそ、読み進めるうちに、こちらの心にも静かな熱が伝わってくる。

読み始めたときには、「さすがに自分が洞窟探検に行くことは、どんな形であれないだろう」と無意識に思っていた。けれど読み終える頃には、著者が終盤に紹介していたような洞窟探検ツアーなら、自分もぜひ参加してみたい──そんな気持ちが自然と芽生えていた。

👉『素晴らしき洞窟探検の世界』(Amazonページ)

洞窟をもっと楽しむために──観光、物語、そして仮想の旅へ

「洞窟探検」に挑戦する機会のない私たちにとって、洞窟の魅力を味わう手段として現実的なのは、一般的な洞窟観光、あるいは本・映画・ゲームによる “バーチャル体験” だろう。

北米がテーマのこのブログとしては、本書『素晴らしき洞窟探検の世界』の中で、アメリカの「カールズバッド洞窟」やケンタッキー州の「フリントリッジ洞窟群」に言及されていたことが嬉しかった。

実際に僕自身も、アメリカでいくつか洞窟観光を体験してきた。ここではそれらを簡単に紹介しつつ、自然を楽しむ旅のなかで、“洞窟観光” を選択肢に入れる面白さを伝えたい。

カールズバッド洞窟群国立公園(Carlsbad Caverns National Park)

ニューメキシコ州にあるこの国立公園は、世界最大級の洞窟空間を含む鍾乳洞群として知られている。

まず驚かされたのは、入り口と内部のスケールの大きさ、そして奥へと続いていく “深さ” の感覚だった。

横方向というよりも、全体として下へ下へと降りていく感覚があり、それがとても新鮮だった。これまでに訪れた横移動中心の洞窟とは異なり、まさに “探検している” かのような感覚が味わえた。

内部は非常に広大で、鍾乳石が形作る奇妙で美しい “自然のオブジェ” を眺めながら歩いていく。

写真も撮ったが、照明はあくまで歩行者用で、空間全体を明るく照らすものではなかったため、広大さをカメラに収めるのは難しかった。そう考えると、吉田勝次氏が本書で見せてくれる、あの洞窟写真の数々は本当に驚異的だ。

この洞窟は、古くからアメリカ先住民に知られており、内部では矢じりや石の道具なども発見されている。

そして、白人として初めてこの洞窟を本格的に探検したのはジム・ホワイトという人物で、1898年のことだとされている。限られた装備の時代に、彼がどんな気持ちでこの空間に足を踏み入れたのか、想像するだけでわくわくする。

洞窟内は現在、整備されたトレイルや案内板が整っており、さらには売店まであるという親切設計。

洞窟観光が初めての人でも、安心して訪れることができる国立公園だ。巨大な空間感と、美しい “オブジェ” の数々に、誰もが圧倒されるに違いない。

「カールズバッド洞窟群国立公園」にて:巨大な入口。写真の手前に見えているように、歩道は整備されていて歩きやすい。(撮影:筆者)

「カールズバッド洞窟群国立公園」にて:荒々しさを感じる空間(撮影:筆者)

「カールズバッド洞窟群国立公園」にて:圧倒的に存在感のある「巨人の間」の”オブジェ”(撮影:筆者)

なお、カールズバッド洞窟群国立公園の詳しい情報は、『地球の歩き方 アメリカの国立公園』に詳しく掲載されており、洞窟へのアクセスや、主な見どころなども丁寧に解説されている。

この本によると、舗装されていないエリアをレンジャーと共に歩く “探検ツアー” も開催されているそうだ。ヘルメットとヘッドランプを装備して歩く本格的なツアーとのこと。

僕自身も、今となっては参加しておけばよかったと後悔している。当時はそんなツアーがあることさえ知らなかったのだ……。

👉『地球の歩き方 アメリカの国立公園』(Amazonページ)

ベル・ウィッチ・ケイブ(Bell Witch Cave)

テネシー州アダムズにある「ベル・ウィッチ・ケイブ」は、19世紀初頭にベル家を襲ったとされる霊的存在「ベル・ウィッチ」の伝説と結びついた洞窟。

少年が狭い穴に入り込んで動けなくなったとき、見えない手に助けられたという逸話も残されており、現在では心霊スポットとして多くの観光客が訪れる。

実際に訪れてみると、小さな洞窟ながらも、内部にはどこかゾクゾクするような空気が漂っていた。僕自身は霊的な何かを感じたわけではないが、“いわくつき” の場所にはそれなりの雰囲気があると実感した。

「ベル・ウィッチ・ケイブ(Bell Witch Cave)」にて:ライティングも美しい。(撮影:筆者)

The Caverns(洞窟ライブ会場)

そしてもう一つ、ユニークな体験として紹介したいのが、テネシー州の「The Caverns」。この洞窟は、なんとライブ会場としても使用されているのだ。

一見すると普通の観光洞窟のように見えるが、内部は音響効果の高い構造を活かしたコンサートホールになっている。演奏者と観客との距離も近く、非常に濃密な空間が広がっている。

主に、ブルーグラスやアメリカーナといった、アメリカのルーツ音楽系のアーティストが出演しており、洞窟という特別な環境でその魅力がいっそう際立って感じられる。

この会場は、アメリカの公共放送局PBSで放送されている音楽番組『The Caverns Sessions』(旧:Bluegrass Underground)の収録地としても知られており、洞窟という特別な環境でアメリカのルーツ音楽が響き渡る、貴重な文化体験の場となっている。

また、この場所では探検ツアーも行われているようで、音楽と洞窟体験が同時に楽しめるという点で、ほかに類を見ないスポットだ。

もしアメリカ南部に行く機会があれば、“洞窟でのコンサート” という異空間体験を味わってみてはいかがだろうか。

「The Caverns」にて:ブルーグラスで盛り上がる洞内(撮影:筆者)

さて、「本格的な洞窟探検は無理でも、洞窟観光なら楽しめる」──そんな趣旨で僕自身の観光体験を紹介したが、実際には忙しい日常のなかで、洞窟を観光する機会すらなかなか持てないという人も多いのではないだろうか。

有名な秋芳洞のような場所に修学旅行などで訪れた人はいても、改めて自分の意志で「洞窟を見に行こう」と考えることは、案外少ないのかもしれない。

だからこそ、自宅にいながら“洞窟の世界”を旅する方法──つまり、本や映画、ゲームの中で洞窟の魅力に触れることが、一つの豊かな楽しみ方としてある。

このあとは、そんな “仮想洞窟探検” を楽しめる作品をいくつか紹介してみたい。

『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』 (ジョン・クラカワー/2022年発売)【本】

本書は、『荒野へ』や『空へ―「悪夢のエヴェレスト」1996年5月10日』などの作品で知られるジョン・クラカワーによるドキュメンタリー的エッセイ集であり、主にアメリカの大自然を舞台にした10のエピソードが含まれている。

その中のひとつ『火星への降下』では、洞窟探検を通じて、NASAの科学者たちが火星に生命が存在するかどうかを探るという、珍しいテーマが描かれる。

舞台は、ニューメキシコ州のカールズバッド洞窟群国立公園の近くにある「レチュギア洞窟」。著者自身も探検隊の一員としてこの幻想的に美しい洞窟に挑む。

NASAの科学者3人が加わったその探検は、まさに「火星」と「洞窟」という意外な組み合わせがどうつながるのかという興味をかき立てる。短編ながら、その関係性が丁寧に描かれ、知的好奇心を大いに刺激される。洞窟探検の思わぬ一面を知るきっかけとして、ぜひ読んでほしい一編だ。

また、本書の他のエピソードでも、大自然のリスクに立ち向かう人々の姿が描かれ、自分の知識や関心の外側にある新しい視点を与えてくれる。視野を大きく広げてくれる一冊だと感じた。

👉『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』(Amazonページ)

『素晴らしき洞窟探検の世界』は、リアルな洞窟探検が描かれた一冊だが、やはりSF・ファンタジーの世界観でもワクワクする洞窟探検を楽しみたい。ここでは、洞窟への憧れを喚起させてくれる名著『地底世界』の漫画版を紹介したい。

『地底世界』(コミック版)(倉薗 紀彦著/2016年発売)【本】

本作は、ジュール・ヴェルヌの傑作『地底旅行』をコミカライズした全4巻完結の作品。

物語は、16世紀の錬金術師が残した古文書の暗号を解読したリーデンブロック教授が、甥のアクセルとともにアイスランドの死火山の火口から地球の中心を目指すという壮大な冒険を描いている。

漫画ならではテンポの良さを感じさせつつ、意外にも「長く続く旅」の雰囲気もバランスよく表現されている点が印象的だった。

つまり、「テンポが良い」といっても、場面転換が慌ただしいわけではなく、長いルートをじっくりと時間をかけて探検していく雰囲気がしっかりと描かれているのだ。

例えば、最初に描かれる洞窟の奥深くへ探検するパートでは、苦難の中を必死で進む登場人物たちの「じわじわとした時間の流れ」や、それに伴う苦労や息苦しさが存分に伝わってくる。

物語のメインとなる、その後の展開については、ここではあえて触れないことにしたい。

世界的な名著とはいえ、内容を全く知らない方もいるだろうから、ぜひ実際に手に取って、驚愕の展開を味わってほしい。

👉『地底旅行 (全4巻)』(Amazonページ)

次に、映画作品からも、洞窟の臨場感を体感できる作品をいくつか紹介したい。

『サンクタム』(アリスター・グリアソン監督/2011年)【映画】

まずは、洞窟サバイバル映画『サンクタム』。本作は、映画界の巨匠ジェームズ・キャメロンが製作総指揮を務めており、彼の洞窟探検への情熱が色濃く反映されている作品だ。

物語の舞台はパプアニューギニア。巨大な縦穴の洞窟を降りていく圧倒的に壮大なシーンから始まる。

未知のエリアを目指して進んでいた探検チームだったが、サイクロンによる大雨で、入ってきた経路が閉ざされてしまい、別の退避経路を模索しながら生き延びようとする。

次々と直面する困難に立ち向かう姿と、洞窟の壮大な風景が大きな見どころだ。

洞窟内を徒歩や四つん這いで進んでいく描写に加え、水中での洞窟潜水シーンも多く、あたかも自分が洞窟の奥深くを探索しているような臨場感が味わえる。

また、最初は反目し合っていた主人公の青年とその父親が、過酷な状況の中で絆を取り戻していく過程も印象的だ。映画を通して、自然の過酷さと、「息を吸う」という当たり前のことが、いかに幸せなことかをリアルに体感させられる。

👉『サンクタム』(Amazonページ)

『13人の命』(ロン・ハワード監督/2022年)【映画】

本作は、2018年にタイ北部の洞窟で起きた少年サッカーチームの遭難事故を題材に、世界中から集まったレスキュー隊の奮闘を描いた実録ドラマ。

豪雨による増水で洞窟内に閉じ込められた子供たちを救うため、ダイバーたちが命懸けで救出活動を行う姿が描かれる。

映画全体がすばらしかったが、特に印象に残ったのは以下の2点であった。

まず、(ネタバレになるので具体的には書けないが)『素晴らしき洞窟探検の世界』でも書かれていた、洞窟潜水(ケイブダイビング)の心構えとして極めて重要な「ある要素」を回避することが、13人を救う最重要ポイントとして描かれる点だ。

「そんなやり方が本当に成功するのか?」と、終始ヒヤヒヤしながら見守ることとなる。主人公的な立ち位置となるイギリス人ダイバーたちに、途中から加わる人物の専門技術に注目しながら見てほしい。

また、『素晴らしき洞窟探検の世界』でも触れられていたが、遭難したら周りの人々にどれほど影響が及ぶのか、という点についても注目してほしい。

特に、洞窟内に降り注ぐ雨による増水をどうやって解決するのかという点で、具体的な方策と地域への大きな影響が描かれる場面は、(映像的にも心理的にも)強く印象に残った。

洞窟潜水の様子も、映画全編にわたって、これ以上ないほどの臨場感で描かれるので、洞窟の雰囲気が味わえる映像作品としても堪能してほしい。

👉『13人の命』(Amazonページ)

洞窟の恐ろしくも幻想的な雰囲気や、洞窟探検の感触をゲームでも味わいたい。仮想世界とはいえ、自分の操作で洞窟内を進んでいける圧倒的な没入感がゲームの素晴らしいところだ。

『Dear Esther』(The Chinese Room/2012年)【ゲーム】

まずは、『Dear Esther』という1人称視点のウォーキング・シミュレーター系ゲーム。

亡き妻への手紙を朗読する男性の声を聞きながら、月夜の無人島を歩くだけのゲームだが、アート的・文学的表現が静かに胸に染み入る作品だ。

夜の海を眺めながら島を歩くだけでなく、幻想的な洞窟内も歩いていく。

ゲーム的な探索要素や敵は存在しないため、ただただ洞窟の光景が放つ幽玄的な美しさに浸ってほしい。

『Dear Esther』より:幻想的で静謐な洞窟内 © The Chinese Room

『Dear Esther』より:洞窟の奥の澱んだ水面が幽玄的に美しい。 © The Chinese Room

『レッド・デッド・リデンプション2(Red Dead Redemption 2)』(Rockstar Games/2018年)【ゲーム】

本作は、アメリカの西部開拓時代末期に主人公属するギャング団が、じわじわと連邦政府から追い詰められていく、重厚な西部劇オープンワールドゲーム。

物語の進捗とは別に、広大で美しいアメリカの荒野でゆったりと過ごすことができる。

オープンワールドには、結構な数の隠れた洞窟も存在しているので、ぜひ歩きまわってそれらの洞窟を探してみてほしい(物語のサブミッションなどにも組み込まれているが、ほとんどは見つけにくい場所にある。)。

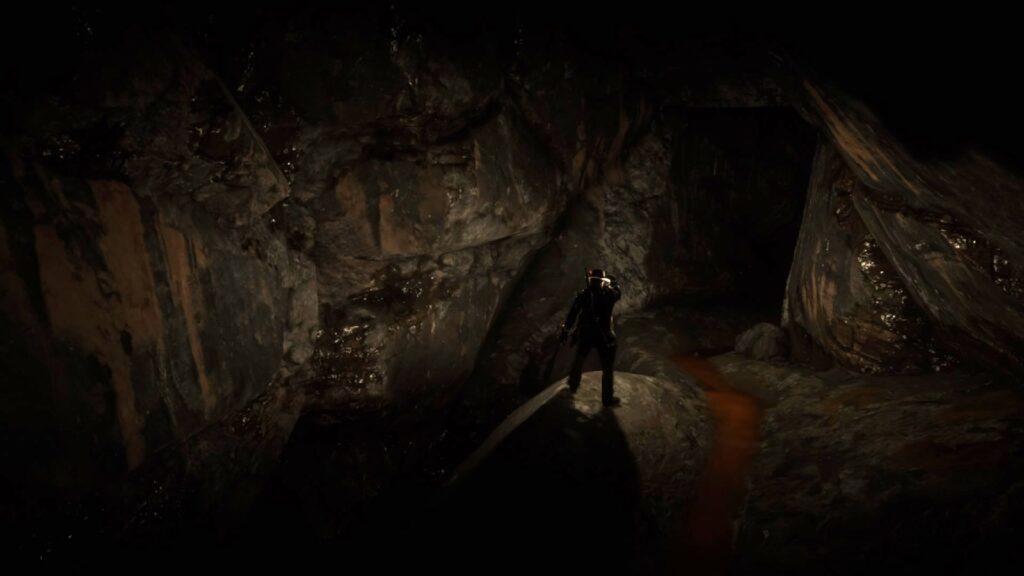

『Red Dead Redemption 2』より:ランタン片手に洞窟を探索。 © Rockstar Games

👉『レッド・デッド・リデンプション2』(Amazonページ)

『Days Gone』(Bend Studio/2019年、Days Gone Remastered:2025年)

PS5などで2025年にリマスター版も発売された、終末世界を描いたオープンワールドゲーム。

終盤に向けて引き込まれるストーリーや人間味あふれるキャラクター、フリーカーと呼ばれる感染者の大群が存在感を見せつけるポストアポカリプスの世界観に没頭できる。

アメリカ西部(オレゴン州)の荒廃した大自然が舞台となっており、洞窟も非常に重要なロケーションとして描かれている。

フリーカーが光のない暗い場所を好むため、洞窟や坑道などが彼らの“巣”として機能しており、ゲーム全般に渡って洞窟の描写も豊富だ。

ぞくぞくしたスリルを感じながら、ゲーム内にある数十カ所の洞窟を巡ってみてほしい。

『Days Gone』より:洞窟の奥へ慎重に足を進める。 © Sony Interactive Entertainment

👉『Days Gone』(Amazonページ)

※リマスター版『Days Gone Remastered』(PS5/ダウンロード版)はこちら↓

コメント