『Eden』(ロバート・アダムス(Robert Adams)/2021年)レビュー・感想

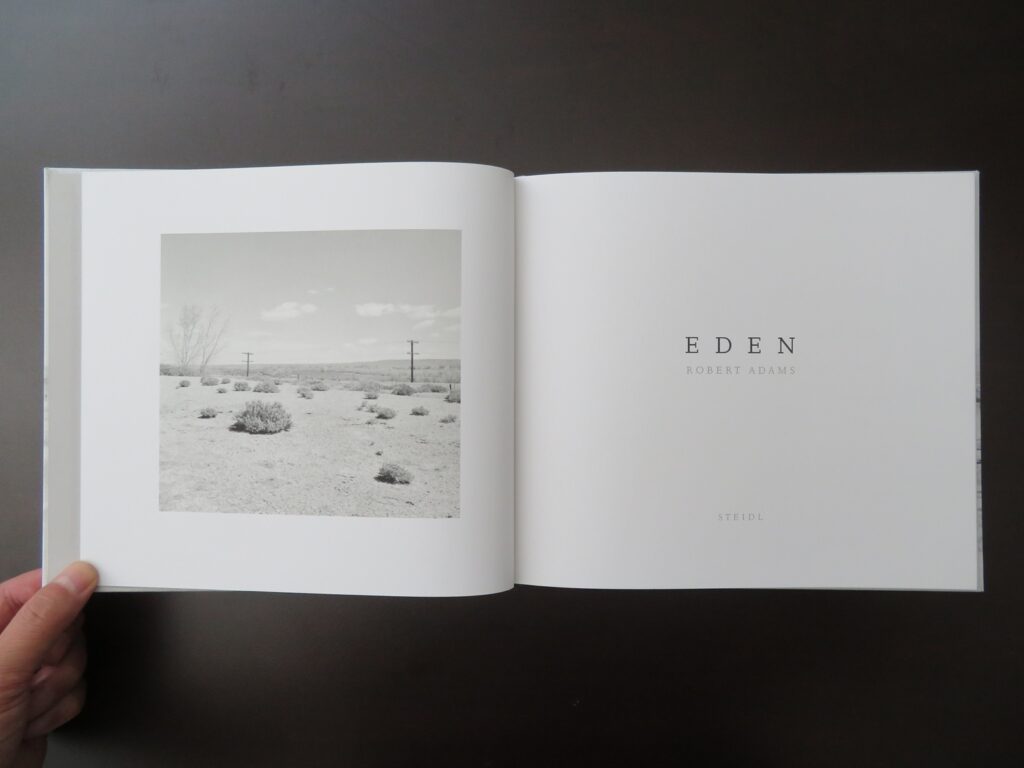

ロバート・アダムス《Eden》(Steidl, 2021)より タイトルページ見開き 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Robert Adams

書評|『Eden』──ロードサイドに宿る詩情

ロバート・アダムスと『Eden』について

🔹 写真家紹介:「ロバート・アダムス」とは?

ロバート・アダムス(Robert Adams, 1937–)は、アメリカの写真家。1970年代に登場した写真運動「ニュー・トポグラフィックス」の代表的作家のひとりで、アメリカ西部の郊外開発や土地利用の変化を、静謐で抑制のきいたモノクローム写真で記録してきた。

雄大な自然の美しさを称えるのではなく、「人の手が加わった風景」の中にある詩情や余白をすくい上げるようなスタイルが特徴。環境問題や文明批評を前面に出すのではなく、静かな観察の積み重ねで、風景の“語られなさ”を伝える写真家として評価されている。

🔹 写真集紹介:『EDEN』とは?

『EDEN』(Steidl刊, 2021)は、アダムスがアメリカ西部のとある町で撮影した21枚の写真からなる小さな写真集。1968年のある日の風景──ハイウェイの降り口、ガソリンスタンド、カフェ、そして夜のネオン──が、淡く連なりながら構成されている。

被写体は極めて日常的で、装飾もドラマもない。しかし、ページをめくるごとに、静かな物語のような時間が流れ出し、見る人の記憶や感情にそっと触れてくる。派手さはないが、深く染み入る一冊。

※初版は2001年にサンフランシスコの Fraenkel Galleryから限定刊行された小冊子版で、現在入手しやすいのは未発表カットを加えて再編集された Steidl 版〔2021年刊〕。

▶ Robert Adams 写真集『Eden』(Amazonで見る)

極めて地味。でも、何かが残る

この写真集は、1968年にアメリカのコロラド州で撮影された、ごく静かな風景を収めた作品だ。

全体で21枚という、写真集としてはかなり少なめの構成。しかも装丁は薄く、価格のわりに物理的なボリュームは控えめだ。

収められた写真も、極めて地味──というより、最初は何を感じ取ればいいのか戸惑うほど、抽象的であいまいな印象を受けた。

正直に言えば、初めてページをめくったとき、「あれ? これだけ?」という気持ちが湧いたのは事実だ。風景は簡素で、何かが劇的に写っているわけではない。あっという間に全ページを見終えてしまった。

しかし、どこかに引っかかりがあった。何かが残った。

「せっかく買ったのだから、もう少しちゃんと味わいたい」と思いながら、何度か見返すうちに、不思議と気持ちが変わってきた。

静かに、でも確実に、好きになっていった。むしろ、今では本当に手に入れてよかったと思っている。

たった21枚の写真なのに、ふとしたときにページを開きたくなる。頻繁に手に取ってしまう──そんな、静かな魔力を持った一冊だった。

こういった、“初見のとらえにくさ” があるため、この写真集を気軽におすすめしようとは思わない。万人向けではないことは間違いないし、表層的な「コストパフォーマンス」のような視点では、きっと評価されにくいだろう。

でも、この記事を最後まで読んで「何か」が残ったなら──ぜひページをめくってみてほしい。きっと、少しずつ、じわじわと、心に染み込んでくるはずだ。

ページをめくるたび、静かな物語が立ち上がる

この写真集の魅力を言葉にするとしたら、それは「風景の中に物語の気配がある」ということかもしれない。

よく見ると、21枚の写真にはゆるやかな流れがあり、まるでひとつの小さな旅を辿っているような感覚を覚える。

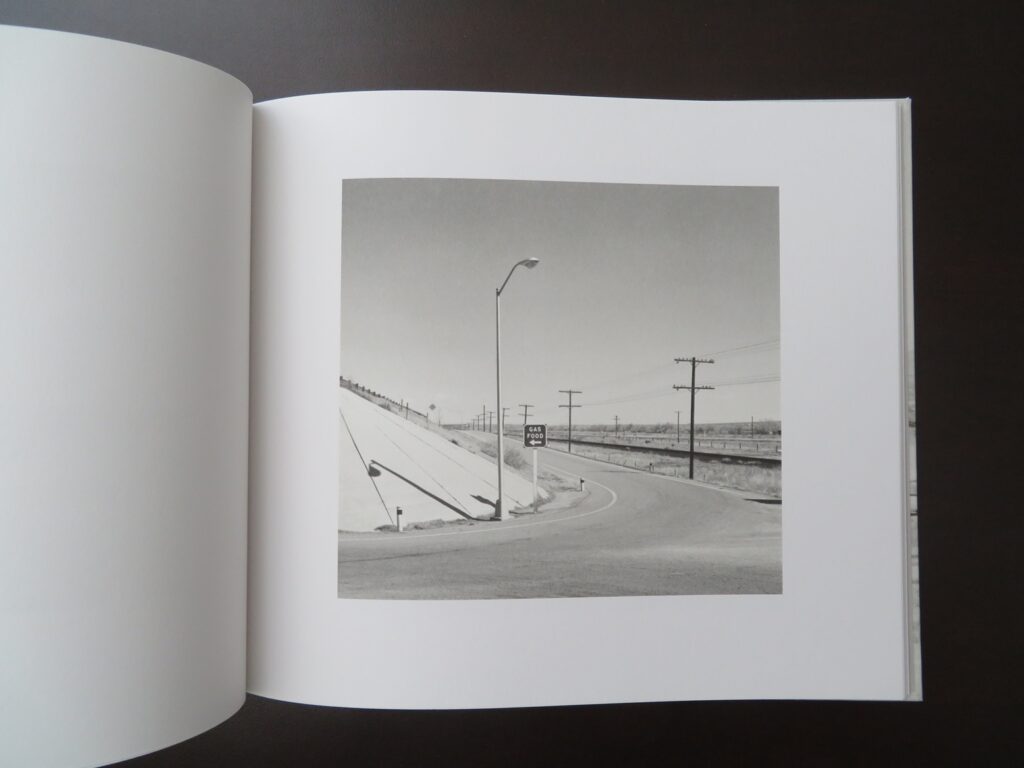

始まりは、どこまでも地平線が続くような、真昼のハイウェイ。アメリカ西部の広い空の下、乾いた風が肌に貼りつく。

太陽の光は強く、ひと気のない風景が広がっている。

おそらく──これは想像だが──ドライバーはガソリンを入れようとして、ここに降り立ったのだろう。給油所のまわりには、廃れた雰囲気が漂い、どこか時間が止まっているような空気がある。

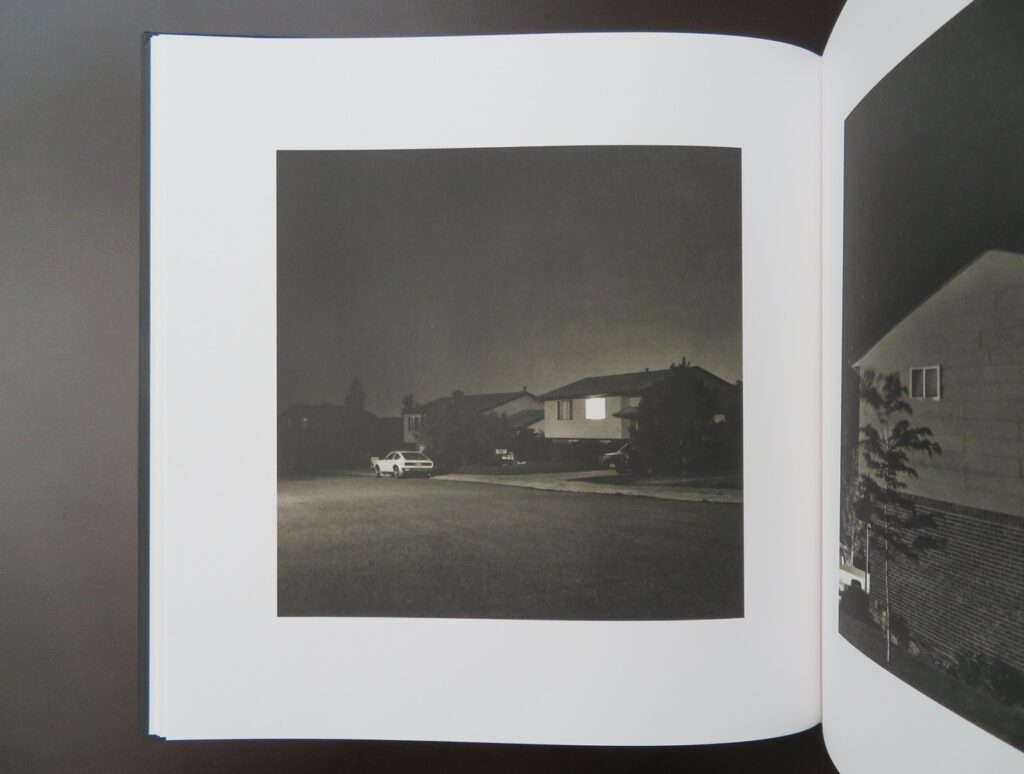

ロバート・アダムス《Eden》(Steidl, 2021)より Eden, Colorado, 1968 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Robert Adams

やがて、視線は小さなダイナーの中へと移る。店内では、地元の人々らしき姿が、何気ない時間を過ごしている。会話も動きも控えめ。でも、その静けさの中に、暮らしの気配がうっすらと染み込んでいる。

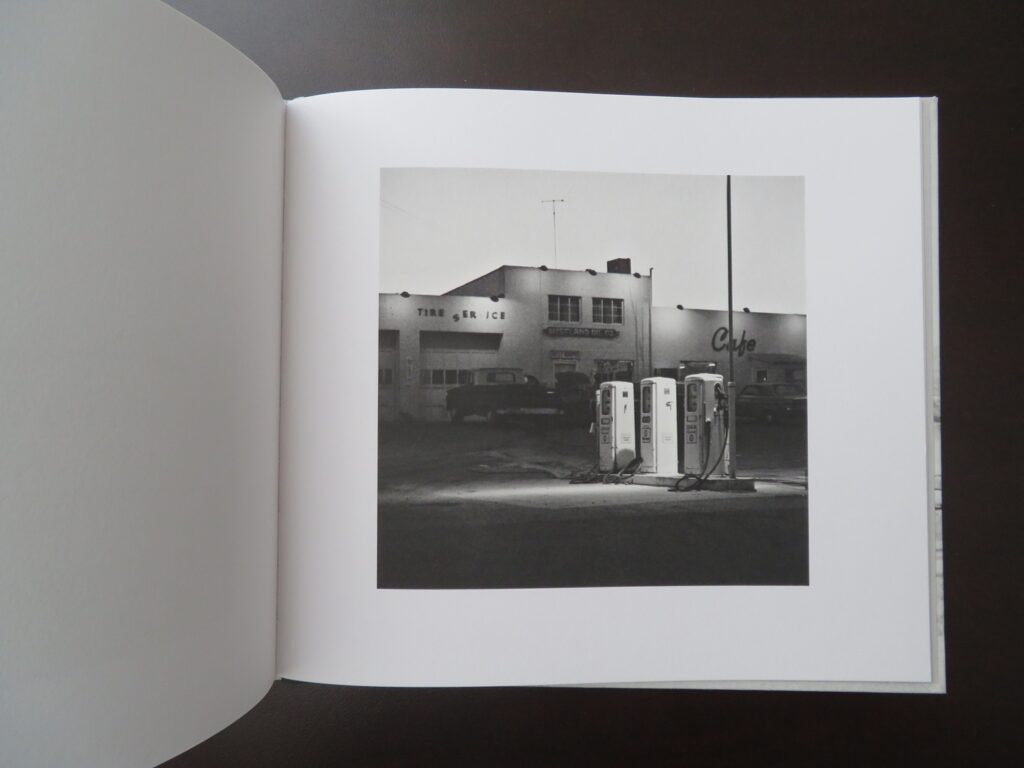

そして、次の写真では、日は傾き、ついには夜になる。再びガソリンスタンドが写るが、今度はネオンがぼんやりと灯り、あたりは静寂に包まれている。

日中のまぶしさから、夜のほの暗さへとゆっくり移っていくこの流れは、まるで映画の中の静かな一場面のようだ。

どこにもセリフはないけれど、旅人の小さな体験──降り立ち、給油し、食事をし、少し休み、そしてまた走り出すまでの、静かな時間の連なり──が、そこに淡く描かれている。

映画で言えば、スコセッシの『タクシードライバー』冒頭にある、運転手の視点からぼやけたネオンとジャズが流れるニューヨークの夜のシーン。あのわずか一分ほどの映像で、もう世界観に引き込まれてしまう──そんな感覚に近い。

ただし、『EDEN』の場合はもっと素朴に、地味に、そして淡々と。すべてが控えめで、詩のように淡く、しかし確かに「何かが始まり、終わった」感覚が残る。

そして気づけば、見ているはずの風景が、いつのまにか心の内側へと滲み込んでくる。そのとき、『Eden』は記録ではなく、記憶のような響きを帯び始める。

心の奥でつながる風景

『Eden』を眺めていると、ふと、意識が深いところへ沈んでいくような感覚に包まれる。

斜面に伸びる一本のガードレール、停められたままの車──

どの写真も、明確な物語を語っているわけではない。

むしろ、意味や説明の手前にある風景ばかりで、はじめのうちは捉えどころがない。

けれど、見つめているうちに、それらは「心のどこかに残っている風景」のように立ち上がってくる。

旅を終えたあと、ふと頭をよぎる断片的な記憶。

眩しい光、乾いた風、どこまでも続く舗装路の白さ──

アダムスが写し取っているのは、そうした記憶の底に沈んだ“感触”そのもののようだ。

しかもその感触は、モノクロームゆえの抑制された静けさに包まれている。

白黒の画面が、現実との距離をわずかに引き離し、記憶へ沈むための深度を与えてくれる。

やがて、こうした断片が“連なり”として見えてくる瞬間が訪れる。

一枚一枚の静かな余韻が結び合い、ゆるやかに流れる“夢のような記憶”として、もうひとつの風景を形づくっていくのだ。

そのとき、空気の密度や光の温度が、少しずつ体に入り込んでくる。

ページをめくるごとに、その土地の空気が肺へ満ちていくような、そんな錯覚すら生じる。

気がつけば、無意識の中で、過去の旅をもう一度たどっている。

『Eden』は、そうした体験を静かに呼び覚ましてくれるのだ。

ロバート・アダムス《Eden》(Steidl, 2021)より Eden, Colorado, 1968(夜景) 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Robert Adams

この静かな体験を支えているのが、控えめな美しさに目をとめるアダムスのまなざしと、ロードサイドに残る風景の魅力だ。

見過ごされた風景が、心に残るまで

アメリカ西部のロードサイド。

ハイウェイを降りた先にある、さびれたガソリンスタンドと、小さなダイナーの風景。

『Eden』が捉えたこのロードサイドの空気は、映画の中でも幾度となく描かれてきた。

たとえば、『パリ、テキサス』の序盤に主人公が立ち寄るガソリンスタンド。

あるいは、『バグダッド・カフェ』で、砂漠の真ん中にぽつんと佇むカフェ。

ずっと前から、こういう印象的な “アメリカの風景” に、静かに浸りたいと思っていた。

とはいえ、現実には、そんな場所を何度も通り過ぎてきた気がするし、これからも行けそうだ。アメリカをドライブしていれば、いかにも「ありそう」な場所だからだ。

それなのに、なぜこれが憧憬のまま、ずっと心に残っているのか──。

おそらく、まずその「魅力」に気づかないのだ。

あまりにもありふれているように見えて、目的地でも観光地でもないから、そもそも風景として意識に引っかかってこない。

そして、もし “うっすらと” 魅力を感じたとしても、今度は立ち止まる余裕がない。次の目的地が頭の中にあり、スケジュールにもゆとりがない。

だから、結局こういった場所は、「給油や食事をするための機能的な地点」としてしか認識されず、ただ通り過ぎていってしまう。

だからこそ、こういう場所の静かな魅力と、そこに漂う気配のわずかな変化まで写しとるアダムスの眼差しには、ただただ驚かされる。

ロバート・アダムスが、あの風景に目をとめ、立ち止まり、静かにシャッターを切ったからこそ──僕は今、家の中でその景色にゆっくり浸ることができる。

そしてもう一つ、もっと根本的な現実もある。

そもそも、こうした風景は現在では数そのものが少なく、場所もかなり限られているのだ。

都市開発やインフラの更新、そしてチェーン店の広がりによって、こうした“何もなさ”をまとったロードサイドの空間は、以前よりずっと出会いにくくなった。

1968年という時代背景とともに残された車や建物の佇まいは、まるで世界からぽつんと切り離された静謐な空間だ。

「魅力に気づく・気づかない」以前に、そもそも出会う機会すら少ない──それが、いまこの写真集の風景にノスタルジックな魅力を感じる理由でもある。

アダムスが捉えたのは、当時はまだ新しく見えた“郊外の風景”。

しかし半世紀を経た今、それは “どこにでもありそうで、もうあまり残っていない風景” として、静かに時を超えて立ち上がってくる。

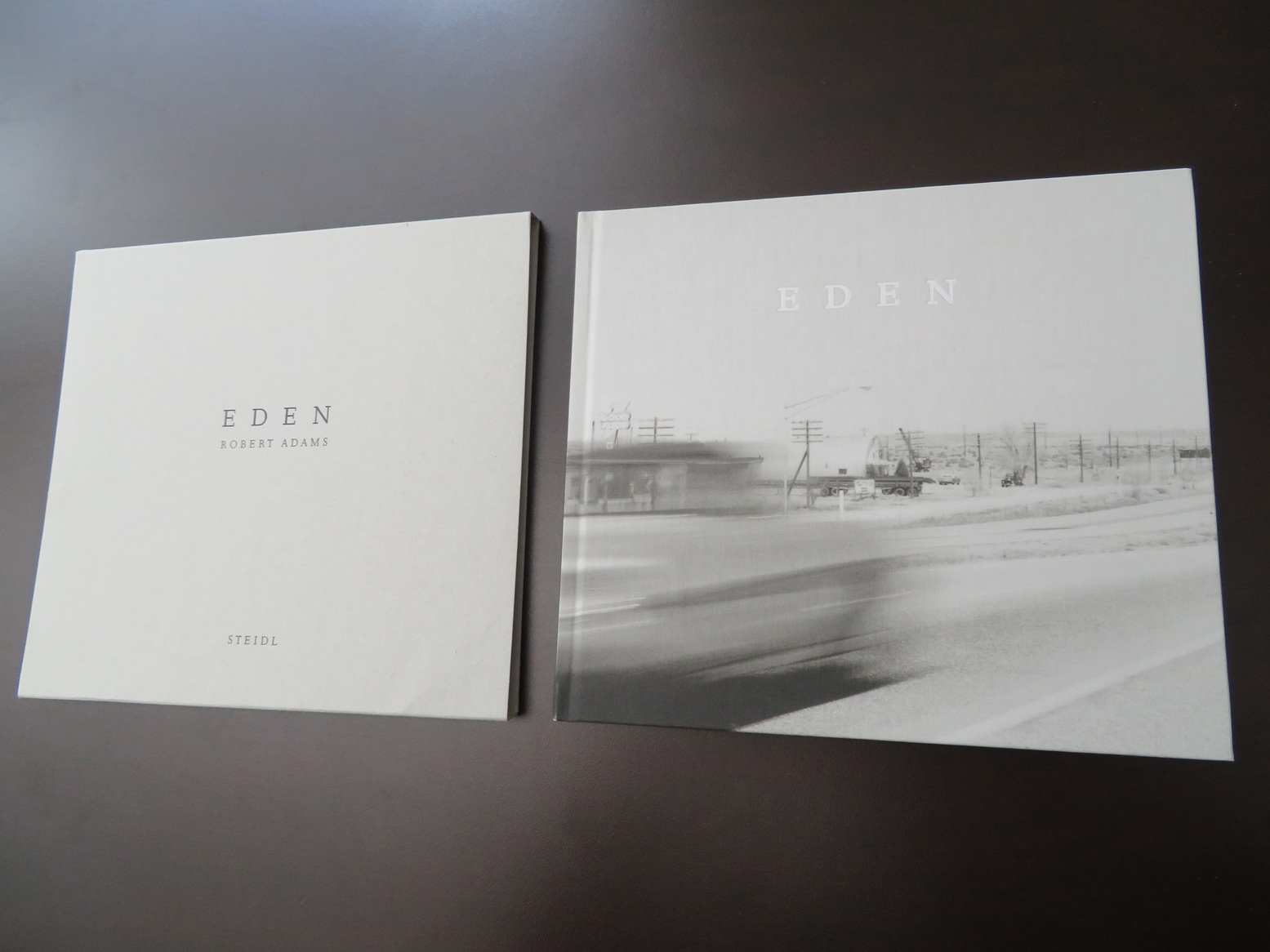

手のひらで味わう風景──静かな本の手ざわり

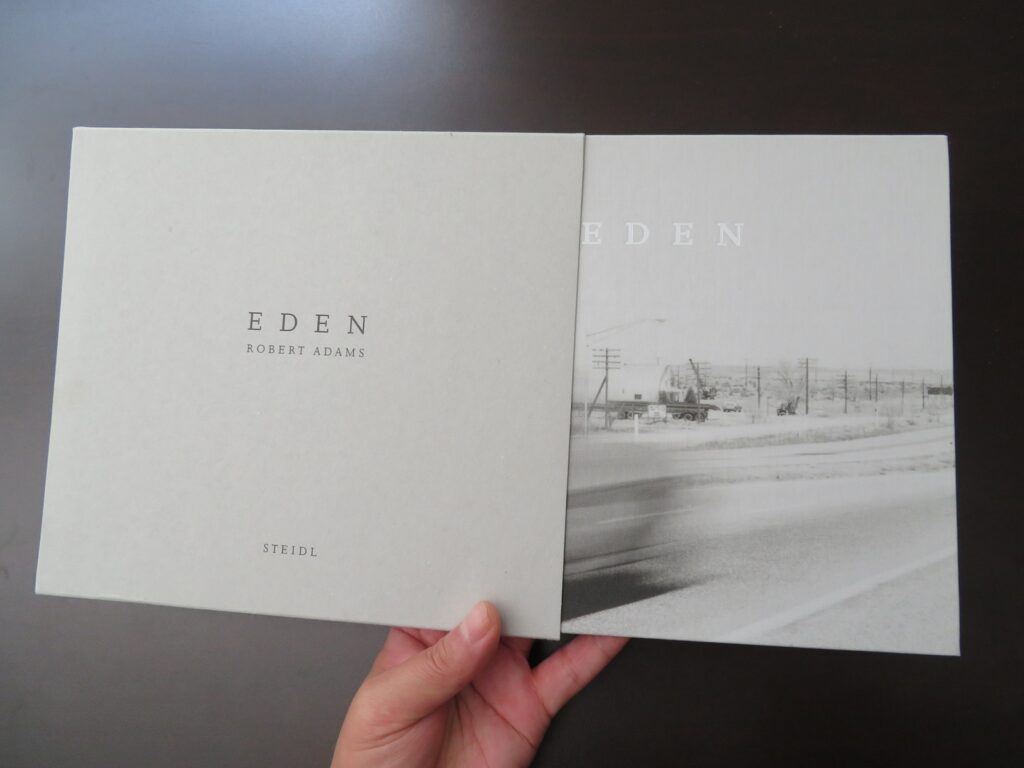

この『EDEN』は、装丁としても非常に魅力的な写真集だ。

まず、サイズが程よい。手に持って開いたとき、収まりがよいのだ。大型のアートブックのような威圧感はなく、日常にそっと馴染む静けさがある。厚紙のスリーブの仕様も上質で、シンプルな表紙も趣深い。

ページをめくる紙の質感も控えめでちょうどよい。過剰なツヤがないぶん、写真のトーンがやわらかく映える。

穏やかなサイズ感と紙の肌触りが、収められた風景に、実にしっくりと寄り添っている。ページをめくる手の感触まで含めて、ゆったりと楽しんでみてほしい。

ロバート・アダムス《Eden》(Steidl, 2021)より スリーブケース(左)と本体カバー(右) 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Robert Adams

▶ Robert Adams 写真集『Eden』(Amazonで見る)

ささやかな場所をめぐる写真集

『Eden』が見せた「平凡な風景の輝き」に心惹かれたなら、きっと気になるであろう写真集がある。ページを開くごとに、また別の静けさが立ち上がってくる。

『Summer Nights, Walking』──夜の散歩が物語になるとき

ロバート・アダムスの代表作のひとつ『Summer Nights, Walking』もおすすめしたい。1970年代後半から80年代にかけて、コロラド州ロングモント周辺で撮影された夜の住宅街をまとめた写真集だ。

街灯に照らされた歩道や庭先の花、窓から漏れる灯りといった、ごく日常的な光景がモノクロームで静かに並ぶ。

だが、この作品は単なる夜景写真集ではない。ページを追うごとに、薄暮から深夜へと時間が移ろい、人の気配が遠のき、最後には自然の闇が広がっていく。そして、夜道を歩くときの心の変化──安心から感傷へ、そして孤独と静寂へ──が、そのまま本全体のリズムになっているのだ。

『Eden』が一日の断片を小さなスケールで切り取った作品だとすれば、『Summer Nights, Walking』は散歩という体験を丸ごと物語へと昇華させた写真集である。両者を見比べることで、アダムスが「日常の風景」に託したまなざしの多様さを、より深く感じることができる。

ロバート・アダムス《Summer Nights, Walking》(Steidl, 2023[Definitive Edition])より 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Robert Adams

▶ Robert Adams 写真集『Summer Nights, Walking』(Amazonで見る)

▶ ブログ内記事:『Summer Nights, Walking』:夏の夜を味わう静かな散歩

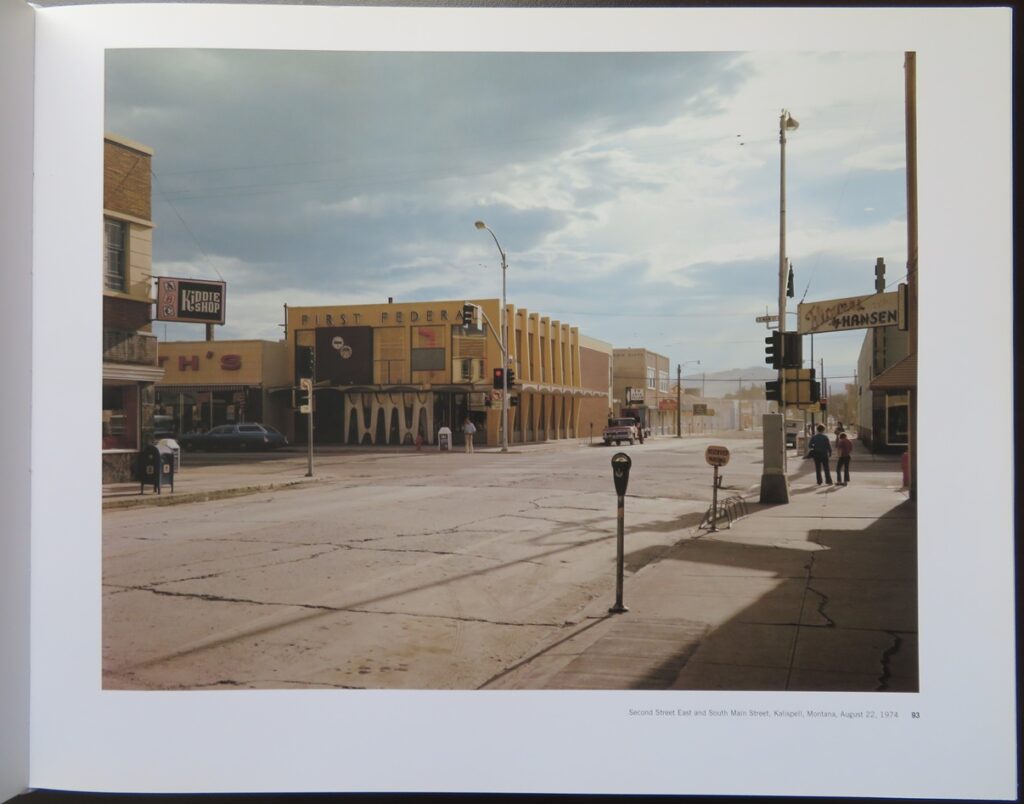

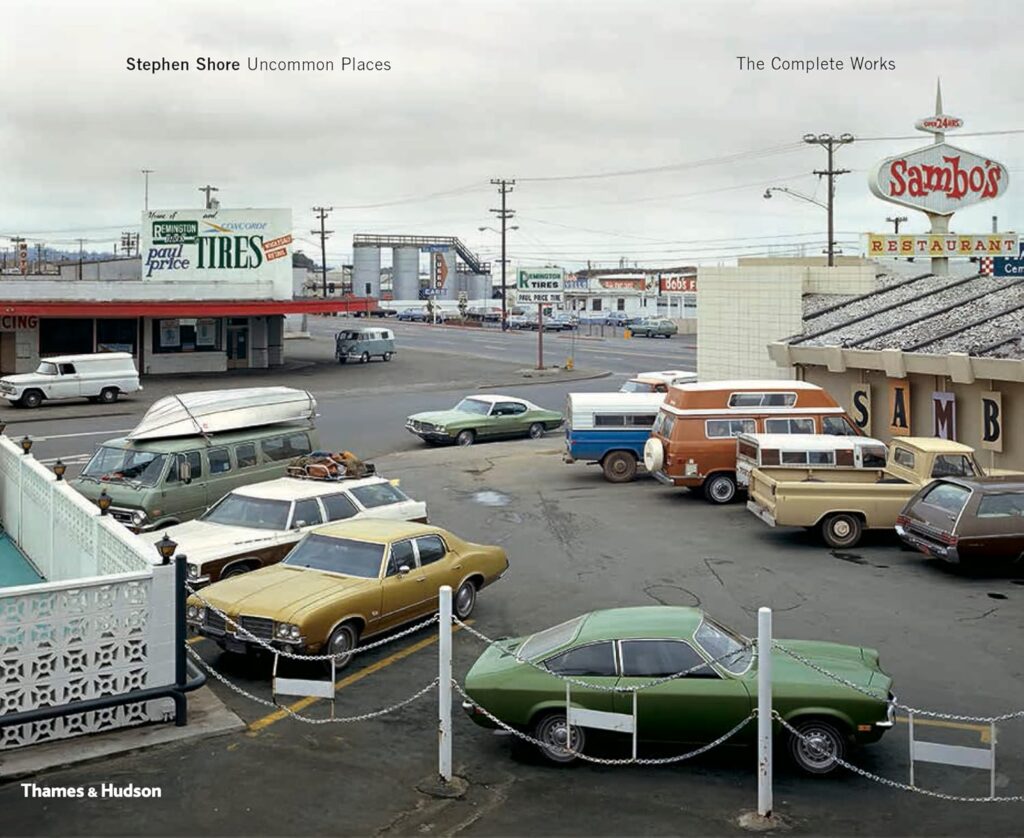

Stephen Shore『Uncommon Places』と “日常の風景”

スティーブン・ショア(Stephen Shore)の『Uncommon Places』は、ロバート・アダムスが『The New West』(1974)やニュー・トポグラフィックス展(1975)で示した視点と同じ1970年代の潮流で生まれた写真集だ。

鮮やかなカラー8×10インチの大判カメラを用い、モーテルや交差点、郊外の看板など“なんでもない風景”を静かに収めた。

いわゆる「ニュー・トポグラフィックス」の潮流の中で、ショアは都市と郊外の“既視感ある風景”を、どこまでもニュートラルな眼差しで切り取る。

アダムズがモノクロで “静けさと距離感” を写し取ったのに対し、ショアは色彩とディテールで “日常の温度” を可視化しているのが大きな違い。

それでも両者に共通するのは、「機能的にしか見えない場所でも、まなざし次第で詩が生まれる」という信念だ。『Eden』を気に入った方なら、きっとこの一冊にも “静かな驚き” を覚えるだろう。

スティーブン・ショア《Uncommon Places: The Complete Works》(Thames & Hudson, 2004)より Second Street East and South Main Street, Kalispell, Montana, August 22, 1974 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Stephen Shore

▶ スティーブン・ショア写真集『Uncommon Places』(Amazonで見る)

▶ ブログ内記事:『Uncommon Places』:スティーブン・ショアが切り取ったアメリカの“なんでもない風景”

静けさに耳をすます──絵本・映画・ゲームなどの交差点

静けさの中に宿る感情や気配──『Eden』のように、余白や沈黙の美しさを大切にした作品を、絵本・映画・ゲームなどからいくつかご紹介。どれも、じっくりと見つめ、耳をすませたくなるような作品ばかりだ。

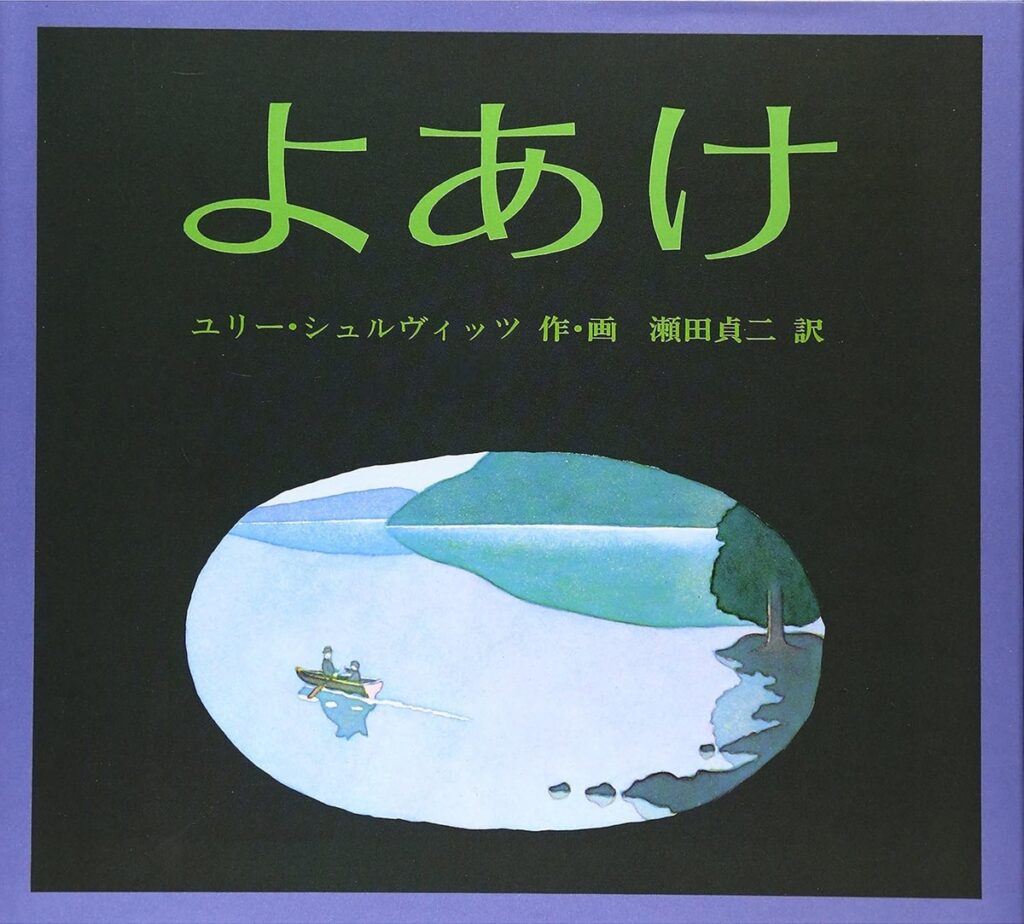

『よあけ』(ユリ・シュルヴィッツ作/1977年)【絵本】

夜明け前の湖畔で、おじいさんと孫が静かに過ごす──たったそれだけの、けれど深く心に残る一冊。

ページをめくるたびに、少しずつ色が差しはじめ、黒々と沈んでいた風景が朝の光に包まれていく。セリフも説明もほとんどなく、ただ絵の中に身を置くことで、静かな感動がにじみ出てくる。

Robert Adamsの『Eden』と同じく、この絵本も「何も起こらない風景」に、確かな詩情を宿している。風景と時間と心が、そっと重なる瞬間──そんな感覚にひたれる、稀有な作品だ。

▶ 絵本『よあけ』(ユリ・シュルヴィッツ作/福音館書店)(Amazonで見る)

『Gunda』(ヴィクトル・コサコフスキー監督/2020年)【映画】

ナレーションも音楽も一切ない、モノクロのドキュメンタリー。

主人公は、農場で暮らす1頭の母豚グンダ。彼女と子どもたちの日々の営みを中心に、牛や鶏など、他の動物たちの姿も静かに映し出される。

ただ見つめるだけのカメラワークは、Robert Adamsの写真とも通じる「沈黙の観察者」としての眼差しを思わせる。音楽もセリフもないぶん、耳をすませ、目を凝らし、見ることそのものに集中させられる。

その静けさのなかで迎える終盤、ある動物の感情が、ほのかに──けれどはっきりと伝わってくる場面があり、静かに胸の奥を打つ。「美しさ」とは、何かを語りすぎないこと──そんな気づきを与えてくれる、静かな傑作。

▶ 映画『Gunda』(ヴィクトル・コサコフスキー監督/2020年)(Amazonで見る)

『Dear Esther』(The Chinese Room/2012年)【ゲーム】

スコットランドの無人島をさまよう、たったひとりの旅。

このゲームに、ミッションや謎解きはない。ただ歩き、景色を眺め、断片的に語られる物語に耳を澄ませるだけ。廃墟と荒野、断崖と洞窟。Robert Adamsの写真のように、「何もない風景」が、かえって感情を引き出してくる。

どこかに辿り着くわけでもない。けれど、歩いているうちに、風景とともに心が動く。孤独と余白の美を、ゲームという形式で体験できる、極めて詩的な作品。

手のひらの中の風景──古いポストカードに宿る時間

『Eden』の写真とは風景の種類こそ異なるが、紙の質感や古びた佇まいという点で、個人的に思い出すものがある。北米各地で見つけた古い絵はがきたちだ。

名のある観光地を写した絵はがきが多いが、そこには、時間が染み込んだ“モノ”ならではの風合いがある。『Eden』と同じく、手のひらで静かに味わう旅情として、以下の記事でそっと眺めていただきたい。

コメント