『ホットライン・マイアミ(Hotline Miami)』(Dennaton Games、Devolver Digital / 2012年)レビュー・感想

👉『ホットライン・マイアミ コレクテッド・エディション』(Amazonページ)

※上記PS4向けのパッケージ版には、続編『HOTLINE MIAMI 2: Wrong Number』も収録されている。

「これは合わない」と即断していた一本

今回は、『ホットライン・マイアミ(Hotline Miami)』(2012)というインディーズ作品について書いてみたい。

マイアミの裏社会をモチーフにした、極めて難易度の高い戦闘アクションゲーム。 ビジュアルはファミコン時代を思わせるビット絵で描かれる。

血しぶきが飛び交う過激な表現も多い、見下ろし視点の2Dゲームだ。

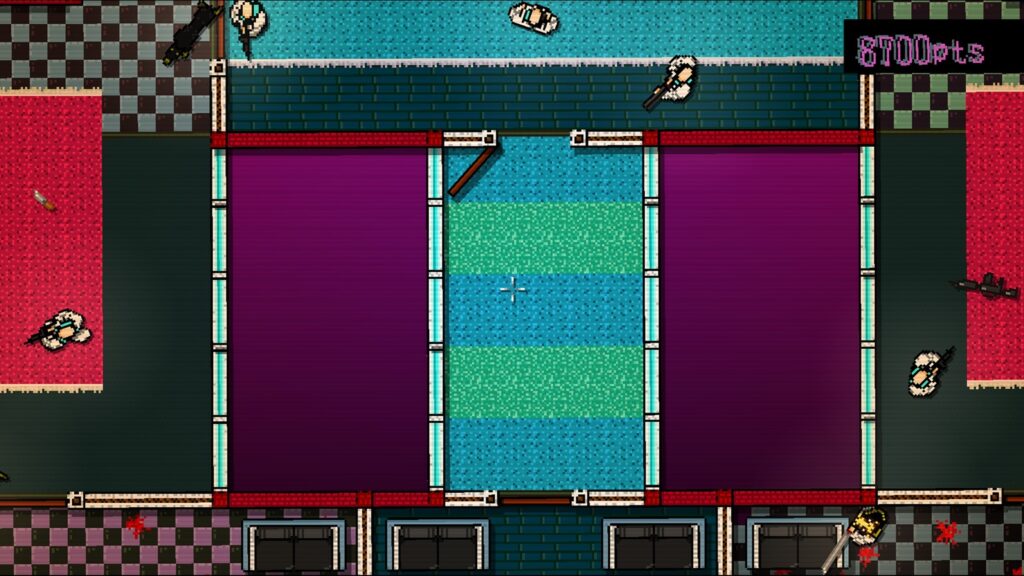

『Hotline Miami』より:車で現場に到着した主人公(画面左の黄色の人物)。ここから建物に入ってギャングを殲滅していく。 © Dennaton Games

正直に言えば、これまでの自分の好みを考えれば、『ホットライン・マイアミ』は完全に守備範囲外だった。

美しいビジュアルや探索、世界観をじっくり味わう3Dゲームの方が好みで、このブログでも取り上げた『Lake』や『Firewatch』のような、静かで美しく、リラックスした体験を重視する作品が大好きなのだ。

そういう感覚からすれば、本作はどう考えても対極にある。

実際、以前どこかでプレイ動画を見かけたときも、「これは自分には合わないな」と、ほとんど反射的に決めつけていた。

それが変わったのは、軽い気持ちで始めた『マックス・ペイン』(2001)がきっかけだった。古いビジュアルと苦手な銃撃アクションにもかかわらず、思いのほか深く楽しめたのだ(レビュー記事)。

プレイ中、どこかでこの戦闘と似た“肌触り”のゲームを見たことがある──

そう思い返して浮かんだのが、『ホットライン・マイアミ』だった。

「一度試しに10分くらいやってみるか。合わなければやめよう。」

そう思ってゲームを開始したところ──

気づけば、やめ時がわからなくなるほど没頭していた。

『ホットライン・マイアミ』は、まさに『マックス・ペイン』の戦闘感覚を、さらに研ぎ澄ませ、極端にしたようなゲームだった。

「死んで覚える」ことを前提にした、鋭く、しかし驚くほど奥行きのあるゲーム体験が、そこにはあった。

この記事で語りたいこと

この記事では、ゲームのシステムやストーリーの詳細、具体的な攻略法については、ほとんど語らない。

それよりも、ゲームプレイをメインに、「何がそこまで面白かったのか」を自分なりの言葉で掘り下げていきたい。

普段こうした難解で激しいアクションゲームを、得意でも好きでもない僕自身が、それでも最後まで夢中になれた。その理由を、きちんと書いておきたいのだ。

また、作品全体に漂うポップカルチャーとしての手触りや、マイアミの退廃感を想起させる世界観、謎を多く残すムードについても触れてみたい。

ストーリーの考察や攻略情報については、すでに優れた情報源が数多く存在している。

ここでは、あくまで一人のプレイヤーとして体験した「手触り」や「感覚」に軸を置く。

──ここから先は、ゲームのより具体的な内容や、プレイを通じて感じたことを丁寧に書き記していきたい。

大好きなゲームゆえ語りたいことが多く、文章はかなり長くなってしまった。

マイアミの夜景でも思い浮かべながら、ゆっくりお付き合いいただければ幸いだ。

ストーリーとゲームプレイ(ごく簡単に)

舞台は1989年のアメリカ・フロリダ州マイアミ。

主人公は、自宅の留守電に残された謎のメッセージに従い、ギャングの拠点へ単独で乗り込んでは、建物内の人間を皆殺しにしていく。

ロシアン・マフィアをはじめとする敵対組織との戦いは極めて暴力的だが、物語は次第に夢と現実の境界が曖昧な様相を帯びていく。

誰が、何のために依頼を出しているのか。その背後にある真相は、プレイヤーの解釈に委ねられる部分も多い。

敵の拠点に到着したら、建物に入る前に動物のマスクを一つ選び、能力補正を受けた状態でステージに挑む。武器や弾薬を持ち歩く概念はなく、倒した敵が落としたものを、その場その場で使っていく。

上から全体を見渡しながら、敵の動きや配置を観察し、銃や近接武器で戦っていく。

ステージ内の敵をすべて倒せばクリアだ。

『Hotline Miami』より:敵のアジトに入る前にマスクを選ぶ。これは「移動が速くなる」マスク。 © Dennaton Games

局地的な戦闘の駆け引きと爽快感

このゲームの最大の魅力は、何と言っても「戦闘の駆け引き」にある。

敵との攻防は、ほぼすべてが一撃必殺だ。

体力ゲージという概念はなく、ナイフや銃を使えば敵は即座に倒れるが、自分も同様に一撃でやられてしまう。

敵に気づかれた瞬間、コンマ数秒の判断の遅れが死に直結する。

視界に入るか、一定距離に近づくだけで、敵は即座に攻撃してくるため、一般的なステルスゲームよりも遥かにシビアだ。

その分、ぎりぎりのタイミングで複数の敵を一瞬で倒せたときの爽快感は格別で、どこか『ジョン・ウィック』的な高揚感がある。

一方で、見つかっても逃げ切ることができれば、敵は追跡をあきらめ、通常状態に戻る。

この逃走と仕切り直しの余地があることで、ただの反射神経勝負に終わらない深みが生まれている。

「際」を攻める緻密な調整

このゲームの戦闘が、ここまで深く体に残る理由を考えたとき、真っ先に思い浮かんだのが、無数に仕込まれた「際」の調整だった。

正直、ここまで細かく考え抜かれているとは、最初は気づかなかった。

だが、何度も死に、何度もやり直すうちに、「あ、ここが絶妙なんだ」と腑に落ちる瞬間が幾度も訪れる。

派手さとは別の次元で、プレイヤーを手放さなくなる感覚。その正体が、この“際”の積み重ねだったのだと思う。

例えば、敵との攻防には、次のような言葉にしにくい微妙な境界線がいくつも存在している。

・敵の視野はどの程度の角度・距離に及ぶか

・どこに立てばギリギリ敵の死角に入れるか

・敵に銃撃される瞬間、どれくらい素早くかわせば被弾しないか。

・どの程度(コンマ数秒)先に攻撃すれば勝てるか

・どれくらい敵の視界から外れれば、追跡を振り切れるか

・振り切った後、敵はどこに戻り、どんな動きを再開するのか

こうした要素は、一見するとほとんど目立たない。

製作者自身が、PVやインタビューで「売り」として強調するような部分でもない。

だが、じっくりとプレイを重ねていくと、「ここが極めて緻密に作られている」という事実に、否応なく気づかされる。

例えば、反撃のタイミングひとつ取っても、ほんのわずかな差で、簡単にもなりすぎるし、逆に理不尽にもなる。

その中間──このタイミングだからこそ難しく、そして達成感が生まれるという一点が、驚くほど繊細に設定されている。

同じことは、隠れる場所にも言える。

「ここなら大丈夫だろう」と思った位置が、実は遠くの角度から、ぎりぎり撃ち抜かれる。

結果として、「この建物のこの角、この窓とこの窓の間しか、全方位から死角にならない」という場所が、その都度浮かび上がってくる。

こうした微調整の集積が、ゲーム全体の難しさと面白さを、絶妙なところで支えているのだ。

極端に難しすぎるわけでもなく、かといって単純でもない。このちょうどよい塩梅が、ゲームプレイの“隠し味”として、終始効いている。

プレイしていると、あらゆる場面で、「これは相当、調整に調整を重ねて作られたな」と感じさせられる。作り手の職人肌なこだわりが伝わってくるのだ。

このような、一見目立たない細部の積み重ねこそが、本作の面白さの核心なのだと感じさせられた。

『Hotline Miami』より:画面右端の黄色が主人公。上の敵を素早く処理できれば、左下の敵に気づかれずに済む、きわどい配置。左上の別の敵が、部屋から出てこないかにもヒヤヒヤさせられる。 © Dennaton Games

ステージ攻略としての奥深さ

『ホットライン・マイアミ』の面白さは、局地的な戦闘だけにあるわけではない。

このゲームの本領は、「一つのステージ全体をどう解いていくか」という、“面”攻略としての奥深さにもある。

まず求められるのは、建物全体を俯瞰する視点だ。

上からマップを見渡し、部屋の構造や、敵の配置、巡回の動きを把握する。

その上で、「まずどこから手を付けるべきか」「どのルートなら無理がないか」を考え始めることになる。

例えば、

・どの部屋から手を付けるべきか

・どのドアを使えば敵に囲まれにくいか

・同じ部屋に敵が複数いる場合、どんな順番で処理するか

・この敵の配置では、どの武器がもっとも有効か

建物の構造と敵の位置が少し変わるだけで、これらの状況は一気に変化する。

そして実際に戦闘に入ると、当然ながら思惑どおりにはいかない。

想定外の敵の動きに遭遇したり、自分の操作ミスであっさり死んだり、最初は見えていなかった敵から不意打ちを食らったりもする。

「これは無理だろ……」と思う場面に、何度も直面する。

しかし、何度も死にながら試していくうちに、

「あの部屋を先に潰した方がよかったのかもしれない」

「このドアから入るのは、どうやら無謀だった」

「先に奥にいる敵を、窓越しにナイフで倒しておく方がスムーズにいく」

「この配置なら、銃よりも近接武器の方がやりやすい」

──そんな小さな気づきが、一つずつ積み重なっていく。

このように、一つのステージを腰を落ち着けてじっくり解いていくことができる。

『ホットライン・マイアミ』は、アクションのスピード感と、局面を組み立てていくパズル的思考が、極めて高いレベルで両立しているのだ。

だからこそこのゲームは、反射神経だけの高難度アクションでは終わらない。「気長に考えながら遊べる、動きのあるパズルゲーム」としても、成立している。

『Hotline Miami』より:画面下部の黄色が主人公。真上の敵がいなくなった隙に、建物に入り、左の部屋を制圧できるか──まずは状況をじっくり見極める。 © Dennaton Games

「死にゲー」なのに心が折れない理由

「死にゲー」と聞くと、何度もやり直しを強いられ、うんざりして心が折れてしまうのではないか──そう感じる人も多いだろう。

僕自身も普段はまさにそのタイプだ。正直、すぐにめげてしまう。

それでも『ホットライン・マイアミ』では、不思議と投げ出したくならなかった。

死ぬたびに何かしらの発見があり、小さな局面を一つずつ前に進めている実感があるのだ。

そして何より、死んでも一瞬でリスタートできるテンポの良さが、試行錯誤の流れを途切れさせない。

このゲームでは、死ぬこと自体が攻略の一部として明確に組み込まれている。ゲーム中に何度も提示される「死を恐れるな」というメッセージも、決して誇張ではない。

実際にプレイしていると、「死んで覚える」という設計思想が、ごく自然なものとして体に馴染んでくる。

また、敵が常に押し寄せてくるわけではなく、見つからなければその場で考える時間を持てる点も大きい。

激しく、スピーディーなゲームでありながら、要所要所に立ち止まって思考できる“間”がある。

それは、迫ってくる敵に反射的に対処し続けるゲームというよりも、「近くの敵を、どう倒そうか」と能動的に状況を組み立てていく感覚に近い。

この緩急があるからこそ、集中が途切れず、没頭し続けることができるのだと思う。

そして、ステージをクリアした瞬間。

それまで鳴り続けていた緊張感あふれる音楽が一気に止み、無機質な空間音だけが残る。

『ワンダと巨像』で味わった、あの巨像を倒した瞬間に音楽が止まり、静けさが訪れる力が抜けるような感覚をふと思い出す。

この「一気にホッとする」演出にも心が解放されるのだ。

張り詰めた戦いのあとに、はっきりと区切りが訪れるからこそ、次のステージにもリフレッシュして向かうことができる。

ゲーム全体に広がる「圧倒的な自由度」

ここまで書いてきたように、『ホットライン・マイアミ』のゲームプレイは、一瞬の反射神経や操作の巧みさだけで語れるものではない。

その根底に流れているのは、驚くほど高い「自由度」だと思う。

たとえば、ある敵配置がどうしても正面突破できないとき。このゲームは、プレイヤーに「そのやり方しかない」とは迫ってこない。

・右から行けないなら、左から回る

・この武器が合わないなら、別の武器を拾う

・正面で撃ち合えないなら、あえて銃声や姿を見せて敵を引き寄せ、配置が変わったところを突く

やり方は一つではなく、常に「別の手」が残されている。

この“逃げ道の多さ”こそが、本作を単なる高難度アクションに終わらせていない理由だろう。

超絶技巧で華麗に突破することもできるし、少し野暮ったくても、頭を使って切り抜けることもできる。

プレイヤーの腕前や好みに応じて、許される攻略の幅が、思っている以上に広いのだ。

『Hotline Miami』より:右から行くか、左から行くか。マップの上部も観察しながら、ルートを考える時間が楽しい。 © Dennaton Games

その自由度は、これまで触れてきた要素すべてと深く結びついている。

「際」を攻める緻密な調整があるからこそ、

少し視点を変えただけで状況が好転する。

ステージを“面”として捉えられるからこそ、

一度行き詰まっても、別の入口から組み直せる。

死んでも一瞬でやり直せるからこそ、

新しい試みを何度でも試せる。

結果として、プレイヤーは「ここは無理だ」と投げ出す前に、「まだ何かできることがあるはずだ」と考え続けることになる。

この思考の余地こそが、やめ時を失わせる最大の要因なのだと思う。

そして、その余地を広げているのは、プレイヤーの行動だけではない。

敵の動きもまた、完全には固定されていないのだ。

敵の行動はある程度パターン化されているものの、しばしばその枠を外れ、思いがけない動きを見せる。

それによってプレイヤーの判断は揺さぶられ、同時に、敵の配置には新たな隙が生まれていく。

プレイヤーは状況に応じて戦略を切り替え、別の突破口を探る展開へと導かれる。

ここに、攻略の自由度はさらに広がっていく。

見た目は原色と暴力にまみれた苛烈なゲームだが、その内側では、試行錯誤を許容する懐の深い設計が、静かに支え続けている。

この“圧倒的な自由度”があるからこそ、『ホットライン・マイアミ』は、上級者にも、そうでないプレイヤーにも、同じように強い中毒性をもたらすゲームになっているのだ。

『Hotline Miami』より:右下の主人公の、上に見える敵を倒したいが、ガラス越しに左の奥から撃たれないか気になる。(次の画像へ) © Dennaton Games

↓

↓

↓

『Hotline Miami』より:左奥に、案の定、銃を持った敵の姿が見える。さて、どう料理しようか──と一瞬立ち止まれるのが、このゲームのいいところだ。 © Dennaton Games

ジグソーパズルのような手触り

こうした感覚を味わいながらプレイしているうちに、ふと「このゲームはジグソーパズルに似ているのではないか」という感覚が生じた。

静かに進行するジグソーパズルと、激しくスピーディーな『ホットライン・マイアミ』。対極に見える両者に共通点があると言うと妙に聞こえるかもしれない。

だが似ているのはテンポではない。失敗しながら形を合わせていく、“作業の手触り”のほうだ。

ジグソーパズルでは、このピースが合うかどうか試し、違えば戻す。その“小さな失敗”を積み重ねていく。

『ホットライン・マイアミ』でも、ある手順で突っ込んでは死に、別の入り方を試してまた死ぬ。

さらにパズルでは、一箇所で詰まったら別のエリアに手を出し、やがて「塊」がつながる瞬間が訪れる。

一つの場所にこだわらず、別の区画から探っていける自由があるからこそ、作業は行き詰まらずに前へ進む。

このゲームでも、左か右かを試すうちに、「この一角はこう突破できる」という局地的な解法が揃い、その積み重ねで面全体が完成する。

手元の操作は苛烈だが、頭の中では案外じっくりと、自由にパズルを組み立てている。

ステージを“攻略”するのではなく、クリアという形に“はめていく”。そんな感覚が残るのだ。

世界観と音楽の引力

もちろん、『ホットライン・マイアミ』の魅力は、ここまで語ってきたゲームプレイの巧みさだけにあるわけではない。

それと同じくらい、この作品を強く印象づけているのが、アートや音楽を含めた独特の世界観だ。

・現場でかぶる動物マスクの、不気味さと力強さが同居したデザイン。

・アクの強いキャラクターたちの、どこか壊れかけたようなセリフ回し。

・マイアミのネオン街を思わせる、毒々しいほどの原色にまみれたビジュアル。

・気だるく退廃的でありながら、張り詰めた緊張感も孕んだエレクトロニック・ミュージックの楽曲群。

それらが重なり合い、「頭がおかしくなりそうな」シュールさを帯びた世界観として、じわじわとプレイヤーの感覚に侵食してくる。

このゲームは、どこかヴィレッジヴァンガードの棚に並んでいそうな、良い意味でチープで、ダークで、やたらと尖った空気感をまとっている。

タランティーノの映画や、イカした三文小説/ペーパーバックが放つような、B級感たっぷりなのに、やけにクールでセンスがいい──そんなポップカルチャー特有のカルトな魅力が、全編を貫いているのだ。

僕自身、『ホットライン・マイアミ』のロゴやデザインが入ったTシャツやグッズを、思わず手に入れたくなるような感覚にすらなった。

『Hotline Miami』より:“仕事”を終えた後にピザ屋へ。アクの強い店員と会話する。 © Dennaton Games

そしてもう一つ、印象に残ったのが、マイアミという都市の“空気”の立ち上がり方だった。

僕自身、マイアミには何度か行ったことはあるが、治安の悪いエリアを体験したわけではない。それでも、本作には心象風景としてのマイアミが立ち上がってくる感覚がある。

写実的とは言い難い2Dのビット表現にもかかわらず、画面越しに、どこか治安の悪い裏通りの荒廃した気配が匂い立ってくるのだ。

ネオン調の色彩、退廃感をはらんだ音楽、断片的で説明されない物語やキャラクターの佇まい。

それらが一体となり、想像上の「場末のマイアミ」の感触が、案外、生々しく体に残る。

その世界観を支えている要素の一つとして、音楽の存在もやはり大きい。

・Sun Arawの「Horse Steppin」が漂わせる、生ぬるい退廃感。

・M.O.O.Nの「Hydrogen」が単音の反復とわずかな変化だけで生み出す、研ぎ澄まされた緊張感。

これらの楽曲は、派手で荒廃したマイアミの裏通りに迷い込むような、虚構のトリップ感を強く印象づけてくる。

プレイ中、音楽は単なるBGMではなく、ビジュアルや操作感と結びつきながら、世界の空気そのものを形作っていた。

ゲームを終えた後も、なぜか聴き続けてしまう。

奇妙に心地よく、クールで、少し危うい──そんな中毒性を持った感触が、音楽とともに、記憶の中に残り続ける。

👉『Hotline Miami Complete Collection(アナログ盤)』(Amazonページ)

謎が残るという魅力

本作を開発した Dennaton Games は、スウェーデン出身のジョナタン・ソーダーシュトロムとデニス・ウェディン、わずか二人によるチームだ。

彼らのインタビューをいくつか読むと、物語についても明確な答えを提示するのではなく、デヴィッド・リンチ作品のように、終わった後に人と語り合いたくなる余白を残したかったと語っている。

実際、『ホットライン・マイアミ』のストーリーや世界観には、どこか『ツイン・ピークス』や『マルホランド・ドライブ』を思わせる、不穏で夢のような感触がある。

一見すると筋は追えるようで、決定的な答えは最後まで明かされない。

それがかえって、奇妙な引力を生んでいる。

映画であれば、

「あれは現実だったのか、それとも夢や幻想だったのか」

「複数の登場人物は、実は同一人物の別の側面ではないのか」

──そんな疑問が頭から離れず、気づけばネットの考察を読み漁っていた、という経験を思い出す人も多いだろう。

『ホットライン・マイアミ』にも、同じ種類の謎がある。

「電話の指示は、誰が、何の目的で出していたのか」

「自分は“命令に従っていた”のか、それとも“進んで暴力を振るっていた”のか」

そうした問いが、ゲームを終えた後も、じわじわと心に残り続ける。

ただ、僕自身はこのゲームについて、すべてを解き明かしたいとは思わなかった。

謎があるからこそ生まれる、この怪しくミステリアスな雰囲気そのものが、プレイ中は没入感を高め、終わった後には余韻として体に残る。

それで十分だと感じたのだ。

あえて輪郭をぼかしたまま、このゲームの印象を心の中に置いておきたい。『ホットライン・マイアミ』は、そういう距離感で付き合いたくなる作品だった。

『Hotline Miami』は、暴力的で派手な見た目とは裏腹に、思考の余地と自由を内包した、奇妙にじわじわと効いてくる中毒性を持つゲームだった。

激しいゲームが苦手な人や、世界観をじっくり味わうタイプのプレイヤーこそ、一度試してみてほしい。

ネオンに染まったあの感触は、きっと想像以上に体に残る体験になるはずだ。

👉『ホットライン・マイアミ コレクテッド・エディション』(Amazonページ)

※上記PS4向けのパッケージ版には、続編『HOTLINE MIAMI 2: Wrong Number』も収録されている。

──────────────────

📖関連記事

👉 『マックス・ペイン』ゲームの感想・レビュー:廃れた都会の空気と戦闘の奥深さを味わう

薄汚れたニューヨークの雰囲気と、シンプルで奥深い戦闘に浸る時間。古いからこそにじみ出る渋さに魅了される。

コメント