『ギルバート・グレイプ(What’s Eating Gilbert Grape)』(ラッセ・ハルストレム監督 / 1993年)レビュー・感想

👉『ギルバート・グレイプ』(Amazonページ)

🔹映画『ギルバート・グレイプ』概要

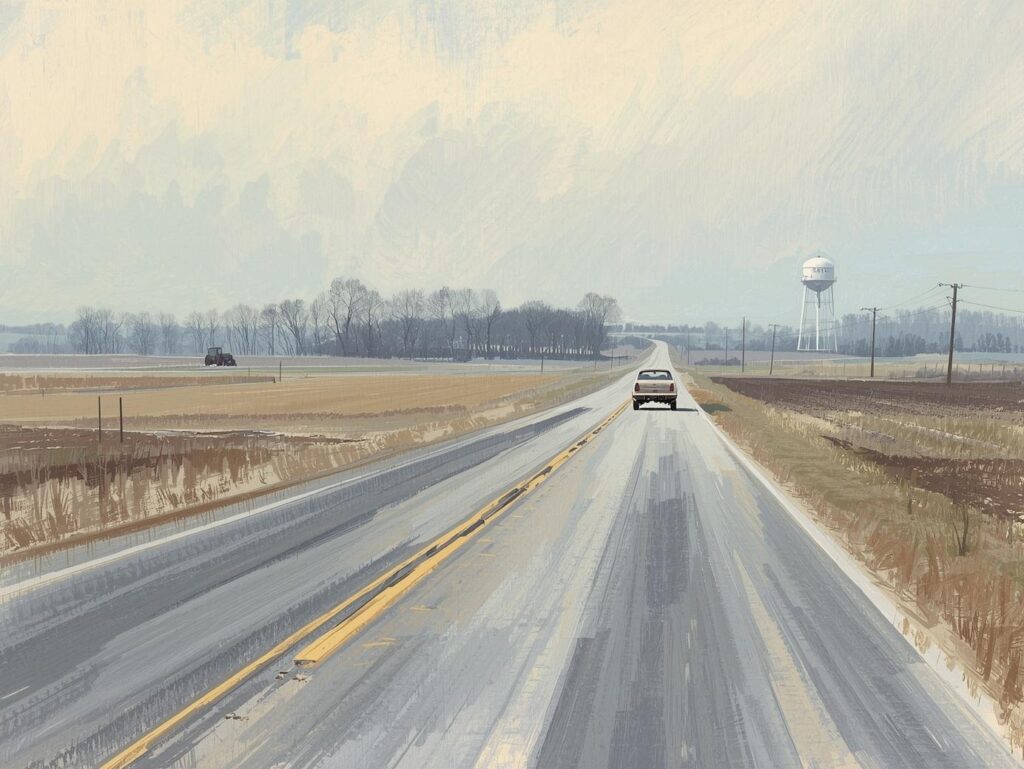

『ギルバート・グレイプ(What’s Eating Gilbert Grape)』は、ピーター・ヘッジズの同名小説を原作とする、1993年公開のアメリカ映画である。監督はスウェーデン出身のラッセ・ハルストレム。舞台はアイオワ州の小さな町──架空の町エンドーラだ。

物語は、肥満で外出できない母と、知的障害を持つ弟を抱えながら、小さな町で変化のない日々を送るギルバートの生活を軸に進んでいく。大きな事件は起こらないが、ささやかな出来事の積み重ねが、彼の内側に静かな揺らぎを生んでいく。

主人公ギルバートを演じるジョニー・デップは、感情を大げさに語らず、日々の疲労や優しさがにじむ佇まいで人物を立ち上げる。

レオナルド・ディカプリオは、家族の中で特別なケアを必要とする弟アーニーを、誇張に頼らない身体性と表情で強く印象づける。

ジュリエット・ルイスは、町の外から来た若い女性ベッキーを、軽やかさと芯の強さが同居する存在感で演じている。

はじめに──この映画が「感動作」では終わらない理由

『ギルバート・グレイプ』は、しばしば「心温まる感動作」として語られる。

確かにこの映画は感動的だ。だが、それだけで片づけてしまうと、あまりにも多くのものを見落としてしまう。

この作品には、不倫、自殺、障害、肥満、差別、閉塞した田舎町、家族という名の重荷──そうした“決して軽くはない現実”が、驚くほど自然に、そして静かに織り込まれている。

派手に告発することも、声高に問題提起することもない。ただ、生活の中にそれらが「あるもの」として存在している。その淡々とした描き方こそが、この映画を大人の作品にしている。

それでも観終えたあと、心には確かな温かさが残る。

なぜだろうか。

僕がこの映画に何度も引き戻される理由は、物語の良さや俳優たちの演技力だけではない。

登場人物たちが互いを「どう見ているか」。そして、そのまなざしが、観ているこちら側にどんな感情を生じさせているのか──そこに、非常に繊細で、確かな手応えを感じるからだ。

『ギルバート・グレイプ』は、優しさだけを描いた映画ではない。

同時に、残酷さだけを暴く映画でもない。

この作品が描いているのは、人が人を「ちゃんと見ている」瞬間が、どれほど人を救うか、そして逆に、そこから解放されることが、どれほど大きな自由をもたらすか、その両方である。

本作を観て、なぜ涙が出るのか。

なぜ、最後に不思議な爽快感が残るのか。

その理由は、物語の出来事そのものよりも、観ている側の心の深いところで起きている反応にあるのではないか。

この記事では、『ギルバート・グレイプ』を「感動作」としてだけではなく、

見る者の心理にまで静かに踏み込んでくる、非常に知的で繊細な映画として読み解いていきたい。

そのため、文章はやや長くなっている。

もし時間が許せば、コーヒーでも飲みながら、ゆっくり読んでもらえたら幸いだ。

映画の概要とあらすじ

『ギルバート・グレイプ』は、物語の起伏よりも、主人公ギルバートの「生活そのもの」を丁寧に積み重ねていく映画だ。

観る者は、特定の事件を追いかけるというより、彼の日常に静かに同伴することになる。

舞台は、アイオワ州の架空のスモールタウン、エンドーラ。

目抜き通りには小さな食料品店やレストラン、アイスクリーム屋がぽつぽつと並ぶだけで、これといった娯楽も刺激もない、退屈で静かな田舎町だ。

その町外れ、見渡す限りの農地に囲まれた場所に、グレイプ一家の家がぽつんと建っている。

ギルバートは、その家で母親と二人の姉妹、そして弟アーニーと暮らしている。父親は17年前に自殺で亡くなり、長男はすでに家を出ている。

母親は夫の死をきっかけに過食に陥り、極度の肥満となって以来、最近の7年間は一歩も家から出ていない。弟のアーニーは知的障害を抱え、医者からは幼い頃「10歳まで生きられない」と宣告されたが、すでに18歳の誕生日が近づいている。

ギルバートは、事実上の大黒柱だ。

家の修繕をし、姉妹と家事を分担し、母親とアーニーの世話をしながら、町の小さな食料品店で働く。日々の雑務に追われ、自分の人生について考える余裕もない。だがその生活を、彼は悲壮感たっぷりに語ることも、声高に嘆くこともない。ただ「そういうもの」として引き受けて生きている。

そんな単調な日常の中にも、地元の友人たちとの他愛ないやり取りや、近所の人妻に誘われるままの、どこか軽い不倫といった、小さな揺らぎやユーモアが差し込まれる。深刻さと軽さが、常に同時に存在しているのが、この映画の特徴だ。

そこへ、町の外から風のように現れるのがベッキーである。

祖母と共にトレーラーで各地を転々としながら暮らす彼女は、年に一度のトレーラー・キャンパーの大規模な集会に向かう途中、車の故障によってエンドーラに立ち寄ることになる。

旅を続けてきたベッキーの存在は、ギルバートの閉じた生活に、静かな変化をもたらす。

彼女は、ギルバートの家族や町の事情を、評価も同情もせず、ただ丁寧に見つめる。その視線に、ギルバート自身も少しずつ心をほどかれていく。

映画は、劇的な事件を積み重ねることなく、

ギルバートが背負ってきたもの、抱え込んできた役割、そして彼自身が何を失い、何を得ようとしているのかを、日常の断片の中から浮かび上がらせていく。

やがて訪れる出来事は、決して派手ではない。

だが、それまで丁寧に積み上げられてきた生活の重みがあるからこそ、終盤の選択とその余韻は、観る者の心に静かに、しかし確かに残るものとなる。

この映画が差し出す、静かなまなざし

この映画を何度も見返すうちに、強く惹かれるようになったのが、ラッセ・ハルストレム監督が一貫して描き続ける「まなざし」だ。

この映画では、誰かが何かをしているとき、たいていそれを「見ている人」がいる。

その視線は、単なる背景ではなく、感情の動きそのものとして置かれている。

象徴的なのが、アーニーが給水塔に登ってしまう場面だ。

高いところが好きなアーニーは、ギルバートが目を離した隙に、町の給水塔をよじ登ってしまう。

落ちれば大惨事だ。

野次馬が集まり、警察まで出動し、場は一気に騒然とする。

だが、その混乱の中心で、ギルバートは怒鳴らない。

拡声器を手に取り、彼は歌い出す。

「アーニーを知ってるかい? もうすぐ18歳の誕生日──」

ふざけているようで、必死で、切実だ。

体裁も常識もかなぐり捨てて、ただ弟に届く方法を選んでいる。

その声に、アーニーがふっと我に返るように反応し、ゆっくりと降りてくる。

この一連の出来事を、少し離れた場所から見つめている人物がいる。

ベッキーだ。

彼女は、群衆の一部として騒がない。

ギルバートとアーニー、その二人のやり取りを、興味深そうに、そしてどこか柔らかな表情で見ている。

アーニーが降りてきた瞬間、彼女の顔には、安堵とも、微笑みとも取れる表情が浮かぶ。

この時点で彼女はもう、ギルバートという人間に惹かれ始めている。

家族のために体裁も周囲の目も気にせず、真正面から向き合う。

しかもその向き合い方が、どこか可笑しみと温かさを帯びている。

──人が人を好きになるのは、案外こういう一瞬から始まるのだ、と納得させられる。

まなざし一つで、ギルバートとアーニーの関係の尊さも、ベッキーの想いも、言葉にされないまま観客に手渡される。

その後の、トレーラーへ向かう場面も同じだ。

ベッキーの買い物袋を運んでいたアーニーが、荷物を落としてしまう。

ギルバートは慌てて謝り、アーニーは失敗したことに怯え、今にも泣き出しそうになる。

その瞬間、ベッキーはまず「二人の顔」を見る。

落ちた荷物より先に、心のほうを見る。

そして一言だけ、静かに言う。

「大丈夫。悪くないよ」

それは気遣いというより、一番守るべきものを見失わない視線だ。

誰が傷つきかけているのかを、直感的にわかっている。

そして、その傷を過剰に大きくしない。

この映画には、こうした「誰かが、誰かを見ている」場面が、何気なく何度も差し込まれている。

派手ではない。見逃そうと思えば見逃せる。

だが、その積み重ねが、映画全体に確かな温度を与えている。

この「まなざし」の対極にあるのは、暴力や悪意ではない。

むしろ、無意識の無関心だ。

視界に入っているのに、見ていない状態。

存在を認識していない状態。

現実の社会では、こちらの方が圧倒的に多い。

誰かを意図的に傷つけることは少なくても、気づかないうちに見過ごし、見過ごされ、小さく傷つき、傷つけている。

だからこそ、この映画で繰り返される

「あなたをちゃんと見ていますよ」

「あなたは、ここにいていい」

という無言のやり取りが、観る側の深いところに触れてくるのだと思う。

それは、単なる安心でも、単なる慰めでもない。

存在が、確かに受け止められる感覚だ。

この「まなざし」こそが、『ギルバート・グレイプ』を単なる感動作では終わらせない理由であり、何度見ても心がほどけていく理由なのだと思う。

田舎の温かさと、逃げ場のなさ:揺れ続ける気持ち

この映画を観ていると、いつの間にか、ギルバートに対して二つの願いを同時に抱いている自分に気づく。

しかもその二つは、ふつうなら同時に成立しにくい種類のものだ。

一つは、ギルバートに この町に残ってほしいという願いである。

エンドーラには、確かに「何もない」。

だが同時に、そこには家族の営みがあり、友人とのつながりがあり、日々の小さなやり取りが積み重なっていく生活の手触りがある。

誰もが顔見知りで、面倒くささもあるが、そのぶん、ささやかな温かさもある。

ギルバートはその中で、家族を支え、弟のアーニーに寄り添い、母親の心に静かに気を配って生きている。

その姿には、頼もしさもあるし、応援したくなる気持ちも芽生える。

「この場所で、この家族と、このまま生きていってほしい」

観る側がそう思ってしまうのは、この映画が田舎暮らしの“美しい側面”を、ちゃんと見せてくれるからだ。

しかし同時に、まったく逆の願いもまた、はっきりと立ち上がってくる。

ギルバートが背負っているものは、あまりにも重い。

外に出られない母親の存在、常に目が離せない弟、父の死が残した歪み、そして町全体に漂う閉塞感。

どこへ行っても知り合いに会う世界の狭さは、ときに逃げ場のなさに変わる。

この映画は、その重さや窮屈さも、きちんと描く。

差別的な視線や無遠慮な好奇心、地方にありがちなブラックな空気も、さらりと混ぜ込んでくる。

だから観る側は、こうも思ってしまう。

「ここから解放されてほしい」

「“家族のための人生”ではなく、“自分の人生”を生きてほしい」と。

重要なのは、この映画が「どちらが正しい」と決めないことだ。

深刻さの中にも小さなユーモアがあり、温かさの中にも窮屈さがある。

田舎の良さと悪さが、交互に、自然に、同じ呼吸の中で描かれていく。

だから観客は、「残る/去る」のどちらにも簡単には肩入れできないまま、揺れ続ける。

そしてその揺れが、現実を生きる多くの人の感覚とも、どこか重なるのだと思う。

地元は愛おしい。けれど重い。

責任は誇らしい。けれど苦しい。

この相反する感情を、映画は“答え”にせず、“体感”として観客に渡してくる。

そして終盤、その相反する二つの願いが、ある形で 矛盾なく ほどかれていく。

ここはネタバレになるので詳しくは後の章に回すが、この映画が用意した着地点は、映画として非常に美しい。

ぜひその着地の感触を、できるだけまっさらな気持ちで堪能してほしい。

スモールタウンの空気を“体で”感じる映画

『ギルバート・グレイプ』の魅力のひとつは、

物語だけでなく、アメリカの田舎の空気そのものを味わえる点にもある。

どこまでも続く農地。

遠くに立つ給水塔。

さびれたカフェ、小さな個人商店、年季の入ったピックアップトラック。

観光地でも、絵になる名所でもない。

だが、この映画のカメラは、そうした何気ないアメリカの風景を、過剰に飾ることなく、静かに積み重ねていく。

ロードサイドの鄙びた空気が好きな人には、それだけでも強く刺さる映像だ。

同時に、この映画は、

その土地が抱える現実から目を逸らさない。

大型ショッピングセンターの進出によって変わっていく町の姿。

差別的な視線や、無遠慮な好奇心。

家庭の歪みや、行き場のない閉塞感。

それらは強調されることなく、

「この場所には、こういう側面も確かにある」という温度で、淡々と置かれている。

人間関係のドラマが濃厚に描かれる一方で、

その土台にある「土地の性質」が、登場人物たちの生き方や選択に、じわじわと影響を与えている。

だからこそこの映画では、風景は単なる背景では終わらない。

田舎の手触りと、その土地が抱える現実が、同じ画面の中に一貫して置かれ続ける。

『ギルバート・グレイプ』は、人間模様を支える「土地の重さ」まできちんと描き切っている作品なのだ。

【ネタバレあり】爽快感の正体:観客の無意識に触れる映画

──解放は、誰のために用意されたのか

※ここから先は、物語の結末に触れる。

映画の終盤、物語は、母親の死という決定的な出来事を迎える。

彼女は、自宅で静かに息を引き取る。

それは事故でも悲劇でもなく、あくまで自然な死として描かれる。

そして、極度の肥満体であった母親の遺体を家の外に運び出すには、クレーンを使わざるを得ない状況が訪れる。

それは、好奇の視線にさらされることを意味する。

母親を、最後まで守りたい──その思いから、ギルバートたちは、まるで火葬のように、家ごと燃やすという選択をする。

この場面は、本作の中でも特に印象的で、美しくすら描かれている。

炎は破壊ではなく、静かな儀式のようだ。

ここで重要なのは、この出来事が、物語上きわめて精密に組まれているという点である。

愛する母の死。

長年住み続けた家の消失。

家族を縛っていた場所そのものが、物理的に消えていく。

それらはすべて、ギルバートを重く縛っていたものでもあった。

そして同時に、観ている側が、心のどこかで「負担でもあった」と感じていた要素でもある。

しかし、この映画は、その感情を観客に自覚させない。

母は自然死であり、誰かに見捨てられたわけではない。

家は冒涜されるのではなく、敬意をもって燃やされる。

弟のアーニーは置き去りにされることなく、共に連れていかれる。

つまり、この結末は、

解放でありながら、誰にも罪を背負わせない構造になっている。

ギルバートは何かを「捨てた」のではない。

観る側も、何かを「望んでしまった」ことを責められない。

この一連の展開は、ギルバートの心理を描くというより、

観客の無意識を丁寧に処理していく装置として機能している。

観ている私たちは、物語の途中で、こう感じていたはずだ。

この家族は愛しい。

この町にも温かさがある。

けれど、同時に、重い、と。

その「重さ」が取り除かれたとき、私たちは安堵し、爽快感すら覚える。

だが、その感情に罪悪感が混じらないように、映画はあらゆる免罪符を周到に用意している。

母親自身が「自分が負担になっている」ことを口にする。

ベッキーはギルバートの望みを問い返し、人生の枠を少しずつ広げていく。

ベッキーはアーニーとも静かに信頼を結ぶ。

不倫相手ベティは「捨てられる」形ではなく自分から去っていく。

家もまた、いつ壊れてもおかしくない老朽として描かれている。

こうした細部の準備があるからこそ、終盤の「母の自然死」と「家を燃やす儀式」が、物語の決定的な一打になる。

それは救済として唐突に現れるのではなく、ギルバートが“自然に”解放へ向かっていく過程として、静かに成立している。

ここでふと、ある作品が思い出される。

黒沢清監督の『CURE』だ。

『CURE』では、登場人物たちが、深層心理下で「消えてほしい」と願っている存在が、暴力という最悪の形で現実化する。

そこでは、負担からの解放が、むき出しの恐怖として描かれる。

『ギルバート・グレイプ』が描いているのは、その正反対の方向だ。

人は、負担から解放されたいと無意識に願ってしまう。

しかし、その願いを正面から突きつけるのではなく、

やさしく、きれいな形に包み直して、そっと手放させる。

この映画の結末がこれほど心地よいのは、

解放があるからではない。

解放されたいと願っていた自分自身を、否定されないからだ。

そして、物語はそれで終わらない。

ギルバートは、役割の重さから解放されるが、

同時に、これまで映画全体で描かれてきた「見守られること」の温度を失わない。

その担い手が、ベッキーである。

束縛をほどきながら、孤独にはしない。

逃げ場を与えながら、無関心にはならない。

田舎が与えていた癒し──

つまり、誰かにちゃんと見られているという感覚を、

彼は形を変えて、持ち運ぶ。

だからこの映画のラストは、ただ自由になる物語ではない。

癒しと解放の、どちらも手放さない結末なのだ。

おわりに|生活の手触りが残る一本

『ギルバート・グレイプ』は、一見淡々としている。だが中身は深く、繊細で、濃密だ。

派手な出来事で泣かせるのではない。

人が人を見つめる時間や、言葉にならない気持ちのやりとり、重さと優しさが混ざり合う生活の手触りが、静かに心を揺らしてくる。

できればフィジカルなBlu-rayなどで、腰を据えて観てほしい。

質の高い文学をゆっくり読み返すように、観るたびに受け取りが変わり、感情の奥行きが増していく。

この映画は、そうやって“何度も味わう”ことで、静かに深くなっていく一本である。

👉『ギルバート・グレイプ』(Amazonページ)

──────────────────

📖関連記事

👉 『荒野にて』映画レビュー・感想:馬屋で働く少年が直面する困難と孤独、厳しい旅路に心が強く動かされる

アメリカの競争馬の馬屋で働く少年が、困難と孤独に直面していく状況をスローペースでリアルに描く文学的作品。心の拠りどころである馬との壮絶な旅路に目が離せなくなる。少年の心に寄り添いながら、じっくりと浸るように鑑賞してほしい作品。

👉『荒野にて』(Amazonページ)

コメント