『Lake』(Whitethorn Games、Gamious / 2021年)

『Lake』:ゲームの概要

「Lake」より:ダイナーに荷物を届ける。 © Gamious

『Lake』は、アメリカ北西部の静かな湖畔の町を舞台に、郵便配達をしながら人々と交流していくスローライフゲームだ。

物語の舞台はオレゴン州。1986年の9月、主人公の女性メレディスは慌ただしい都会からしばし離れ、湖に面したスモールタウンへと帰郷する。

そこで彼女が過ごすのは、父の代わりに郵便配達を担う二週間。

美しい湖や森を眺めながら、カントリーソングをBGMに車をゆっくり走らせ、手紙や荷物を届ける。

道中では、初めて出会う人々や懐かしい旧友と交わす、何気ない会話が少しずつ心を温めていく。

単調に見える日々の配達も、時間が経つにつれて輝きを帯びてくる。静かな町に溶け込み、住民の一人として過ごす喜びが、じわじわと心に広がっていくのだ。

そしてその穏やかな時間の中で、プレイヤーはアメリカのスモールタウンが抱える現実や課題にも自然と向き合うことになる。

なお、本記事の後半では追加コンテンツ『Lake – Season’s Greetings』についても触れている。こちらもまた魅力に満ちた作品なので、ぜひ読み進めてほしい。

──ここから先は、ゲームのより具体的な内容や、プレイを通じて感じたことを、丁寧に書き記していきたい。少し長い文章になるが、静かに湖畔を歩くような気持ちで、ゆったりとお付き合いいただければと思う。

「Lake」より:配達中にちょっと休憩。 © Gamious

内容紹介と感想(ネタバレなし)

物語の設定と基本的な流れ

主人公は、都会でキャリアを積んで忙しく働いてきた40代の女性・メレディス。

久しぶりに帰ったのは、美しい湖に包まれた故郷オレゴン州の小さな町。休暇でフロリダへ向かった両親の代わりに、二週間だけ郵便配達を任されることになる。

プレイヤーは3人称視点でメレディスとその車を操作し、小さなオープンワールド的なスモールタウンを巡っていく。

毎朝、地図を開いてその日の配達先を確認するところから一日が始まり、一軒一軒回っていくのだ。

物語は、配達先で交わす何気ない会話を通して静かに展開していく。

商店やガソリンスタンド、ダイナーの従業員、住宅地に暮らす住民、あるいは森の奥で生活している人々──そうした顔ぶれと出会い、会話を重ねることで町が少しずつ色を帯びていく。

久しぶりに再会する旧友とは、かつての思い出やその後の人生を語り合う。レンタルビデオ店の店員とは、映画談義や新しいビジネスの夢を語り合う。

ときには、キャンプ場に滞在しているカップルの人生模様に耳を傾けることもある。

やがて「今度は一緒に映画を観よう」「食事をしよう」といった約束が予定帳に書き込まれ、後日そのシーンがゲーム内で描かれる。

夜になれば、遠くフロリダにいる両親と電話で話したり、本を読んで過ごしたりと、静かな時間が流れる。

そんな日々を重ねるうちに、都会で忙しく働いていたときの張りつめた感覚が、少しずつほぐれていく。

そしてメレディスは次第に町の人々や土地に馴染み、プレイヤー自身も住民の一人になったような気持ちを覚えていく。最初はただの仕事だった日々が、気づけば「ここでの生活そのもの」を味わう体験へと変わっていくのだ。

時間が経つにつれ、その生活実感はますます心地よさを増していき、最後には「この町で過ごせてよかった」としみじみ思わせてくれる。

淡々としながらも静かな余韻を残す、愛すべき作品となった。

「Lake」より:美しい住宅街。 © Gamious

じわじわと染み込む味わい

といっても、最初から「素晴らしいゲームだ」と感じたわけではなかった。

ゲーム序盤の数日間は、「悪くないけれど、少し淡白で物足りないかな」と思っていたのだ。

もちろん、派手なアクションや刺激的なストーリーを求めていたわけではない。『Lake』がゆったりとした作品であることはわかっていたし、むしろそういう世界を望んでいた。

それでも、地元の人々との交流から、地味ながらも没入できる物語展開や、深みのある人間関係が生まれるのではないかと、心のどこかで期待していた。

ところが、実際に描かれるのは「どこにでもある日常」。無意識に期待していたようなドラマ性や感情の厚みが見えず、最初はどこか物足りなく感じられたのだ。

しかし──プレイを重ねるうちに、気持ちはじわじわと変わっていった。黙々と配達をこなし、人々とただ「普通に」触れ合う。その繰り返しの中から、ささやかな喜びがにじみ出てくる。

何度も顔を合わせるうちに相手の人柄や生活が見えてきて、やがて町の一員になったような親しみが芽生えていく。

それはまるで、レンガを一つひとつ積み上げて、ようやく形が立ち上がってくるときのような充実感。派手さはなくとも、じわっと染み込んでくる「味わい深さ」がある。

そして気づけば、この淡白さこそが心地よくなっていた。

静かな日々に身をゆだねるうち、都会で固くなっていた心がそっとほどけ、住民たちの息づかいに触れながら町のリズムへと溶け込んでいく感覚がいつの間にか胸の奥に広がっていった。

最初に求めていた物語展開や人間模様の濃さではなく、淡々と続く日常の交流にこそ心が馴染み、心地よい余韻を生み出していたのだ。

「Lake」より:荷物の届け先の住民と交流する。 © Gamious

アナログ的な手触り感

このような心地良さを生み出した要素のひとつは、1980年代のスモールタウンに醸し出されるアナログな空気感だったと感じる。

主人公は郵便配達人。誰かの家のポストに手紙を投函し、直接顔を合わせてゆっくり言葉を交わす──その行為が物語の中心に据えられている。

もちろん、手紙や対面での会話は今でも大切なものだ。

しかし、インターネットやSNSが普及したいま、わざわざ便箋に文字をつづったり、郵便受けを開けて葉書を手に取ったりする機会は少なくなった。

地元の人々と触れ合い、穏やかな時間を共に過ごすことも、以前より減ってしまった気がする。

だからこそ、このゲームで体験できる「手触りのあるやりとり」は、不思議なほど新鮮で、忘れかけていた感覚を呼び覚ましてくれる。

“デジタルの産物”である仮想の町でありながら、郵便を届ける動作や人々との会話の積み重ねが、不思議と、忘れかけていたアナログな豊かさを心に浮かび上がらせてくれるのだ。

プレイ体験としての魅力

ゆったりとしたドライブ感覚

この作品を支えているのは、人との交流だけではない。地味に思えるドライブの感覚もまた、このゲームを続けたくなる大きな吸引力となっていた。

といっても、もちろんレースゲームのようなスピード感や爽快感とはまったく別物だ。法定速度で、淡々とした田舎道を走る──ただそれだけなのに、不思議と心を惹きつけられる。

現実でも、静かに車を走らせていると、運転に注意を払いつつも、いつの間にか物思いに沈み、意識の奥へと降りていくような感覚にとらわれることがないだろうか。

『Lake』のドライブには、まさにそんな「静かなゾーン」に入る心地よさがあった。だからこそ、今日もまたハンドルを握りたくなる。

もっさりとした車の挙動や、エンジンの低い響きを体に感じながら、窓の外に広がる湖畔の風景を眺め、ラジオから流れるカントリーソングやインストゥルメンタルを聴く。

その調和が心の波長にぴたりと合い、穏やかな旅情を運んできてくれる。

僕自身はあえて画面のマップを閉じ、ただ道と音楽と風景に身を委ねて走った。その方が、より静かなドライブの余韻に深く入り込めるように思えたのだ。

「Lake」より:緑に囲まれた閑静な住宅街をゆっくりドライブ。 © Gamious

湖と森に包まれる景観の美しさ

風景の美しさについても、ぜひ触れておきたい。

車を走らせれば、湖の周辺や森の中の道がゆるやかに続き、時間や天候によって移ろう景色が目の前に広がる。

湖面は朝と夕方でまるで違う表情を見せ、遠くの山々も色合いを変えていく。とりわけ日没時の湖面は、息をのむほどで、運転していることすら忘れて見入ってしまう。

木漏れ日の中を通り抜ける瞬間は、色彩そのものがやさしく目に沁みてくる。

雨が降れば、リズムを刻む雨音が車内を包み込み、ただハンドルを握っているだけで心が解きほぐされていく。

そして、このゲームの素晴らしいところは、気になった景色に出会ったら、車を降りて自由に眺められることだ。湖畔のベンチに腰を下ろし、しばし静かに風景に身をゆだねる時間が心地よい。

なかでも心に残っているのは、湖の東側にあるキャンプ場。湖と山を一望できる場所に、ピクニックテーブルやRV、焚火の跡が点在している。

木々のさざめきや鳥の声に耳を澄ませていると、そこが画面の中ではなく、本当に自分が滞在しているキャンプ場のように感じられ、心を癒してくれた。

「Lake」より:配達後、キャンプ場でくつろぐ。 © Gamious

スモールタウンの現実とゲームの深み

小さな選択が映す町の未来

プレイを終えて振り返ると、この作品には最初に期待していたものとは別の深みがあったことに気づかされる。

本編と追加エピソードを通じて描かれていたのは、アメリカのスモールタウンが抱える現実そのものだった。

町は衰退していくのか、それとも発展や現状維持の道を歩むのか──そんな行方を示唆するエピソードが随所に散りばめられているのだ。

さらに、住民一人ひとりの選択や葛藤は、「町の未来」と「個人の幸せ」が複雑に絡み合っている。

誰かにとっての幸せが、町にとっての小さな損失になることもあるし、その逆もある。そもそも町にとっての善し悪しの線引き自体が、そう簡単につけられるものではない。

そのことを意識したとき、思いのほか会話の選択に迷い、考えさせられる瞬間がいくつもあった。

そして、この迷いは、物語の終盤に訪れる“大きな選択”へと静かに収束していく。どちらの道にも確かな魅力と切なさがあり、静かな物語ゆえに、その決断の重みがより際立って感じられた。

(※この点については、記事後半の〈ネタバレありの感想〉で改めて深掘りしたい。)

こうして振り返ってみると、最初に期待していた「人間関係や物語展開の深み」とは違う、現実を映し出すもう一つの深みがこのゲームにはあったのだ。

だからこそ、プレイ後にじわじわと胸に残り、「やってよかった」としみじみ思える作品となったのだと感じる。

不満点と惜しかった部分

いくつかの不満点も挙げておきたい。

まず、(普段はあまり気にしないのだが)このゲームにはけっこう気になるレベルのバグがいくつか発生した。

終盤、本来なら印象的な場面を彩るはずの音楽が流れなかったり、コンテスト用に撮った写真が表示されなかったり――細かなことではあるが、心を込めて遊んでいるだけに、その瞬間はやはり興ざめしてしまった。

また、心の交流が中心となる作品であるだけに、もう少しキャラクターの表情に幅があれば、感情移入がより深まったと思う。

笑顔や困惑といった表情の小さな変化が積み重なれば、登場人物たちの息づかいがさらに鮮やかに伝わってきただろう。

もちろん、インディーズ作品という制作環境を思えば過度な期待はすべきではないのだが、それでも惜しいと感じる部分だった。

まとめ──静かな吸引力を持つ作品

全体を振り返れば、この作品は間違いなく心に残った。

田舎町で人々と何気ない交流を重ねるうちに、いつしか自分もその町の住人になっていく。

派手さはないのに、静かな吸引力でじわじわと心をつかまれ、まるでスルメを噛みしめるように味わい深い楽しさが広がっていった。

気がつけば、後からふっと「ああ、いい時間を過ごしたな……」と思わせてくれる。そんな滋味あふれる作品だった。

特に、都会の忙しさに心が追いつかなくなっている人にこそ、この静かなスモールタウンで過ごす2週間の旅をおすすめしたい。

メレディスと同じように、張りつめていた心が少しずつほぐれ、湖畔の空気や住民との何気ない会話が、気づかぬうちに自分の日常へと溶け込んでくる。

静かな物語でありながら、そこで過ごす時間は思いがけない深呼吸となり、そっと、やわらかな余韻を残してくれるはずだ。

『Lake – Season’s Greetings』(Whitethorn Games、Gamious / 2023年)

『Lake – Season’s Greetings』(追加エピソード):内容と感想(ネタバレなし)

『Lake』本編を終えたあと、追加コンテンツ『Lake – Season’s Greetings』があると知ったとき、迷うことなく手を伸ばした。

あの町の住人としてもう一度日々を過ごしたい──静かな道を車で走りたい──そんな気持ちが自然と膨らんでいたのだ。

そして実際にプレイしてみると、期待を上回る体験が待っていた。冬の空気とともに、この小さな町は再び鮮やかに息づいていたのである。

舞台は本編と同じ湖畔のスモールタウン。時代は少しさかのぼり、1985年のクリスマス。舞い散る雪と温かな灯りが、町をまったく違う表情で包み込む。

操作方法などは本編と同じだが、主人公はメレディスから彼女の父親トーマスへと交代し、新たな視点で物語が描かれていく。

メインとなる地元の人々の人間模様に加えて、オレゴン州の「すばらしいスモールタウン」という特集番組を撮影するテレビクルー3人が登場。

彼らの人間模様や取材の行方が、物語に新たな彩りを添えている。

また、本編で張られていた小さな伏線がさりげなく回収される場面もあり、前作をプレイした人なら思わず心をくすぐられるだろう。

「Lake – Season’s Greetings」より:雪が降る中、配達に向かう。 © Gamious

グラフィックや情景描写もすばらしかった。

降り積もる雪の表現は、期待を大きく上回るもので、個人的には、本編以上に景色そのものを楽しめたように思う。

まず印象的なのは、雪を車のタイヤや自分の足で踏みしめる感触。サクサクとした手応えが伝わってきて、冷えた大気の中にいる実感を強くさせてくれる。

そして、しんしんと降り続く雪景色はどこか神秘的で、画面越しにも澄みきった空気の冷たさや清らかさを感じ取れる。

家々に飾られたクリスマスや新年のデコレーションも、派手さはないが温かみがあり、郵便配達の道すがら目を楽しませてくれた。

さらに、クリスマスや新年のパーティー、凍った湖面でのアイスフィッシングなど、季節ならではの出来事が随所に散りばめられており、冬のスモールタウンで過ごす特別な日々を豊かに彩っていた。

「Lake – Season’s Greetings」より:クリスマスのイルミネーションが美しい。 © Gamious

「Lake – Season’s Greetings」より:友人とアイスフィッシングを楽しむ。 © Gamious

登場人物が一新されたことも、想像以上にこのゲームにしっくりと馴染んでいた。

今回の主人公や主要人物の多くは、リタイア後、あるいはリタイア間近の高齢者たちである。これはゲームの世界ではかなり珍しい設定だろう。

会話の中では、老後の暮らしや健康への不安、子供との距離感といったテーマが自然に語られる。

子供が仕事を継いでくれるのか、それとも子供のいる町へ移住した方がよいのか──そんな選択に悩む姿は、どこか身近で、現実の小さな町にも確かに存在している光景のように思える。

多くの若者が町を離れ、残された住民の大半が高齢者となっていくスモールタウンの現実が、淡々と、しかし深い実感をもって描かれているのだ。

こうした背景や人物造形が、このゲーム特有のゆったりとしたトーンに見事に溶け込み、静かな説得力を生んでいた。

個人的には、本編『Lake』は、この『Lake – Season’s Greetings』を体験してこそ真に完成する作品だと感じた。

ぜひ二つをセットでプレイし、この小さな町の時間を、夏と冬の両方で味わってほしい。

「Lake – Season’s Greetings」より:配達中にちょっと休憩。 © Gamious

両方をプレイした上での、「ネタバレあり」の感想

上でも触れたように、『Lake』と『Lake – Season’s Greetings』には、この町が今後「衰退し過疎化していくのか」、それとも「発展あるいは現状を保っていけるのか」というテーマが、さまざまなエピソードを通じて描かれている。

これは単なるフィクションにとどまらず、アメリカ各地のスモールタウンが実際に抱える現実を、多面的に照らし出しているように思える。

たとえば、家庭学習をしている少女ローリーは、父の整備工場を継ぐか、それとも外の世界へ飛び立つかで揺れ動く。

林業を営むロバートは、町に持ち込まれたアパート建設計画に環境破壊の懸念から強く反対している。

こうしたエピソードに直面するたびに、プレイヤーは会話の選択を迫られる。

難しいのは、どの選択が本当に「衰退」か「発展」に結びつくのか、単純には割り切れないことだ。

さらにそこに、それぞれの人物が抱える “個人としての幸せ” という視点も重なり、判断はより複雑さを増していく。

ローリーがガソリンスタンドと整備工場を継げば、町の暮らしは守られるかもしれない。けれど同時に、外の世界を見たいという彼女自身の願いを閉ざしてしまうことにもなる。そのどちらを尊重すべきか──プレイヤーとしても迷わずにはいられない。

ロバートの反対運動も、目先だけを見れば経済発展を妨げているように映るかもしれない。しかし、景観や環境を守り抜くことが、やがて観光や町の魅力の源となり、未来の力につながっていくのかもしれない。

選択の重みが静かに、しかし確かにのしかかってくるのだ。

そして極めつけは、主人公メレディス自身の決断である。ロバートと共に町に根を下ろすのか、それとも都会の成功したキャリアへ戻るのか。

40代という年齢設定がまた絶妙で、どちらの未来も落ち着いた“現実の重み”を帯びて迫ってくる。

都会では、積み重ねてきたキャリアがまだ伸ばせる手応えがあり、忙しさの中にも確かな充実がある。

一方で、故郷のスモールタウンで新しいパートナーと穏やかな暮らしを築くという未来も、人生のこれからを静かに思い描く年代だからこそ、より鮮やかに胸に沁みる。

二週間のあいだに、子どものころの記憶や湖畔の静けさは町への愛着をじわりと強めていく。しかし同時に、都会での仕事の手応えや、“田舎での退屈”への不安も消えず、どちらが“自分の幸せ”につながるのか、簡単には選べない。

この揺らぎは、メレディスが40代だからこそ深く響く。

どちらの道も現実的で、どちらの道にも確かな未来が見えてしまう年代なのだ。

しかも、この決断は単なる個人の問題にとどまらない。

二週間のあいだに出会ってきた人々の悩みや迷いを思い返すと、この町そのものが、

「ここに残るか、別の場所へ行くか」という選択の積み重ねで揺れていることが見えてくる。

メレディスの進路もまた、その一本の線に過ぎない。

プレイヤーの視点から俯瞰してみると、この最後の選択は、

この町の未来を「ゆるやかな衰退」へ導くのか、「ささやかな発展」へつなげるのか──

そんなスモールタウン全体の行方とも響き合っているように感じられる。

最後に下される決断が、ゲームを通じて描かれてきた主要テーマそのものを体現しているのだ。

だからこそ、『Lake』の結末は、ただのエンディングではない。

主人公メレディスの人生と、自分が歩んできた選択、そして小さな町の未来とを、静かに重ね合わせてしまうような体験へと昇華していく。

静かに進む物語でありながら、最後には心を深く揺さぶられる──そんな余韻を残すゲームなのだ。

「Lake」より:木の上で仕事中のロバートにお届け物。 © Gamious

また、郵便局の同僚フランクにまつわる「野球賭博のエピソード」も忘れがたい。

郵政公社の上層部が、規定違反を理由に彼を追及しにやって来る──そこでプレイヤーは、公社の立場を取ってルール違反をただすのか、それとも同僚であるフランクをかばうのか、選択を迫られることになる。

興味深いのは、このエピソードが本編『Lake』と続編『Lake – Season’s Greetings』の両方に登場するにもかかわらず、主人公が変わったことで、こちらの心持ちまでも変化してしまったことだ。

同じ出来事でも、異なる人物を演じることで選び取りたくなる方向が変わる──これこそゲームならではの表現の妙だろう。

たとえばメレディスが主人公のときは、彼女が都会育ちであり、フランクとの付き合いも浅いことから、「ここでルール違反に巻き込まれるのは危ない」という感覚が強く、公社に協力した方がよいかも、という感覚が生じた。

だが、父トーマスを操作する続編では事情が違う。年齢を重ね、地元で長くフランクと付き合ってきた人物として描かれる彼に寄り添うと、「多少のことなら自分が守ってやる」という思いが湧き上がり、迷うことなくフランクをかばいたくなったのだ。

特に、ここでも描かれる「都会の人間か、田舎の人間か」、あるいは「よそ者か、町の一員か」という視点の違いは、スモールタウンを描くテーマの核心に触れているように思う。

法律や規範よりも、家族や仲間の絆が優先される世界──それは、2025年に副大統領となったJ.D.バンスが『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』で描いたアパラチアの田舎の現実にも通じるものだ。

もしこの文脈まで製作者が意図的に組み込んでいるのだとしたら、『Lake』という作品は、想像以上に深く、豊かな含意を持ったゲームだといえるだろう。

👉『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』(Amazonページ)

関連しておすすめしたい映画

『パターソン』(ジム・ジャームッシュ監督 / 2016年)

『Lake』の世界観に惹かれた人には、ジム・ジャームッシュ監督の映画『パターソン』をぜひ観てほしい。

主人公はバスの運転手。妻と犬と共に、特に大きな事件もない毎日を淡々と過ごしている。けれど、その「変わらない日常」を丁寧に描くからこそ、『Lake』が見せるような「繰り返しのなかに潜む静かな魅力」が際立ってくる。

同じような毎日が続いているはずなのに、日々の小さな発見やわずかな変化が妙にうれしい。気づけば、彼らの暮らしぶりに親しみを覚え、何気ない場面までもが心地よく感じられるようになる。

やがて、人物と共に「町の輪郭」も静かに立ち上がってくる。

穏やかな時間がじんわりと心に染みていく、そんな映画だ。

👉『パターソン』(Amazonページ)

👉ブログ内記事:『パターソン』映画レビュー・感想:日常の中の幸せ:バスの運転手と家族の心豊かな時間

『大いなる休暇』(ジャン=フランソワ・プリオ監督/ 2003年)

『Lake』が描くスモールタウンの「衰退か、発展か」という視点に惹かれた人には、カナダ発のコメディ映画『大いなる休暇』もおすすめしたい。

舞台は、かつて漁業で栄えながらも今はすっかり衰退し、島民の多くが生活保護に頼って暮らす小さな島。そこにプラスチック容器工場の建設計画が持ち上がり、誘致の条件である「常駐の医者」を確保しようと、島民たちが知恵と熱意で一致団結する。

彼らの姿はどこか不器用で、時に滑稽ですらあるが、その必死さには笑いと同時に胸を打たれる。衰退した町を立て直そうとするエネルギーが、コミカルな感動とともに描かれているのだ。

『Lake』でも印象的だった「住民の生き生きとした描写」や、地方の人口減少・町おこしといったテーマに関心がある人には、ぜひ観てほしい一本だ。

👉『大いなる休暇』(Amazonページ)

👉ブログ内記事:『大いなる休暇』映画レビュー・感想:カナダの衰退した島を舞台に、工場誘致のために奮闘する島民のドタバタ劇を描いた感動コメディ映画

──────────────────

【あわせて読みたい記事】

『Lake』で描かれた “手触り感” は、このブログ全体を通じて大切にしているテーマでもある。

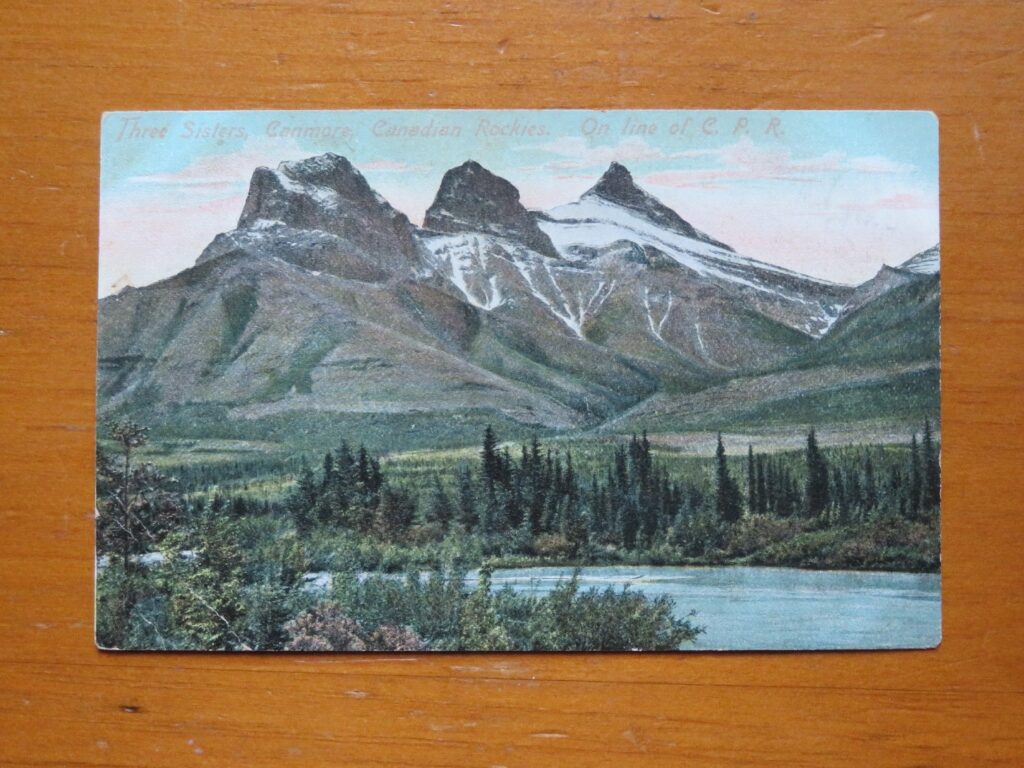

たとえば、アメリカやカナダの古い絵はがきを取り上げた記事では、紙の質感や色あせた風景に宿るアナログな豊かさを紹介している。

👉ブログ内記事:アメリカとカナダの古い絵はがき──アンティーク屋めぐりのささやかな楽しみ

上記「古い絵はがき」記事で紹介した一枚。1900年代初頭のヴィンテージ・ポストカードで、カナディアン・ロッキーの名峰〈スリーシスターズ〉と、その麓に佇む湖をリトグラフ風に描いたもの。素朴な印刷の質感が、当時の旅情を今に伝えてくれる。(著者所蔵)

コメント