『パターソン』( ジム・ジャームッシュ監督 / 2016年)

👉『パターソン』(Amazonページ)

本作の概要

『パターソン』(2016年、ジム・ジャームッシュ監督)は、ニュージャージー州パターソンに暮らすバス運転手の日常を描いた作品である。

物語はいたって静かで、劇的な展開も起こらない。

ただ、淡々と続く日常のなかで、主人公の視線を通して世界が少しずつ輪郭を帯びていく。

同じ道を走り、同じ時間に起き、同じ店に立ち寄る──

繰り返される日々の中で、目に映る風景や人々の表情に、少しずつ新しい発見が生まれていく。

それはほんのささいなことだが、その一つ一つが不思議なほど温かく、見ているうちに世界の色合いが少しずつ深まっていく。

性格の異なる夫婦が、お互いを静かに尊重し合いながら暮らしている姿も印象的だ。

変わらない日々を生きる夫と、新しいことに心を躍らせる妻。

その対照が、作品全体に穏やかなリズムを与えている。

さらに、日常の中にふと入り込む偶然や出来事──まるで世界が勝手に呼吸しているような瞬間にも心を奪われる。

それらは物語を動かすためではなく、むしろ現実そのものの豊かさを映し出している。

見終えたあと、心が静かに満たされ、前向きな気持ちが残る。

日常の中にある幸福を、そっと照らし出すような映画だ。

ジム・ジャームッシュ監督の他作品が好きな人にも、きっと深い満足を与えてくれるだろう。

内容紹介と感想(ほぼネタバレなし)

主人公のパターソンは、アメリカ・ニュージャージー州の小さな町パターソンに暮らすバス運転手。

自分の名前と同じ町で、妻のローラ、そして犬のマーヴィンと静かに生活している。

毎朝ほぼ同じ時間に起き、決まった朝食をとり、仕事へ向かう。

バスの運転中には乗客たちの会話を耳にし、昼休みには手作りの弁当を食べながらノートに詩を書く。

帰宅後はローラの作る夕食を食べ、夜はマーヴィンを連れて散歩に出かけ、行きつけのバーで一杯飲む。

(犬はいつもバーの外で待っている。)

映画は、このような極めて日常的で、代わり映えのない日々が、1日1日と過ぎていく形で描かれる。

主人公パターソンが象徴する「平凡な日常に潜む美しさや奥深さ」

パターソンの平凡な日常を描いているだけの映画のため、一見すると退屈な内容のように見える。

しかし、周囲の人々の会話や人間描写、詩のやり取り(書くたびにその詩が画面に映し出される)、町の成り立ちや断片的な過去の記憶など、細やかなディテールが濃密に散りばめられ、静かに脳と心を刺激していく。

たとえば、バスの乗客の男二人が互いに「自分はどれほどモテるか」を語り合うシーン。思わず「いやいや、それは錯覚やろ!」と心で突っ込みながらも、どこか微笑ましい気持ちになる。

町についての断片的な会話が何度も登場するうちに、観ている側の中にも、この町の“実在感”がじわじわと形を帯びてくる。

シリアルを入れた可愛らしいタンブラー、カーテンのデザイン、詩のモチーフとなる古いマッチ箱の質感──そうした小さなディテールのひとつひとつが楽しい。

(個人的には、Sam & Dave、Iggy Pop、Patsy Clineといったミュージシャンの名が出てくる場面に、思わず嬉しくなった。)

こうした「味わい深い会話や細部の描写」が積み重なっていくことで、少しずつパターソンの性格や生活のリズム、妻ローラとの関係、町の空気までもが身体に染み込み、いつしか作品世界に引き込まれていく。

人と町が、そこに確かに“ある”ものとして浮かび上がり、静かな充足感をもたらしてくれる。

特筆することのない日常の断片が、丁寧に観察されることで、それぞれに奥深さと味わいを持つことが見えてくる。

古びたマッチ箱:僕自身、この映画の影響でマッチ箱をアンティーク屋で探すようになった。

こうした身の回りにあふれるささやかな喜びを、大切に感じ取っているのが主人公のパターソン。

彼はもの静かで、観察眼が鋭く、聞き上手な人柄だ。ルーティンを重んじ、スマートフォンのような新しいものよりも、古いアナログな道具を好む。

毎日ノートに詩を書き、古い本を大切に読み、妻の話に静かに耳を傾ける。

詩人である彼にとっての幸せは、今ここにあるものを掘り下げ、生活の中に潜むささやかな美しさや奥深さを見つけ出すことにある。

ローラもまた、彼のその感性を尊敬し、支えている。

外面的な派手さや他人の評価などなくとも、パターソンにとって世界は十分に興味深く、それ以上を望むことはない。

彼にとって世界は、決して空虚なものではなく、すでに新鮮で意味に満ちているのだ。

その感性の静けさが、彼の内面の豊かさとして自然ににじみ出ている。

そして、その姿勢や感覚は、観る者にも不思議と伝わってくる。

自分の生活の中にも、そんな穏やかで深い眼差しを取り入れてみたくなってくる。

妻のローラが象徴する「変化」と「新鮮さ」

その一方で、この映画では、日常の中にそっと訪れる小さな「変化」や、「新しい気づき」、人との「フレッシュな交流」も、心地よい刺激として描かれている。

代わり映えのない繰り返しのように見える日々も、丁寧に見つめれば、少しずつ形を変えていく。

日常には、新しい発見やちょっとした意外性が潜んでいて、そこに新鮮な面白さが生まれていくのだ。

たとえば、パターソンが書く詩が少しずつ変化していくように、バスやバーでの人々の会話も、時間とともに移り変わっていく。

ローラがカーテンの模様をデザインしたり、珍しいパイを焼いたり、友人カップルの関係が微妙に変化していく様子も、映画の中にやわらかく織り込まれている。

こうした小さな変化や、ささやかな意外性を目にすることで、観る側の心も静かに刺激されていく。

劇中では、ローラのクリエイティブな側面を、カーテンのデザインが象徴している。

そんな “移りゆく世界の新鮮さ” を体現しているのが、妻ローラの存在だ。

ローラは創造的で、明るく、活動的な性格をしている。

インテリアに模様を描き、ギターの練習に打ち込み、日々の生活の中で新しい試みに挑戦していく。

その行動のひとつひとつが、暮らしに小さな彩りを加え、観ているこちらまで楽しくなる。

ローラは、明るいだけでなく共感力にもあふれている。

パターソンが落ち込むと、自分のことのように心を痛め、彼が大切にしている詩や静けさを心から尊重する。

変化を求めるとはいっても、決して過剰ではない。

日常の範囲で楽しみを見つけ、身の丈に合った幸せを感じられる人なのだ。

二人は、お互いにないものを尊重し合いながら、絶妙なバランスで調和している。

その穏やかな関係が、観る者にもささやかな幸福感を伝えてくれる。

(とはいえ、もしこのバランスが崩れたらどうなるのか──そんな想像も頭をよぎる。

ローラがパターソンに、詩を外に発表することやスマートフォンを持つことを勧める場面もある。その言葉の端々には、ほんの少し現実的で野心的な一面が垣間見える。

二人が年を重ね、家族が増えたとき、そうした側面がより前に出てきて、静かな亀裂が生まれるのかもしれない……そんな想像も、この作品の余韻の一部として心に残る。)

不規則でアトランダムな出来事を描くことによって生じる現実感

一方で、この映画は、彼らを取り巻く世界そのものも、きわめて現実的な感触で描いている。

パターソンの日常と直接の関わりがない、町や人々のさまざまな出来事が、淡々と、そして不規則に挟み込まれていく。

それらはストーリーの流れとは無関係に起こり、説明もされないままに通り過ぎていく。

だが、まさにその “バラバラな出来事の連なり” こそが、私たちが生きる現実に近い。

我々の日常でも、人生の筋書きとは関係のない出来事に、日々当たり前のように出会っている。

この映画では、そうした “偶然の断片” が丁寧に描かれることで、世界が不思議なほどリアルに立ち上がってくるのだ。

パターソン夫妻の静かな暮らしの周囲で、さまざまな人が動き、言葉を交わし、時に笑い、時にすれ違う。それらの何気ない出来事のひとつひとつが、彼らの生活を包み込む “世界” を少しずつ形づくっていく。

映画を見終えるころには、その世界に自分も確かに生きていたような感覚さえ残る。

上で触れたような、

パターソンとローラそれぞれの価値観、

そして偶発的な出来事が重なり合って構築される“世界の厚み”──

それをもっとも印象的に示しているのが、

「詩を愛する少女との出会い」と「謎めいた日本人詩人との遭遇」である。

詳細は伏せるが、それぞれの場面には、新鮮な味わい深さと、偶然だからこそ生じる現実の手触りがある。

この二つの出会いを通して、映画『パターソン』という世界がやさしく息づく瞬間を、ぜひじっくりと味わってほしい。

👉『パターソン』(Amazonページ)

関連しておすすめしたい映画とゲーム

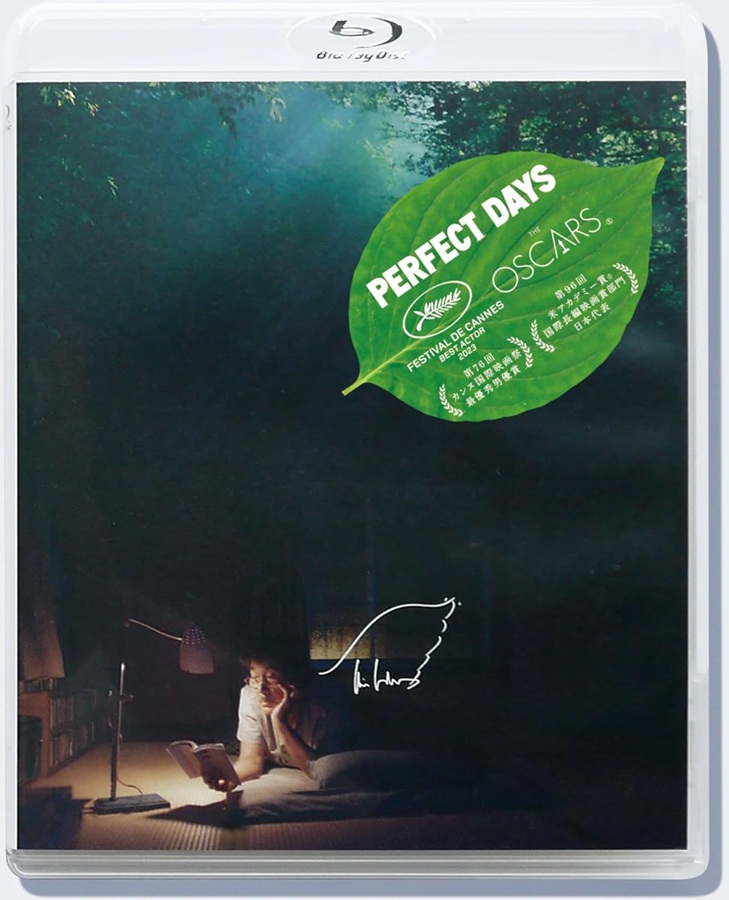

『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督 / 2023年)【映画】

この映画を好きになった方は、ヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』をぜひ観てほしい。

東京を舞台に、役所広司が演じるトイレ清掃員の日常を淡々と描いた作品だ。

彼の暮らしには特別な事件は起こらない。

それでも、ひとつひとつの動作──トイレを磨く手の動き、木漏れ日を見上げるまなざし、行きつけの店で食事をする静かな時間──が、なぜか深く心に残る。

主人公のアナログなこだわりも印象的だ。

カセットテープで音楽を聴き、フィルムカメラで光を撮り、

古本屋で見つけた小説をページの手触りごと味わう。

それらの所作が、彼の人生そのものを静かに形づくっている。

『パターソン』と同様に、何も起こらないようでいて、確かに流れていく時間の豊かさを描いた映画だ。

ただ一人の男の静かな生活を観察しているだけなのに、いつしかその世界に引き込まれ、同じリズムで呼吸している自分に気づく。

何が起こるわけでもないのに、なぜか目が離せない。

その“映画のマジック”を、ぜひじっくりと味わってほしい。

👉『PERFECT DAYS』(Amazonページ)

▶ 関連記事:カセットテープで聴く古いロック──アメリカのロードトリップへ

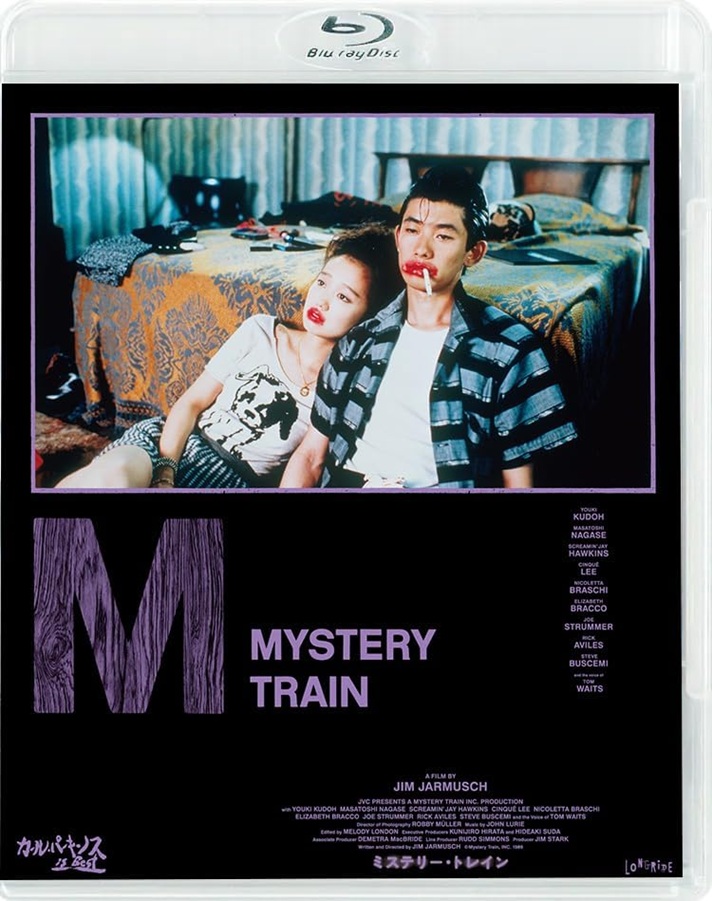

『ミステリー・トレイン』(ジム・ジャームッシュ監督 / 1989年)【映画】

『パターソン』と同じくジム・ジャームッシュ監督による『ミステリー・トレイン』も、ぜひ観てほしい。どちらの作品にも永瀬正敏が出演しており、監督らしい脱力感と詩情がゆるやかに漂っている。

登場人物やシチュエーションの異なる三つのエピソードが、メンフィスという街を舞台に、ときにすれ違い、ときに交わりながら進んでいく。

物語を語るというより、それぞれの登場人物が日常の片隅で交わす会話や、小さな出来事を淡々と見つめていく映画だ。

彼らの会話のリズムや、ふとしたハプニング、そしてメンフィスの裏通りに漂う湿った空気が、じわじわと心に沁みてくる。

何気ない時間の中に、音楽のような“間”が息づいている。

見終えたあとには、エルヴィス・プレスリーやカール・パーキンスのロカビリーを聴きたくなり、メンフィスを歩いてみたくなるはずだ。

👉『ミステリー・トレイン』(Amazonページ)

『Lake』(Whitethorn Games、Gamious / 2021年)【ゲーム】

インディーゲーム『Lake』もおすすめしたい。

40代の女性主人公が、都会からオレゴン州の小さな町へ帰郷し、郵便配達員として過ごす2週間を描く。

『パターソン』と同じく、劇的な事件は起こらない。

毎日、郵便を配りながら住民と何気ない会話を交わし、湖畔の風景の中で穏やかに時間が流れていく。

少しずつ町のゆったりとした空気に馴染み、人々との距離が近づいていく過程が心地良い。

ささやかな日常の積み重ねの中に、確かな温もりと安らぎを感じられる──

そんな “しみじみとした味わい” を、ゲームという形でも味わってほしい。

※このゲームについては、当ブログでも別記事で詳しく紹介している。

よろしければ、以下のリンクからご覧いただきたい。

『Walden, a game』(USC Game Innovation Lab / 2018年)【ゲーム】

同じくゲームでは、『Walden, a game』という小作品もおすすめしたい。

プレイヤーは、アメリカを代表する文芸作品『ウォールデン 森の生活』の著者であり、思想家でもあるヘンリー・デイヴィッド・ソローとなり、一人称視点で、美しい自然が広がる森の中で暮らす。

『パターソン』と同様に、物語は一日一日が静かに過ぎていくかたちで進行する。

森の中での小さな営みや思索の合間に、ソロー自身の言葉が画面に浮かび上がり、朗読として流れていく。

日々のシンプルな仕事や創作の時間を大切にし、

最低限のモノと素朴な生活の中に豊かさを見出していく──

『パターソン』と響き合う “静かな幸福感” を、ゲームというもう一つの体験形式で味わえる作品だ。

その他

パターソンが、古いマッチ箱や本をそっと愛でる姿や、静かに周りを観察して詩に表現していくような姿勢に、どこか昔のポストカードが好きな僕自身の気持ちが重なる。

もしこういうしみじみした感覚が好きな方は、ぜひこのブログの「古い絵はがき」の記事もご覧いただきたい。昔の絵はがき一枚一枚に刻まれた “偶然の傷” や “人の手触り” を、ゆっくりと感じてみてほしい。

コメント