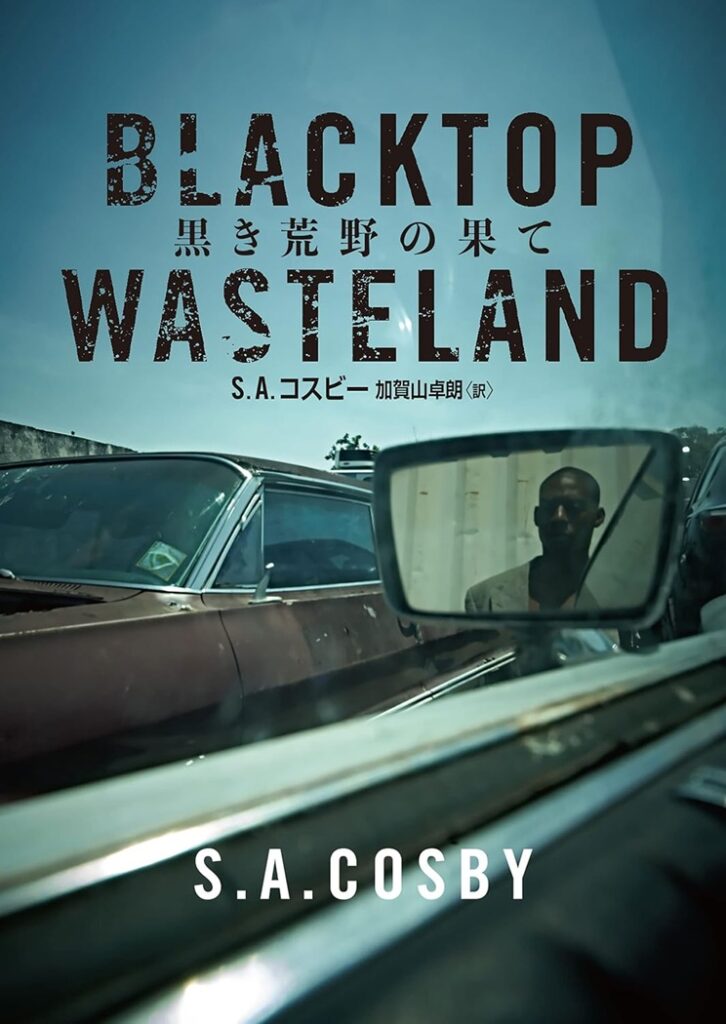

『黒き荒野の果て(Blacktop Wasteland)』(S.A. コスビー/2022年)レビュー・感想・書評

👉『黒き荒野の果て』(Amazonページ)

王道クライム小説としての『黒き荒野の果て』

アメリカを舞台にしたクライム・サスペンスや強盗ものの小説、映画、ゲームが好きな人に、ぜひおすすめしたい小説がある。

それが今回紹介する『黒き荒野の果て』(S.A. コスビー 著)だ。

銃、強盗、逃走。緻密な計画、仲間との連携、そして予期せぬトラブル──。

いわゆる「犯罪小説の定番」とされる展開をしっかりと踏襲しながら、その裏側に人間ドラマと土地の空気が静かに積み重なっていく作品である。

映画でたとえるなら、『ヒート』(1995)や『最後の追跡』(2016)のような武装強盗もの、『ザ・ドライバー』(1978)や『ドライヴ』(2011)のような逃走ドライバーを主役にしたクライム映画が好きな人には、きっとたまらない一冊だろう。

ゲーム『GTA』シリーズの空気が好きな人にも、自信を持っておすすめしたい。

主人公のボーレガードは、2012年のバージニア州に暮らす黒人の凄腕ドライバー。

かつては裏の世界で名を馳せていたが、今は自動車修理工場を営み、妻と子どもたちと共にトレーラーハウスで静かに暮らしている。犯罪からは足を洗った──はずだった。

だが、大口の整備契約を競合に奪われ、そこへ母の介護費用や子どもたちの進学にかかる支出も重なり、生活はじわじわと追い詰められていく。

そしてある日、かつての裏の仲間から「宝石強奪の仕事」の誘いが舞い込む。

迷いは抱えながらも、「家族を守るため」という理由で、彼は再び闇の世界に足を踏み入れることを決意する。

慎重に下見を重ね、チームで作戦を練り、ついに本番──だが、その現場には、一つの「誤算」が潜んでいた。

その一手が、取り返しのつかない連鎖の始まりとなっていく……。

この先の展開については詳しくは触れないが、この強盗以降が本作の真骨頂である。登場人物たちの一手一手が、物語を想像以上の方向へと押し流していく。

「おーっ! そう来るか……」という意外性が何度も待ち受けているが、それは決して“大掛かりなどんでん返し”ではない。

地続きのリアリティのなかで、感情とタイミングの“噛み合い”が生む衝撃だ。

終盤に向けて物語は一気に加速し、カーチェイスは手に汗を握り、暴力描写にもえぐみが増していく。

気づけば物語のうねりに乗せられ、最後まで一気に運ばれてしまう。

スローペースの前半にじわじわ積もる、家族と“連鎖”の物語

とはいえ、前半は比較的スローペースだ。

だがこの“静かな積み上げ”こそが、後半の緊張感を支えている。

ボーレガードの性格は、慎重で用心深く、だが車を前にすると大胆で、腕っぷしも強い。そして、今では家族思いの父親でもある。そんな彼の内面が、じわじわと描かれていく。

妻との関係、子どもたちの性格や言動、金銭的に追い詰められていく過程。

ひとつひとつが「本筋」とは無関係に見えながらも、すべてが後半の感情的な爆発の“燃料”になっていく。

なかでも大きな軸のひとつが、父との関係だ。

かつて犯罪に手を染め、密造酒の運び屋や逃走ドライバーをしていた父。

家族の前から姿を消したその父から、自分は“何か” ──抗いがたい衝動のようなもの──を受け継いでしまったのではないか──。

車を飛ばすときの興奮や、暴力に傾く衝動。その気配が、自分の子どもたちにまで受け継がれていくのではないかという恐れ。

その「連鎖の予感」は、本作を貫く大きな心理のうねりとして繰り返し描かれる。愛情と恐れが入り混じる中で、父親譲りの改造車〈ダスター〉が象徴的な存在として登場する。

さらに、施設で暮らす母の存在感も際立っている。

精神的にも肉体的にも衰えていながら、彼女は息子の感情や迷いを見透かすような勘の鋭さを持っている。

その描写には、妙に生々しい現実感がある。口の悪さや、金銭トラブルなどの現実的な問題も含めて、読む側に「家族とは何か」を静かに問いかけてくる場面でもある。

そして、相棒のいとこや叔父(フィクサー役)の存在もまた、主人公を支えたり、揺さぶったりしながら物語を彩っていく。

こうして、前半でじっくりと描かれる人間模様や土地の空気が、後半の展開に重みを与えていく。

単なる“銃と車の物語”にとどまらず、「家族を守るとは何か」「連鎖を断ち切ることはできるのか」という問いを自然に読者の中に立ち上がらせてくれる。

だからこそ、この小説は娯楽として面白いだけでなく、どこか余韻の残る読書体験として心に残る。

前半は、急がず、焦らず、しっかりと浸るように読んでほしい。

その静けさこそが、後半の衝撃と切なさを何倍にも増幅してくれるはずだ。

アメリカ南部の空気と、カー・カルチャーの息づかい

ここまで、物語の展開や人間描写について語ってきたが、本作にはもうひとつ強く印象に残る要素がある。

それは、舞台であるバージニア州──すなわち「アメリカ南部」の空気がしっかりと物語に息づいている点だ。

主人公ボーレガードが暮らす地域は、景気後退や工場の海外移転によって、かつて賑わった製造業が衰退し、廃墟となった建物が徐々に自然に呑み込まれていくような土地だ。

郵便局が配達を中止するほど治安が悪化した町の描写も含め、「取り残された南部」のリアルな風景が随所に描かれる。

そうした風土の中に根を張るように、南部特有のカー・カルチャーも物語に溶け込んでいる。

NASCAR(ナスカー)、ストリートレース、密造酒、改造車文化、そしてTVドラマ『爆発!デューク』(The Dukes of Hazzard)──いずれもこの土地ならではの文化的コードだ。

アメリカには地域ごとにさまざまな車文化があるが、ストックカー・レースや改造車を軸とするカルチャーは、とりわけ南部に深く根づいている。

自動車レースNASCAR も、南部のムーンシャイナー(密造酒業者)たちが警察から逃げるために車を改造したことに端を発する文化だと言われている。

僕自身、アメリカ南部で開催されたレーシングカー/カスタム車向けのビジネス展示会を訪れた経験があるが、レースパーツやチューンアップ用品で巨大なホールが埋め尽くされている光景には圧倒された。

『黒き荒野の果て』にも、そうした文化の“手触り”が静かに息づいている。

ただ車が登場するのではなく、土地が育んだカー・カルチャーの気配が、物語を裏側からしっかりと支えているのだ。

黒人ドライバーが立つ、もうひとつの風景

そして本作で特筆すべきは、その南部カー・カルチャーのど真ん中に、黒人のドライバーが主人公として立っているという点だ。

この設定を初めて知ったとき、正直に言えば少し意外だった。

NASCAR やストックカー文化、改造車や密造酒というモチーフは、一般的には“白人の南部文化”として語られがちだからだ。

けれど(僕自身この分野に詳しいわけではないが)、いくつか一般的な資料をあたってみると、ムーンシャインや密造酒の世界には黒人が関わった事例も報告されているし、ストックカーやNASCARの歴史には、ウェンデル・スコットのような黒人ドライバーの名も記録されている。

つまり本作は、そうした“これまであまり語られてこなかった側面”を、地に足のついたフィクションとしてそっと照らし出している物語とも言えそうだ。

この点は、近年のポップカルチャーにおける「黒人カウボーイ」や「黒人カントリー」再評価の流れとも響き合っている。

たとえば、Lil Nas X の “Old Town Road”、Beyoncé の『Cowboy Carter』、映画『コンクリート・カウボーイ: 本当の僕は(Concrete Cowboy)』などが象徴的だ。

いずれも「白人のもの」として語られてきたアメリカン・アイコンに、黒人の関わりを掘り起こす試みとして受け止められている。

『黒き荒野の果て』もまた、そうした文脈の中に静かに並び立つ物語といえるのかもしれない。

改造車に乗り、家族を想い、過去と向き合いながら走る黒人のドライバー──この作品が示すその姿には、ただのアクション小説以上の、文化的な含みが確かにある。

👉『黒き荒野の果て』(Amazonページ)

コメント