- ざらついた音に包まれて──カセットとアメリカの古い音楽が誘う静かな旅

- カセットが似合う、アメリカの音楽たち

- Creedence Clearwater Revival 『Chronicle: The 20 Greatest Hits』(1976)

- The Doors 『L.A. Woman』(1971)

- Steppenwolf 『16 Greatest Hits』(1973)

- Otis Redding & Carla Thomas 『King & Queen』(1967)

- Elvis Presley 『Elvis Presley』(1956)

- John Lee Hooker 『The Hook: 20 Years of Hits & Hot Boogie』(1989)

- Neil Young 『After the Gold Rush』(1970)

- Neil Young & Crazy Horse 『Barn』(2021)

- Little Feat 『Sailin’ Shoes』(1972)

- Aretha Franklin 『The Best of Aretha Franklin』(1984)

- Waylon Jennings 『Greatest Hits』(1979)

- Charley Crockett 『Lonesome Drifter』(2025)

- The Allman Brothers Band 『The Best of The Allman Brothers Band』(1980)

- Sam & Dave 『The Best of Sam & Dave』(1969)

- Bob Dylan 『Slow Train Coming』(1979)

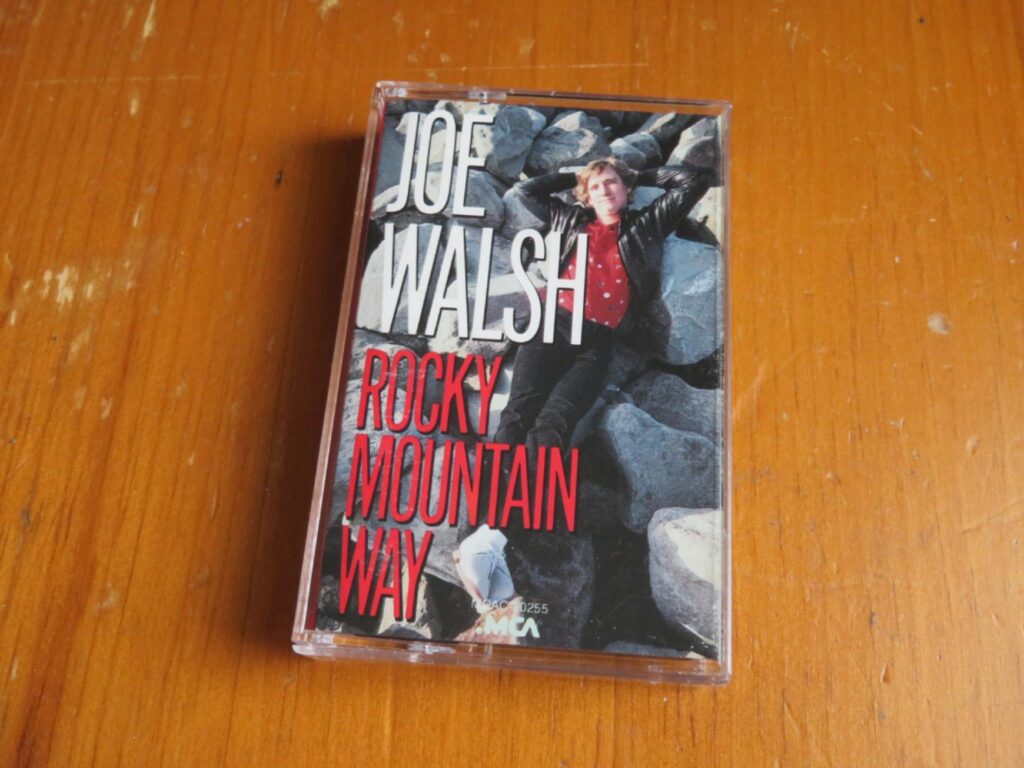

- Joe Walsh 『Rocky Mountain Way』(1985)

- Molly Hatchet 『Flirtin’ with Disaster』(1979)

- ZZ Top 『Eliminator』(1983)

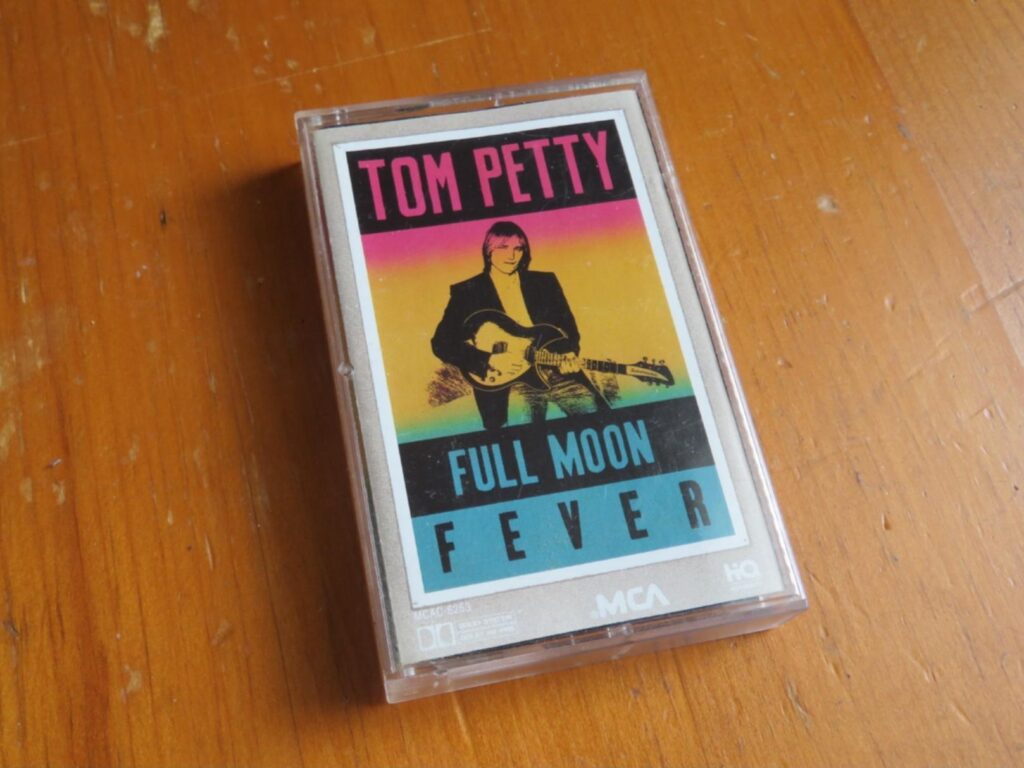

- Tom Petty 『Full Moon Fever』(1989)

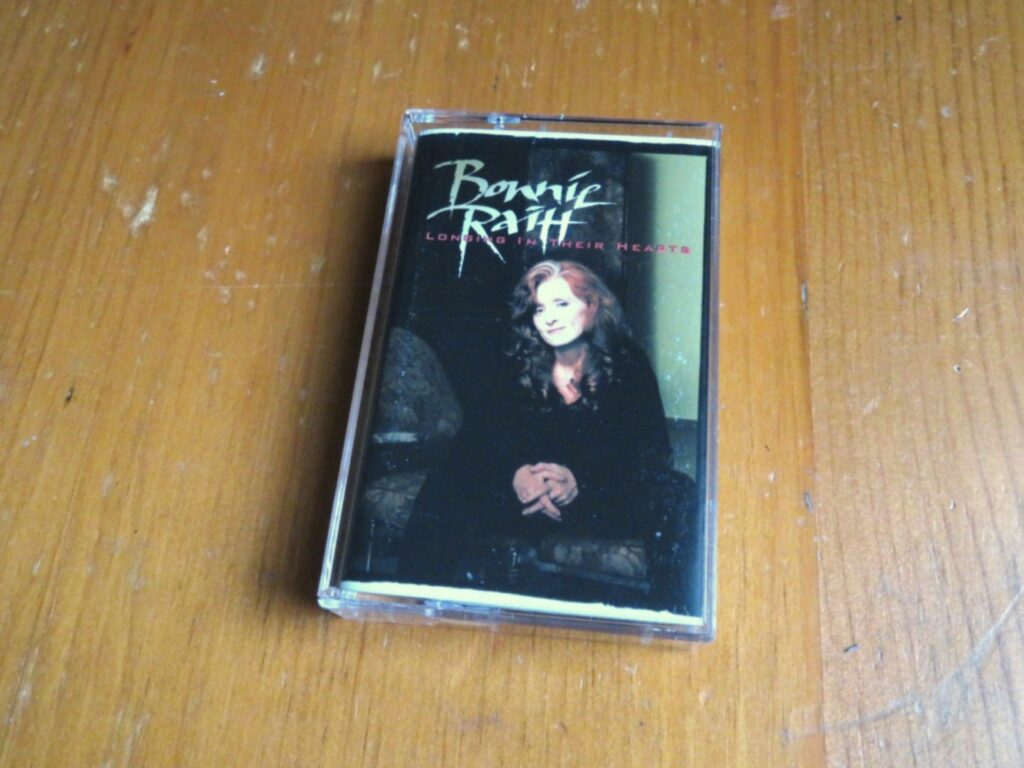

- Bonnie Raitt 『Longing in Their Hearts』(1994)

- John Fogerty 『Centerfield』(1985)

- Bruce Springsteen 『Born in the U.S.A.』(1984)

- The Georgia Satellites 『Georgia Satellites』(1986)

- The Rolling Stones 『Sticky Fingers』(1971)

- Keith Richards 『Talk Is Cheap』(1988)

- カセットが似合う、アメリカの音楽たち

ざらついた音に包まれて──カセットとアメリカの古い音楽が誘う静かな旅

エンジンの鼓動とギターのリフが重なる。古いロックを聴きながら、アメリカ西部の一本道をひた走る。(撮影:筆者)

カセットが似合う、アメリカの音楽たち

アメリカの古い音楽を、カセットテープで聴くのが大好きだ。

泥臭いロックやソウル、ブルースやカントリーが、カセットテープの古ぼけた佇まいによく似あう。

3分ロックのシンプルさが、手のひらサイズの軽い感触と重なり合い、人間臭いソウルやブルースの声が、ざらついた音質の中に深く響く。

アメリカのロックやブルースには、どこか“余白”と“解放感”がある。

きっちり決めすぎないラフさと力強さが、カセットのアナログなざらつきと重なって、ぐっとアメリカらしい風通しのよさを生み出してくれる。

そしてカセットテープといえば、ロードトリップだ。

地平線まで続く荒野のハイウェイ、砂ぼこりの舞う田舎道。

道路わきのモーテルやダイナーを横目に、ダッシュボードの上に無造作に置いたカセットをガチャッと差し込む──

そんなアメリカの光景を思い浮かべながら、カセットテープの手触り感を味わいたい。

掌に入る大好きなアルバムを、そっと眺める。

プラスチックケースをパカッと開け、ガチャリと差し込む。

不便だがほっこりする、カセットテープの感触が新鮮に感じる瞬間だ。

ここでは、個人的に大好きなアルバムを、カセットの写真とともに紹介していきたい。

60年代から80年代のアメリカのロックを中心に、ソウル、ブルース、カントリーも取り上げていく。

そして、ときには50年代の原点や、近年の作品、さらにはアメリカ以外のアーティストのアルバムも登場する。

時代も場所も少しずつ違うけれど、共通しているのは3つ。

「アメリカの田舎道をロードトリップ中に聴きたくなる音楽」であること。

「カセットの感触や、アナログな音に似合う、シンプルで人間臭いアルバム」であること。

そして何より、「何度聴いても飽きない、大好きな一枚」であること。

今回紹介するのは、僕自身の主観をたっぷり込めたセレクションだが、どれも客観的にも高く評価されてきた作品ばかりだ。

「アメリカの旅情」と「カセットの手触り感」を感じながら、ゆったりと楽しんでもらえたらうれしい。

なお、それぞれのアルバムのAmazonリンクも添えたが、カセットはなかなか手に入りにくい。

そのため、リンク先ではひとまずCD版を紹介しているが、もしそこで中古カセットを見つけたら、ぜひ手に取ってみてほしい。

あるいは、いつかアメリカを旅する機会があれば、ロードサイドのレコード店やアンティークショップを巡って、カセットを探してみてほしい。最高に楽しい時間になるだろう。

* * *

※文中の曲名リンクは、すべてYouTube公式チャンネルのもの。

音を聴きながら、ゆっくりとページをめくるように読んでほしい。

Creedence Clearwater Revival 『Chronicle: The 20 Greatest Hits』(1976)

Creedence Clearwater Revival 『Chronicle: The 20 Greatest Hits』(1976)

クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル(CCR)の魅力は、とにかく直感的なところ。聴いた瞬間に体が動き、口ずさみたくなる。

難しい理屈なんていらない。力強いジョン・フォガティのボーカルと、メロディアスで歌うようなギターが全身を突き動かす。

「Bad Moon Rising」や「Lodi」を皮切りに、どの曲もご機嫌で力強く、そして妙に心に残る。シンプルなのに、何度でも聴きたくなる。

このベスト盤には、そんな代表曲がずらりと並ぶ。

演奏に余白が感じられ、風が通り抜けるような開放感がある。南部の湿り気と西部の乾いた空気が同居する、まさに “アメリカの音” だ。

ロードトリップの最初に持っていくべきカセット。

昼間の青空の下、アメ車でハイウェイを走りながら聴けば、これ以上ない旅の相棒になるだろう。

🎧 作品情報

Creedence Clearwater Revival 『Chronicle: The 20 Greatest Hits』(1976)

👉 Amazonページはこちら

The Doors 『L.A. Woman』(1971)

The Doors 『L.A. Woman』(1971)

疾走感のある冒頭2曲がアメリカでのドライブ感をかきたてる。

アルバムは、タイトなリズムが印象的な「The Changeling」で幕を開け、都会を疾走するような「L.A. Woman」、そして砂漠に雨が降る中を走るような「Riders on the Storm」へとつながっていく。このアルバム構成もすばらしい。

アルバム全体として、アメリカ内陸部の乾いた雰囲気を感じる一方、ダークなムードと深い抒情をたたえた世界観にも浸れる。

とにもかくにも、存在感のある乾いたドラムのサウンドがたまらなく心地良い。

そして、迫力と哀愁のボーカル、物語を語っているかのようなギターやキーボード、メロディアスなベースと、どれもがシンプルで聴きごたえがある。

それぞれが独立していながら、絶妙に成り立つ会話感が心地良い。

カセットテープで聴くこのアルバムは、どこか埃っぽくざらついた質感が音の余白を強調してくれる。

🎧 作品情報

The Doors 『L.A. Woman』(1971)

👉 Amazonページはこちら

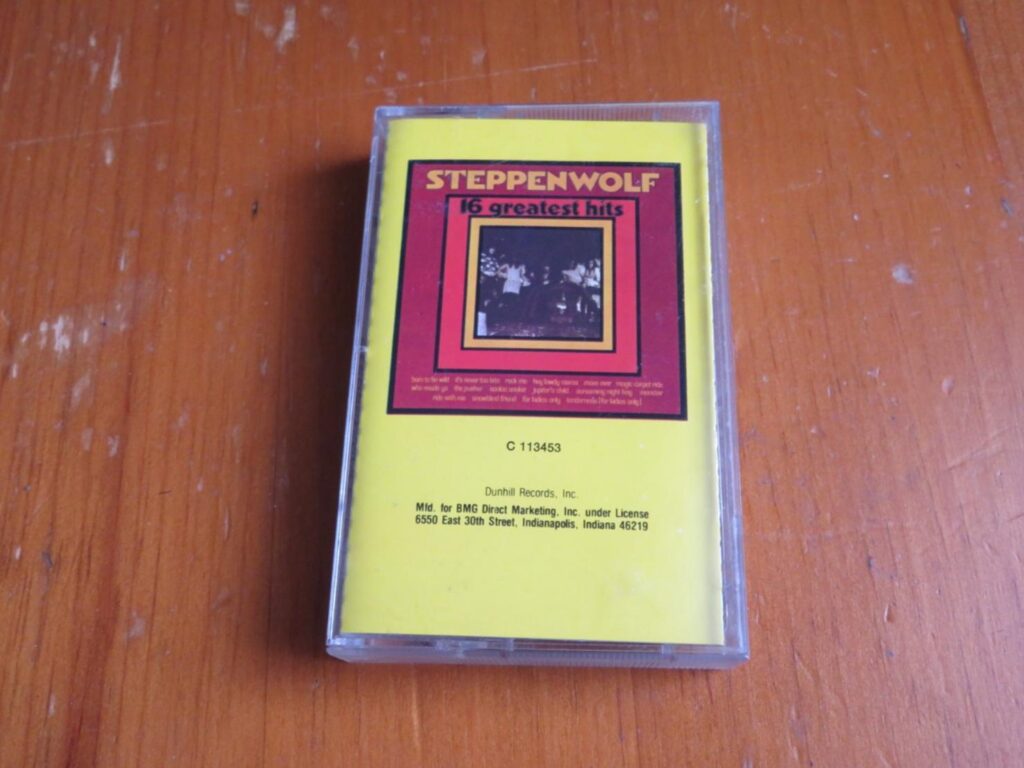

Steppenwolf 『16 Greatest Hits』(1973)

Steppenwolf 『16 Greatest Hits』(1973)

映画『イージー・ライダー』の挿入歌としても有名な代表曲「Born to Be Wild」で幕を開け、一気に盛り上がる。

ブルースロック、サイケデリック、ハードロックの要素が入り混じり、荒野のハイウェイをぶっ飛ばす感じがまさにアメリカ的。アメリカのロックのワイルドさ、自由さを体現している楽曲群だ。

とはいえ、ノリの良さだけではない。

アルバム全体に、ロードサイドの埃っぽい倦怠感や、タバコの煙が停滞する車内が思い浮かぶような “陰りのある旅情” も漂っている。

ぶっきらぼうで力強いボーカルと生々しい音色のギター──粗削りで無骨で乾いたサウンドのなかに、じわりと漂うサイケと虚無がカセットテープから匂い立つ。

アメリカでのロードトリップに必須の一本。

🎧 作品情報

Steppenwolf 『16 Greatest Hits』(1973)

👉 Amazonページはこちら

Otis Redding & Carla Thomas 『King & Queen』(1967)

Otis Redding & Carla Thomas 『King & Queen』(1967)

Eddie FloydとSteve Cropperの「Knock on Wood」で元気よく始まる一本。

メロディやノリの良さ、歌のうまさといった “わかりやすい魅力” と、じわりとにじみ出る “奥深さ” ──その両輪を同じ熱量で味わえるのがオーティス・レディングだ。

ただ、このアルバムでは──もちろん楽曲の完成度も高いのだが──後者の “奥深さ” がより前面に出ている。

Carlaの声によって増幅された二人の「味わい成分」が、まるでゆっくりと熟成されたソウルフードのように濃厚に滲み出ているのだ。

食事で例えるなら、派手な調味料ではなく、ダシや素材のうまみそのものをじっくり味わうようなアルバム。

そのため、最初の一聴では少し地味に感じるかもしれない。オーティスの “歌のうまさ” がストレートに伝わる曲も少ない。

けれど、一度ハマると何周しても飽きがこない。二人の声の質感と、歌い回しからにじむ “人肌の温度” が、聴くほどに心に染みてくる。

アメリカ南部──ディープサウスの赤土の道を、午後のぬるい空気の中、小さな町のダイナーへ向かって走っているとき。そんな情景にぴったり寄り添う一枚だ。

このカセットテープを手にしているだけで、ちょっとした幸せを感じる。聴き飽きることがないから、何度でもテープを裏返しては再生してしまうのだ。

🎧 作品情報

Otis Redding & Carla Thomas 『King & Queen』(1967)

👉 Amazonページはこちら

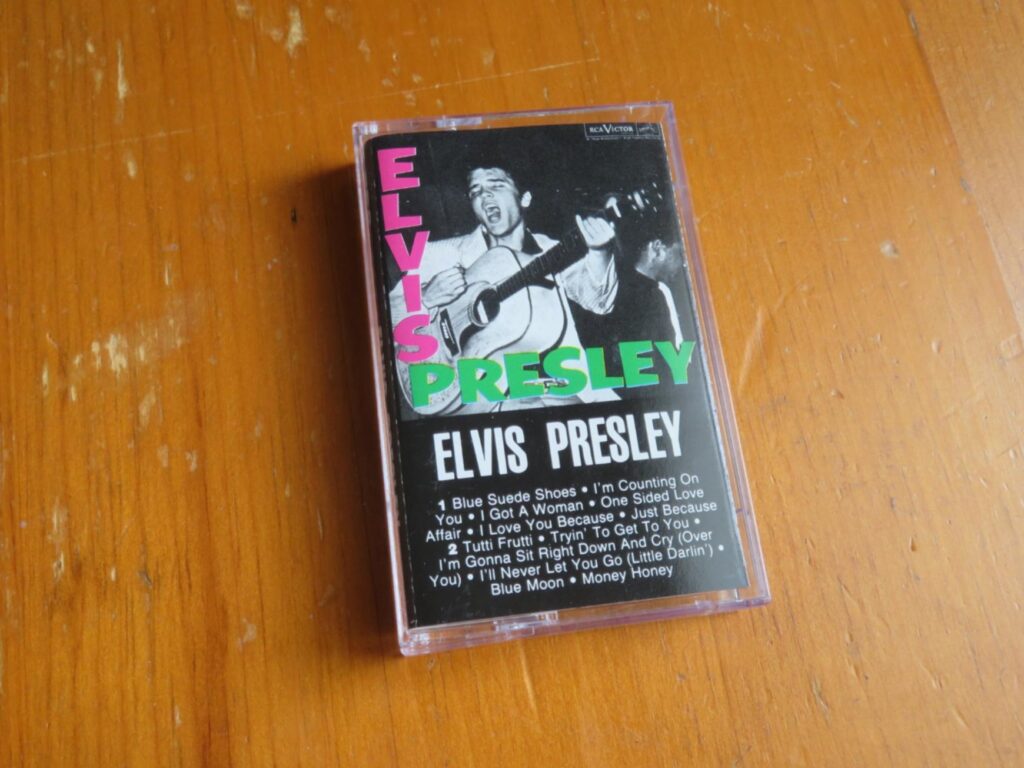

Elvis Presley 『Elvis Presley』(1956)

Elvis Presley 『Elvis Presley』(1956)

エルヴィスのファーストアルバム。頬ずりしたくなるほど、大好きな一枚だ。

このカセットテープを中古レコード屋で見つけたときは、思わず声が出そうになった。

エルヴィスの、短くシンプルで軽やかな曲調が、カセットテープというフォーマットに驚くほどよく馴染んでいる。

エルヴィスについては、誰もが名前を知っているが、意外と “じっくり聴いたことがない” という人も多いのではないだろうか。

そういう方には、「歴史上の大スター」というイメージや先入観をいったん忘れて、ただ純粋に──声と楽曲の魅力を味わってほしい。

彼の声には、不思議な深みがある。

低く厚みのある声でありながら、どこか軽やかで、手のひらでしなやかな布を撫でているような “やわらかなざらつき” がある。シンプルに、聴き心地が良いのだ。

たとえば「I Love You Because」という穏やかなバラード。

声の質感はあっさりと澄んでいながら、ほんのりハスキーな響きがあり、メロディをなぞるように優しく寄り添う。

気づけば何度でも再生してしまう──そんな耳に心地よい曲だ。

エルヴィスは、アメリカを代表する歌手であると同時に、南部そのものを象徴する存在でもある。ブルース、カントリー、R&B、ゴスペル──アメリカ南部の音楽の血脈が、彼というプリズムを通して世界に放たれた。

その奇跡的な広がりを思うたび、胸を打たれる。

カセットで聴くと、初期ロカビリーの跳ね感に“磁気の丸み”が混ざって、音が肌に近づく。

ノリの良い曲の小気味よさと、バラードの温かな感傷。そのどちらも味わいながら、アメリカをロードトリップしてほしい。

🎧 作品情報

Elvis Presley 『Elvis Presley』(1956)

👉 Amazonページはこちら

John Lee Hooker 『The Hook: 20 Years of Hits & Hot Boogie』(1989)

John Lee Hooker 『The Hook: 20 Years of Hits & Hot Boogie』(1989)

ブルース/ブギの巨匠、ジョン・リー・フッカー。

このアルバムは、彼が築き上げた20年のキャリアを総括するような一枚で、骨太なリズムと渋いグルーヴが全編を貫いている。

彼が声を発するたび、それはまるで楽器の一部のように曲に溶け込み、自然に意味を帯びる。

どの一声も渋く、味わい深く、音楽の中に “最初からそこにあった” ようにフィットしている。

借り物のような違和感がまったくなく、ボーカルとギターが “あるべき場所” にぴたりと収まっていく。まさに職人芸の極致だ。

どの曲もとにかくシンプルで、独特の “タメ” が効いたゆったりとしたノリがある。

ザクザクと刻むギターのグルーヴも相まって、その心地よさは中毒的だ。

何度聴いても飽きない、というより──聴けば聴くほど深みが増していく。

たとえば「Mama You Got A Daughter」や「Nightmare」。

どちらも、ただのリズムの繰り返しに聞こえて、実は “時間の流れそのもの” を音にしている。

いつまでも聴いていたくなる、底なしの魅力がある。

ドラムスの丸みを帯びたもっさりとした音も最高だ。

カセットテープの温かいレンジと相性抜群で、録音のざらつきが逆に音の“生命力”を引き出している。

アメリカ南部の泥臭い田舎道や、どこか退屈で愛おしいスモールタウンをドライブするときに、これ以上の音楽はない。

というか──このカセットテープを真に味わうために、南部へドライブに出かけるべきなのだ。

🎧 作品情報

John Lee Hooker 『The Hook: 20 Years of Hits & Hot Boogie』(1989)

※上記が見当たらなかったため、以下は『The Very Best Of John Lee Hooker』のリンク

👉 Amazonページはこちら

Neil Young 『After the Gold Rush』(1970)

Neil Young 『After the Gold Rush』(1970)

飛びぬけて美しいメロディと深い味わいが、身体の芯まで染みわたる名盤。

どの曲にも “音楽を聴く幸せ” がしみじみと宿っている。

とりわけ、冒頭の2曲「Tell Me Why」と「After the Gold Rush」は、アルバムのやさしい導入として胸に響く。

メロディアスといっても、ただのポップス的な明るさではない。

そこには旅情のようなノスタルジーと、胸の奥をくすぐるような趣がある。

一方で、「Southern Man」のように、ロックのざらついた力強さが全体を引き締める。

静けさと荒々しさ、その両方が絶妙なバランスで共存しているのだ。

全体を包むのは、ささやかであたたかい手触り。

その感触が、どうしてもカセットテープで聴きたくなる。

アナログの柔らかな質感が、アルバムの持つ素朴な輝きをより引き立ててくれる。

ニール・ヤングの声は、細く繊細でありながら、内側に確かな芯を秘めている。

聴き込むほどに “静かな強さ” がにじみ出てくる。

昼間の緑豊かな農村や、夕暮れのスモールタウンをゆっくりドライブしているとき。

あるいはアンティーク屋の前で車を停め、風の音に耳を澄ますような瞬間に、静かに流していたいアルバムだ。

🎧 作品情報

Neil Young 『After the Gold Rush』(1970)

👉 Amazonページはこちら

Neil Young & Crazy Horse 『Barn』(2021)

Neil Young & Crazy Horse 『Barn』(2021)

ニール・ヤングは、近年の作品でも変わらず “生の音” にこだわり続けている。

古い納屋で一発録りされたこのアルバム『Barn』を、カセットテープでも見つけたときには即購入した。

まるでその納屋の空気ごと録音したような、ざらついた温もりがカセットの中に息づいている。

緩やかで円熟した味わいの極致。

歌もギターもハーモニカもピアノも──どれもが素朴で、土の匂いがするような趣を持っている。

アコースティックとエレクトリックが自然に溶け合うサウンドは、荒削りでいながら不思議と心地よい。

でこぼこの茶器や錆びた看板のような、時間を経たものだけが持つ “美しさ” を愛する人におすすめしたいアルバムだ。

とはいえ、単に渋いだけではない。

旅情漂うメロディの美しさ、ゆるやかなノリの良さ、そして時にロックの炎を感じさせる瞬間──そのすべてが心を掴む。

特に、8分に及ぶ「Welcome Back」は圧巻。

哀愁を帯びたギターがゆっくりと空間を満たし、気づけば深いトランスのような心地に誘われる。

アメリカやカナダのロードトリップにぴったりの一枚。

農村地帯の道をゆっくりと走りながら、遠くの山並みを眺めるような時間に静かに流したい。

🎧 作品情報

Neil Young & Crazy Horse 『Barn』(2021)

👉 Amazonページはこちら

ギターの余韻が、空に溶けていく──こんな道にこそ、古いロックがよく似合う。(撮影:筆者)

Little Feat 『Sailin’ Shoes』(1972)

Little Feat 『Sailin’ Shoes』(1972)

リトル・フィートの『Sailin’ Shoes』は、ゆるやかな風と熱気が混ざり合うようなアルバムだ。

「Willin’」のようなゆったりとしたバラード調から、余白の美しいスローブルース「A Apolitical Blues」まで、緩急のある構成が心地よい。開かれた音のなかに、どこか南部の空気を感じさせる湿り気が漂っている。

一方で、ラグタイム風のピアノの響きが印象的な曲や、力強いドラムが暴れる曲(「Teenage Nervous Breakdown」や「Texas Rose Cafe」)もあり、静と動のバランスが絶妙にとれている。

どの曲も、それぞれのテンポの中で “緩い力強さ” を持ち、聴く者を自然に揺らしていく。

ミッドテンポやスローテンポの余白が生む湿った暖かさは、まるで南部の夏の午後のよう。湿気の高い田舎町をドライブしながら聴けば、これほど似合う音楽はない。

アルバムを聴くと、曲に浸るレベルを超えて、アメリカ南部への旅に出たくなる。それくらい、芯の強さと深みが感じられ、何度でも聴き返したくなるアルバムなのだ。

🎧 作品情報

Little Feat 『Sailin’ Shoes』(1972)

👉 Amazonページはこちら

Aretha Franklin 『The Best of Aretha Franklin』(1984)

Aretha Franklin 『The Best of Aretha Franklin』(1984)

アレサ・フランクリンの『The Best of Aretha Franklin』は、ソウルという音楽の豊かさをそのまま体現したようなアルバムだ。代表曲「Respect」はもちろん、彼女の伸びやかで力強い声がすべての曲を引っ張っていく。

アップテンポの曲ではノリの良さと明るいエネルギーが全開になり、南部メンフィスの風がファンキーなリズムにのって吹き抜ける。スローなナンバーでは、ハスキーでしっとりとした声が温度を帯び、聴く者の胸に直接届くようだ。

華やかさと落ち着き、力強さと繊細さが絶妙なバランスで並んでいる。

何より圧倒されるのは、歌唱の「自由自在に飛び回るコントロール感」だ。まるで空を高く舞う鳥のように、どこまでも自然に、どこまでも自在に声が駆けていく。

「うまく歌おう」という意識など微塵も感じさせない。歌そのものが体に宿っている。感情と声が完全に一体となり、瞬間ごとに新しい景色を描いていく。その本能的な自由さが、聴く者の心を震わせる。

全体に漂う明るさとエネルギーが、昼間のスモールタウンや中規模の町でのドライブにぴったりだ。軽く眠気を覚ますような爽快さと、活気づけるような温度を併せ持つ、まさに“昼の相棒”と呼びたくなる一枚。

アレサの声は、整いすぎたデジタルよりも、少し曇ったアナログの空気の中でこそ輝く。カセットで聴くと、彼女の声が「音」ではなく「息」として届く──そんな感覚になる。

🎧 作品情報

Aretha Franklin 『The Best of Aretha Franklin』(1984)

👉 Amazonページはこちら

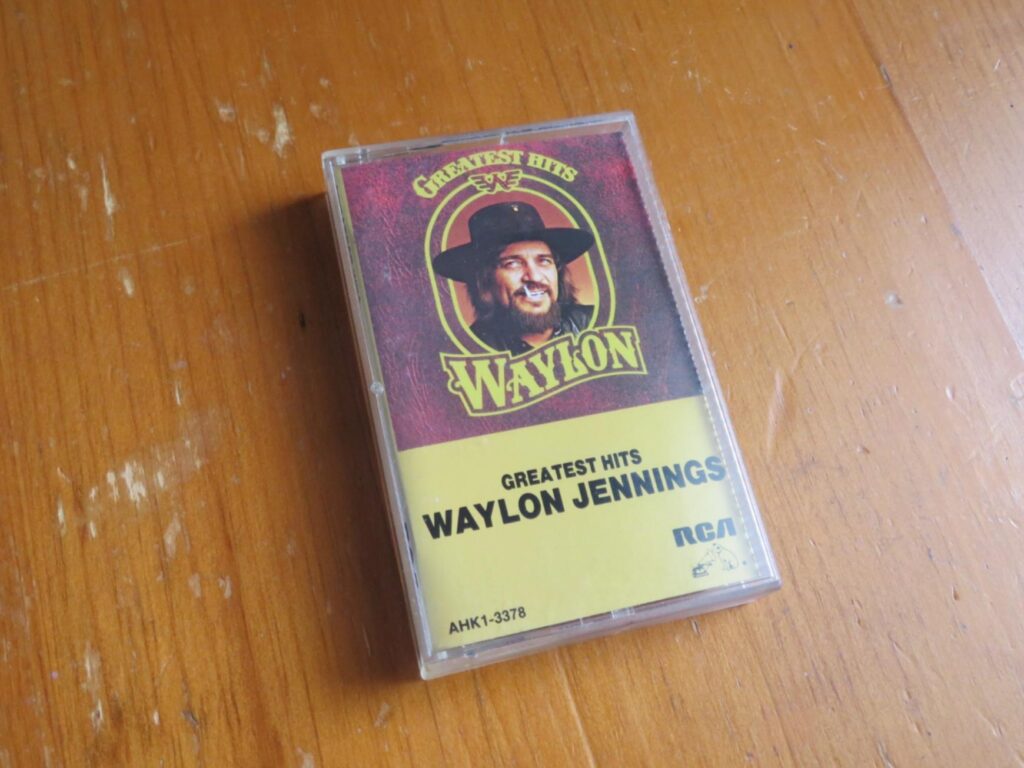

Waylon Jennings 『Greatest Hits』(1979)

Waylon Jennings 『Greatest Hits』(1979)

アウトローカントリーの精神をそのまま刻み込んだ、ウェイロン・ジェニングスの代表作。70年代アメリカの風を閉じ込めたような、重心の低いサウンドと深い渋みが息づいている。

まずはアルバムの最後を飾る「Are You Sure Hank Done It This Way」を聴いてほしい。

ノリが良くて体が揺れるというよりも、ズンズンと一歩一歩踏みしめて進むような静かな推進力のあるリズムが、じわじわと心を支配していく。

その乾いた音は、ゲーム『GTAV』のトレイラーやラジオからも聴こえていた。

プレイヤーが広大なアメリカ西部をドライブするとき、Waylonの声がふっと入り込み、ゲームの風景と現実のアメリカの空気をつなぐ。

その確かな足取りに寄り添うように、メロディは明るさと哀愁をないまぜにしながら、掴みどころのないまま地平線の向こうへと漂っていく。

日本の多くの曲がサビで感情を開放し、最後にきれいに締めくくるとすれば、ウェイロンの音楽は、リズムもメロディもどこまでも続いていく。

延々と続く旅を歩き続けるような感覚──それがこのアルバムの中毒性であり、聴く者を “終わらないロードトリップ” へと誘う。

低く抑えた声には、郷愁と力強さ、そしてわずかな反骨の気配が宿っている。

自由や孤独、愛や旅といったテーマが、飾らない語り口で淡々と流れ、その芯の強さが、アメリカの大地を吹き抜ける乾いた風とともに響いてくる。

このアルバムをカセットで聴けば、その魅力はいっそう際立つ。少し曇ったアナログの音が、ウェイロンの声の温度と溶け合い、どこまでも続く荒野のドライブを静かに照らしてくれる。

🎧 作品情報

Waylon Jennings 『Greatest Hits』(1979)

👉 Amazonページはこちら

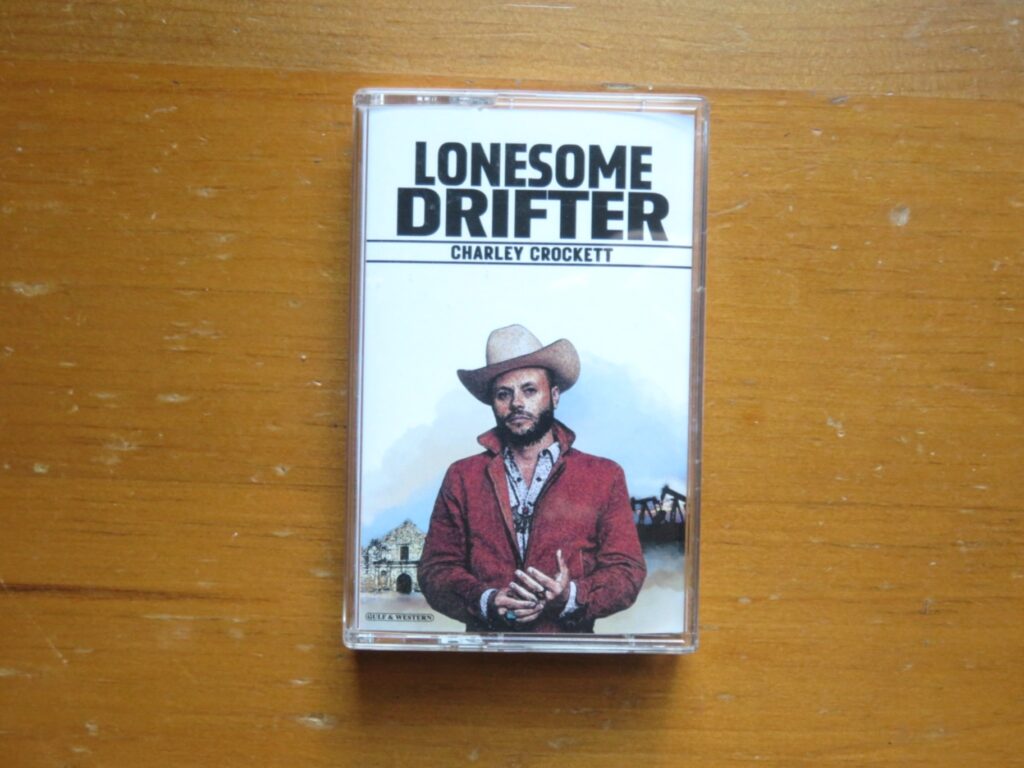

Charley Crockett 『Lonesome Drifter』(2025)

Charley Crockett 『Lonesome Drifter』(2025)

テキサス出身のシンガーソングライター、チャーリー・クロケット。

ブルース、ホンキートンク、カントリー、ソウル──南部の音を血肉に変え、現代に “古き良きアメリカ” を蘇らせる旅人だ。

ストリートで歌いながら各地を渡り歩いてきた放浪の人生が、「Lonesome Drifter」というタイトルトラックにそのまま刻まれている。

クロケットの音楽は、カントリーという枠の内側にも外側にも立っている。

伝統的な南部のルーツ・ミュージックを軸にしながら、ジャンルの境界を軽やかにまたぐ。

だからこそ、近年の主流カントリーが洗練された大音量のサウンドへと向かう中で、彼の音はあくまで素朴で、ざらついた手触りを失わない。

小さなスタジオで鳴らしたような温度感と、ほんのりと滲むノイズが、むしろ心地よい。その “人の手の跡” が感じられる音こそが、彼の魅力だ。

アルバム全体を包むのは、黄昏のアメリカの空気。

哀愁を帯びたメロディと低く渋い声が、テキサスやルイジアナの小さな町を古いアメ車で走るような情景を描く。

派手さや技巧ではなく、人生の埃と旅の匂いがそのまま響く音だ。

リズムは穏やかで、どの曲も“歩くテンポ”を保っている。

ブルースの湿り気とカントリーの乾いた風が交わり、過去と現在の境界が曖昧になるような温度感が漂う。

アナログのやわらかく霞んだトーンが、クロケットの声にぴたりと寄り添う。

カセットで聴けば、黄昏の風景がいっそう深く心に染みてくる。

🎧 作品情報

Charley Crockett 『Lonesome Drifter』(2025)

👉 Amazonページはこちら

The Allman Brothers Band 『The Best of The Allman Brothers Band』(1980)

The Allman Brothers Band 『The Best of The Allman Brothers Band』(1980)

ロックを聴く耳には“土臭く”、ブルースを聴く耳には“軽やか”。

The Allman Brothers Bandの音は、そのちょうど中間にある。

つるっとした引っかかりのない滑らかなフュージョン調の曲もあれば、その対極として、ざらついた質感を持つ渋いブルースが息づく。

土の香りをまといながらも、どこか乾いた風が吹き抜けるような──

彼らの音楽は、黒人ブルースにも白人ロックにもなりきらない、“南部音楽の境界線”そのものだ。

ギターは空を舞うように自由に旋律を描き、南部の乾いた風とともに音が流れていく。

二本のギターが会話するように絡み合い、ときに滑らかに、ときに泥臭く、音を押し出していく。

どの曲にも共通しているのは、アメリカの広大な地平を思わせる伸びやかさだ。

それは、ロードトリップの最中に感じる “終わりのない旅のリズム” に似ている。

カセットで聴くと、このバンドの音に「距離」が生まれる。

完璧な輪郭ではなく、ほんの少し遠くから風に乗って届くような音。

その微妙な空気の揺らぎが、彼らの音楽に宿る “南部の旅情” をいっそう深めてくれる。

舗装されすぎない音の手触り──それこそが、このバンドに最も似合う質感だ。

まずは代表曲「Ramblin’ Man」を聴いてほしい。

軽快なリズムに乗って、旅の途中を走るハイウェイの情景が浮かぶ。

明るさと哀愁をないまぜにしたメロディが、このバンドの魅力をまっすぐに伝えている。

🎧 作品情報

The Allman Brothers Band 『The Best of The Allman Brothers Band』(1980)

※上記が見当たらなかったため、以下は『20th Century Masters』のリンク

👉 Amazonページはこちら

Sam & Dave 『The Best of Sam & Dave』(1969)

Sam & Dave 『The Best of Sam & Dave』(1969)

ソウルデュオ、サム&デイヴ。

二人の高音域で明るく伸びやかな声、張りのあるシャウト、そして息ぴったりの掛け合い。

そのどれもが生命力に満ちていて、聴くだけで体が動き出す。

彼らの曲には、南部の陽射しのような明るさと、ステージの熱気のような勢いがある。

しかし、ただ “ノリが良い” だけではない。

よく聴くと、曲には明確な起承転結がない。

どこで盛り上がり、どこで終わるのか分からないまま、感情のうねりがそのまま続いていく。

その “終わらないグルーヴ” の中で、楽しさと哀しさが同時に漂う。

まるで火を落としたあともなお、鉄板の奥でじんわり熱が残っているような余韻があり、聴くほどにその熱が静かに増していくのだ。

そして、二人の声のぶつかり合いにも人間的な温度がある。

押し合い、譲り合い、支え合う──まるで魂のキャッチボール。

その自然な呼吸感が、音楽を超えた“生きた会話”のように響く。

ミディアムやスローな曲でも、声は明るくシャキッとしていて、聴いていると気持ちが前へと押し出される。

硬い箱をコツコツと叩くようなドラムの音色も味わい深く、カセットで聴くとそのざらりとした質感が心地よく耳に残る。

このアルバムは、アメリカ南部を陽気に駆け巡るドライブのBGMにぴったりだ。

途中で止まらない、終わらない、熱の続くソウル──

その“人間のうねり”を、アナログの温度の中で味わってほしい。

――代表曲:「Soul Man」

🎧 作品情報

Sam & Dave 『The Best of Sam & Dave』(1969)

👉 Amazonページはこちら

Bob Dylan 『Slow Train Coming』(1979)

Bob Dylan 『Slow Train Coming』(1979)

アメリカでボブ・ディランのライブを観たとき、何よりも印象に残ったのは、ぶっきらぼうでありながら、全身を貫くような力強い声だった。

その独特の低音シャウトのような歌声が、数日経っても体に残っていた。

このアルバムを聴いていると、その声の魅力がじわじわと蓄積されていく。

淡々と語るようでいて、一音一音に小さな爆発がある。

静かな語り口の中に、アタック感とささやかなシャウトが入り混じり、言葉そのものが音になって押し寄せてくる。

派手さはないのに、静かで深い迫力がある。

『Slow Train Coming』は、ディランが“信仰”というテーマに傾いた時期の作品だが、

説教のような重さではなく、地に足のついた力強さが漂う。

バックを務めたマッスル・ショールズのミュージシャンたちの演奏も、土の匂いを感じさせる温かみとグルーヴに満ちている。

どの曲にも、沈黙の中に熱を秘めた“ゆるぎないリズム”が流れている。

アルバム全体は、まさに静かに燃える大人のロック。

「Gotta Serve Somebody」や「Slow Train」などを聴いていると、声に引き込まれ、思考が澄んでいくような不思議な集中状態に入る。

夕方のドライブ、スモールタウンの道を静かに走りながら、淡い光の中でハンドルを握るときにぴったりの音だ。

カセットで聴けば、その少し曇ったアナログのトーンが、ディランの声のざらつきと完璧に調和する。

一音ごとの呼吸まで近くに感じる──そんな親密な体験をもたらしてくれるアルバムだ。

🎧 作品情報

Bob Dylan 『Slow Train Coming』(1979)

👉 Amazonページはこちら

Joe Walsh 『Rocky Mountain Way』(1985)

Joe Walsh 『Rocky Mountain Way』(1985)

イーグルス加入前、ソロアーティストとして自由に音を鳴らしていた時期のジョー・ウォルシュ。その代表曲を中心にまとめたこの編集盤『Rocky Mountain Way』は、荒野を走るようなどっしりとしたロックと、詩的で内省的な静けさが共存するアルバムだ。

代表曲「Rocky Mountain Way」は、ゆったりと歩くようなリフが印象的で、雄大な自然の中に立つようなスケールを感じさせる。シンプルな構成ながらも、骨太なサウンドがアメリカン・ロックの原型を示している。

一方で、アルバムにはスローからミッドテンポの曲が多く、乾いたギターや穏やかなピアノが織りなすメロディが心に残る。

静かなバラードでは、繊細で感傷的なムードが広がり、まるで昼下がりのスモールタウンをゆっくりと歩くような心地よさがある。ときに夢のように漂い、ときに淡い哀しみをにじませながら、音はゆっくりと流れていく。

ラフで骨太なロックの質感の中に、ふと立ちのぼる静かな夢想。荒野のドライブにも、穏やかな町の午後にも似合う、感傷的な旅情をまとったカセットだ。

🎧 作品情報

Joe Walsh 『Rocky Mountain Way』(1985)

👉 Amazonページはこちら

Molly Hatchet 『Flirtin’ with Disaster』(1979)

Molly Hatchet 『Flirtin’ with Disaster』(1979)

まさに “ハイウェイ・ロック” の王道。

Molly Hatchetの音楽は、アメリカ南部の熱気と都会的な軽快さを絶妙に融合させた、典型的なサザン・ロックの進化形だ。

ギターが二本並走するツインリードの構成で、リフもソロもめくるめくように滑らかに駆け巡る。ヘヴィすぎず、軽すぎず、その絶妙なバランス感が最高に気持ちいい。

このアルバムを象徴するのは、タイトル曲「Flirtin’ With Disaster」を筆頭にした、疾走感あふれるナンバーたち。

どの曲も似たテンポと構成を持ちながら、不思議と飽きがこない。

それは、グルーヴの“粘り”とギターの“流れ”が完璧に噛み合っているからだ。

一瞬「ハードロック的?」と思わせる分厚いサウンドを見せながらも、全体のムードはあくまで陽気で風通しがいい。

いわば、「アメリカのハイウェイでラジオをつけたら流れてくるロック」そのもの。

肩の力を抜いて、ただ前を見て走り続けたくなる。

洗練されすぎず、粗すぎもしない “ちょうどいい音” が、カセットに驚くほど合う。

少し押さえ込まれた音圧と、わずかに丸みを帯びたトーンが、このバンドのスピード感と熱気をほどよく包み込み、耳に心地よく響く。

アメリカのハイウェイを長距離で走るとき、気づけばまたこのカセットを再生してしまう──そんな中毒性がある。

🎧 作品情報

Molly Hatchet 『Flirtin’ with Disaster』(1979)

👉 Amazonページはこちら

モニュメントバレーへ続くハイウェイ。カセットの音が、砂の匂いといっしょに車内を満たしていく。(撮影:筆者)

▶ 関連記事:モニュメントバレー──巨岩と荒野の静けさに包まれる旅

ここまでは、60〜70年代を中心としたアナログな音の旅だった。

ここからは、時代が80年代へと進み、サウンドも少しずつ変わっていく。

音の質感が変わっても、旅は変わらず続いていく。

ZZ Top 『Eliminator』(1983)

ZZ Top 『Eliminator』(1983)

アルバムジャケットに描かれたホットロッドがすべてを物語る。

アメリカのハイウェイを疾走するために作られた、究極のドライブロックだ。

このアルバムには、余計な理屈などいらない “気持ちいいロックンロール” が詰まっている。

土ぼこりを巻き上げながら進む車のように、ビリー・ギボンズの渋くハスキーなボーカルと、歪んだギターリフが、どこまでもグルーヴィに転がっていく。

テキサスの陽射し、舗装の甘い田舎道、ラジオから流れる軽快なリズム──そのすべてがこのサウンドの中にある。聴けば自然とアクセルを踏み込みたくなる(くれぐれもスピードの出しすぎには注意!)。

アルバムには、体が自然に揺れるブギー「Got Me Under Pressure」や、リズムを刻む王道ロックンロール「Gimme All Your Lovin’」、そしてほんの少し感傷をにじませるスローテンポも並ぶ。

全体を通して流れるのは、一定のテンポの中にある “走る気持ちよさ”。軽やかでタイト、都会的な洗練さと土っぽい豪快さが見事に溶け合っている。

カセットで聴くと、これがまた最高だ。

ほんの少し抑えられた音圧と、テープ特有のざらつきが、乾いた砂利道をタイヤが噛むようなリアリティを加えてくれる。

ピカピカの音よりも、少しダーティで手触りのある音が似合う。

昼間のハイウェイで、窓を開けて風を浴びながら聴きたい。

まさに “アメリカのドライブ用必須カセット” と呼ぶにふさわしい一枚だ。

🎧 作品情報

ZZ Top 『Eliminator』(1983)

👉 Amazonページはこちら

Tom Petty 『Full Moon Fever』(1989)

Tom Petty 『Full Moon Fever』(1989)

大陸の「風」を感じさせるアルバム。

全体を包むのは、大らかでメロディアスな旅情。

どの曲からも “アメリカの風景” が立ち上がってくるようだ。

陽光の下、オープンカーで風を受けながら、どこまでも続く荒野を走り抜けたくなる。

その音の奥には、トム・ペティが生まれ育ったフロリダの光と湿った風が、どこか潜んでいる。

西海岸の明るさの中にも、南部の郷愁がわずかににじむのだ。

収録曲には、開放感と哀愁の両方が息づく。

軽やかに風を切る曲もあれば、黄昏のハイウェイで聴きたくなるような感傷的な曲もある。

明るく跳ねるロックンロールや、しみじみとしたバラードが並び、アルバム全体が一つのロードトリップのように流れていく。

そして、このアルバムを象徴するのが、旅の始まりを告げるような高揚感に満ちた「Free Fallin’」、そして『GTA VI』の最初のトレイラーにも使われた「Love Is a Long Road」。

前者のまっすぐな光、後者の物語的なメロディ──どちらもトム・ペティらしい「風の中のロマン」が凝縮されている。

そして、トム・ペティのボーカルは、伸びやかでありながらどこか繊細で、こうした楽曲群に「ただの良い曲」では終わらない深みを与えている。

カセットで聴くと、音が少し柔らかくなり、“風の感触” がいっそうリアルに感じられる。

真昼のハイウェイでも、夕暮れのスモールタウンでも、この音には、旅を始めたくなる魔法がある。

🎧 作品情報

Tom Petty 『Full Moon Fever』(1989)

👉 Amazonページはこちら

Bonnie Raitt 『Longing in Their Hearts』(1994)

Bonnie Raitt 『Longing in Their Hearts』(1994)

成熟した情感と、どこか漂う哀愁。

ボニー・レイットの歌声には、大人のムードが自然に宿っている。

力強いロックナンバーから、繊細で消え入りそうなバラードまで自在に歌いこなし、どの曲にも「歌い終わりの余韻」がある。フレーズが終わっても、淡い香りのような情感が空気の中に残り続ける。

その余白の豊かさこそが、彼女の歌の真骨頂だ。

しっかりとした芯のある歌唱でありながら、抑制の効いたコントロールも見事。伸びやかで少しハスキーな声質には、マーヴィン・ゲイやサム・クックにも通じるソウルフルな深みがある。

ブルースやカントリーのルーツを背景に、ポップな親しみやすさを兼ね備えた本作は、1990年代の彼女の代表作の一つとされる。

収録曲には、ロードトリップの風情と、感傷的で大人のムードが絶妙に溶け合う。

軽やかに走るロック調の曲もあれば、「Dimming Of The Day」のような夕陽のハイウェイに似合うしっとりとしたバラードもある。

ノリの良いリズムの中に哀愁が漂い、スローバラードでは余白にまで感情が滲む。

ブルージーで漂うような楽曲群は、長距離の道のりに寄り添うように続き、カセットテープのざらついた質感と相まって、どこまでも旅情を誘う。

彼女の声は、まるでアメリカ西部や内陸部の風景のようだ。

乾いた風の中にも、しっとりとした温度があり、聴き終えたあとには、ゆるやかな感傷が静かに残る。

🎧 作品情報

Bonnie Raitt 『Longing in Their Hearts』(1994)

👉 Amazonページはこちら

John Fogerty 『Centerfield』(1985)

John Fogerty 『Centerfield』(1985)

アメリカの青空と乾いた風がそのまま音になったようなアルバム。

ジョン・フォガティがCCR解散後に発表したソロ作で、彼らしい骨太なギターサウンドと、のびやかで土の香りのする歌声が全編を貫いている。

装飾のないストレートなロックンロールが心地よく、余計な演出を排した “痛快な王道感” がたまらない。

ギターのカッティングはカラッとして軽快、ドラムもタイトに弾む。

昼間のハイウェイを窓を開けて走る──そんな瞬間にぴったりのサウンドだ。

同時に、CCR時代から続くスワンプロックのルーツも感じられ、南部のバーや田舎道、西部の乾いたハイウェイが自然と脳裏に浮かんでくる。

収録曲には、安定感のあるオープニングから始まり、力強いリフが印象的なロックナンバー、メロディアスで明るい楽曲などが揃う。

軽快なナンバーもあれば、ヘヴィなグルーヴが効いた曲もあり、いずれも “アメリカの地平線” を感じさせる。

「Centerfield」や「Rock and Roll Girls」に代表されるように、フォガティの飾らない歌とギターが一体となり、ロードトリップの開放感を見事に描き出している。

カセットで聴くと、少しざらついた音の中にいっそう生命力が宿る。

まさに、アメリカの真ん中を突き抜けるようなロックンロールだ。

🎧 作品情報

John Fogerty 『Centerfield』(1985)

👉 Amazonページはこちら

Bruce Springsteen 『Born in the U.S.A.』(1984)

Bruce Springsteen 『Born in the U.S.A.』(1984)

ブルース・スプリングスティーンの代表作にして、アメリカという国そのものを体現したようなアルバム。

1984年にリリースされた本作は、景気回復の影で広がっていた失業や地方都市の衰退、戦争帰還兵の苦悩といった現実を背景に、“働く人々のリアルな声” をロックの熱量で描き出している。

収録曲には、大きく二つの系統がある。

ひとつは、「Born in the U.S.A.」や「Cover Me」のように、荒々しいシャウトで押し切るエネルギッシュなナンバー。

もうひとつは、「Downbound Train」や「My Hometown」のように、メロディを重視して哀愁を漂わせる曲だ。

前者では、スプリングスティーンが “歌う” というより “叫ぶ” ように声を絞り出し、まるで社会への怒りややるせなさを全身でぶつけるかのように歌う。

とくに「Born in the U.S.A.」では、ベトナム帰還兵の怒りと孤独を象徴的に描き、アメリカという国の光と影を鋭く突きつけている。

後者では、社会の片隅で生きる人々の悲しみや温もりを、優しく包み込むように歌い上げる。

どちらのスタイルでも一貫しているのは、彼の歌声が持つ圧倒的な人間味だ。

この “ほとばしる人間臭さ” と “泥のついたようなリアリズム” が、カセットテープの温かいアナログ質感と驚くほどよく響き合う。

少しざらついた音の中に、彼の声の震えやギターの生々しさが際立ち、まるでアメリカの地平線を走るトラックのエンジン音のように感じられる。

アルバム全体を通して、失業、恋人喪失、夢の挫折、故郷の衰退といった庶民の物語が、ロックンロールの明快なリズムに乗って描かれていく。

アメリカの大地に立つ人々の生きざまを真正面から見つめた作品であり、聴いていると、どこまでも続くハイウェイを走り抜けるような “力強い旅情” が胸に湧き上がってくる。

🎧 作品情報

Bruce Springsteen 『Born in the U.S.A.』(1984)

👉 Amazonページはこちら

The Georgia Satellites 『Georgia Satellites』(1986)

The Georgia Satellites 『Georgia Satellites』(1986)

ノリの良いストレートなロックンロール。

余計な小細工のない演奏と、汗を感じるような熱気がたまらない。

80年代特有の、ややもっさりとした分厚いドラムサウンドと、ざらついたギターのリフが絡み合い、全体に “ゆるやかなノリの良さ” が漂っている。

どこか陽気で人懐っこく、アメリカのバンドらしい大らかさがにじむ。

曲は、明るくキャッチーな80年代的「Battleship Chains」、どストレートなロックンロール「Railroad Steel」、そしてほんのり感傷を帯びたバラード調まで幅広い。

ノリのいい曲では、メンバーがステージ上で楽しげに演奏している光景が目に浮かぶようだし、ゆったりした曲では、夕暮れの郊外を走るドライブの情景が自然と浮かんでくる。

アメリカ南部の土の香りを感じさせながらも、どこか都市の気配が遠くに漂う。

都会の外れのハイウェイを走り抜けるような、カラッとした旅の風が似合うアルバムだ。

何も考えずにボリュームを上げ、ただ気分のままに走る──そんな時間にぴったりのゴキゲンなカセットテープ。

🎧 作品情報

The Georgia Satellites 『Georgia Satellites』(1986)

👉 Amazonページはこちら

最後に、アメリカ以外のアーティストの作品も少し紹介したい。

国は違っても、アメリカのハイウェイを走るときにぴったり寄り添ってくれる音だ。

The Rolling Stones 『Sticky Fingers』(1971)

The Rolling Stones 『Sticky Fingers』(1971)

イギリスのバンドでありながら、このアルバムほど「アメリカの大地」が見えてくる作品もなかなかない。

『Sticky Fingers』は、ブルース、ソウル、カントリー、ロックンロールが混ざり合い、南部の乾いた風と大都市の熱気を同時に感じさせる名盤だ。

英国から見た “アメリカへの憧れ” が、土と汗の匂いを伴って表現されており、アメリカのロードトリップの文脈でも、ストーンズは絶対に外せない存在だと言える。

アルバムには、体が自然に揺れるようなノリの良いロックンロールから、ギターソロを永遠に聴いていたくなる熱量の高いナンバー、そして黄昏時に流したくなるスローで感傷的な楽曲までが揃う。

冒頭を飾る「Brown Sugar」は、まさに “旅の出発点” のような高揚感に満ちており、乾いたギターと勢いのあるリズムがハイウェイを突き抜ける風景を描く。

「Wild Horses」は一転して、アメリカの荒野を見渡すような静けさと哀愁が漂うスローナンバー。荒涼とした大地の向こうに夕陽が沈む瞬間、まさにその時間にふさわしい。

他にも、ジャズやブルースのエッセンスを感じさせる浮遊感のあるナンバーや、南部の湿った空気を思わせるブルース調の曲、夜の街を思わせるしっとりとしたミディアムテンポの楽曲など、どの曲にも “アメリカの広さ” と “人間くささ” が同居している。

ミック・ジャガーのシャウトは、荒っぽさの中に抑制と色気を併せ持ち、ギターが奏でる粘り気のあるリフやソロと絡み合って、旅の熱と余韻を残していく。

そして、カセットテープで聴くと、そのざらついた音の中から、スタジオの温度や演奏の呼吸が立ち上がってくる。

まるで古いアメ車の中、窓を半分開けてハイウェイを走り抜ける──そんなロードムービーの一場面のような一枚だ。

🎧 作品情報

The Rolling Stones 『Sticky Fingers』(1971)

👉 Amazonページはこちら

Keith Richards 『Talk Is Cheap』(1988)

Keith Richards 『Talk Is Cheap』(1988)

ローリング・ストーンズのギタリスト、キース・リチャーズ初のソロ作。

ここには、ロックの余計な飾りをすべて削ぎ落とした、“骨だけのグルーヴ” がある。

一音一音にタメがあり、微妙なずれや揺れが快感を生む。気づけば、腰が勝手に動いてしまう──いや、もはや「動かざるを得ない」状況に追い込まれる。

このアルバムの醍醐味は、そんな “後ノリ” の横グルーヴだ。

リフの余白、ミッドテンポのうねり、空間に残る残響までが音楽になっている。

ボーカルもギターも“歌う”のではなく、“語る” “つぶやく” “ぼやく”。

ジョン・リー・フッカー先輩じゃないが、もはや “歌う” 必要などないのだ。

ただそこに立ち、弾き、つぶやくだけで、ロックが生まれてしまう。

ミーターズのアイヴァン・ネヴィルらを迎えた演奏陣も絶妙で、ニューオーリンズ~メンフィスの黒い汗とバーボンの香りが漂う。

ミッドテンポの快感「Take It So Hard」や、疾走するロックン・ロール「Struggle」、渋いスローバラード「Make No Mistake」──どの曲にも、力を抜いた余裕と、引き算の美学が貫かれている。

カセットテープで聴くと、さらにその“余白”が生きる。

ざらついた音の中で、ギターのリフが湿った夜気に溶け、キースのしゃがれ声がバーの奥から聞こえてくるようだ。

アメリカ南部の小さなバーで、バーボン片手にこのカセットを流す──そんな夜を夢想せずにはいられない。

ロックを聴く喜びとは、つまりこういうことだ。

飾らず、叫ばず、ただ、グルーヴに身を委ねる。

『Talk Is Cheap』は、その“語るロック”の極致である。

🎧 作品情報

Keith Richards 『Talk Is Cheap』(1988)

👉 Amazonページはこちら

コメント