『マックス・ペイン(Max Payne)』(Rockstar Games、Remedy Entertainment / 2001年)レビュー・感想

👉『マックス・ペイン(Max Payne)』(Amazonページ)

(※PS Storeで配信。PS4/PS5でプレイ可)

はじめに

──想像してほしい。深夜、部屋の明かりを落とし、バーボンを片手に昔のモノクロ映画を観る。そこに漂うのは、時代を経た渋さ。そして、その影と光の中に広がるのは、荒んだ都会の匂い。

そんな映画にじっくり浸るような感覚──

いま『マックス・ペイン(Max Payne)』(2001)をプレイする体験は、まさにそれに近い。

25年も前の作品と聞けば敬遠してしまう人もいるかもしれない。

だが本作の場合、年月を経た映像表現や荒削りな演出が、大人の夜に似合う陰影を放ち、まるで古いフィルムに焼きついた光と影のように、独特の深みを生み出している。

都会の荒野をさまよう男の復讐と孤独を描いたアクションゲーム──その映画的な演出は単なるスタイルにとどまらず、“時間の味わい”としての渋さと余韻を醸し出す。

僕自身、これまでPS2以前の古いゲームはあまりやってこなかった。

だが、マックス・ペインは大好きなロックスター・ゲームス(Rockstar Games)の人気作品であり、『アラン・ウェイク(Alan Wake)』を開発したRemedyによる作品ということで、興味本位でやってみることにした。

PS5で安くダウンロードできるし、おもしろくなければ止めればよいと思って、軽い気持ちではじめたのだが……モノトーンで描かれた渋い「都会の荒野」の世界観、シンプルながらも奥深さを感じる戦闘に魅せられ、最後まで存分に楽しむことができた。

極めて没入感の強い、カルトな魅力に満ちあふれた作品であった。

「古いゲームだから」と見送っていたことがもったいなく思えるほど、むしろ “古さゆえの味わい深さ” が、この作品にはあった。「大人のムード」に浸れる稀有なゲームではないだろうか。

ロックスターの『グランド・セフト・オートIII(GTA III)』や『グランド・セフト・オートIV(GTA IV)』に漂う、都会のうらぶれた空気感。そして『アラン・ウェイク』に描かれたダークで内面的な世界観。

そういった雰囲気に惹かれる人であれば、『マックス・ペイン』もきっと心に刺さるはずだ。

──ここから先は、ゲームの内容とその余韻を、できるだけ丁寧に熱く書き記していく。関連しておすすめしたい他のゲーム等についてもいろいろと触れてみた。

長い文章になるが、深夜にまったりと古いモノクロ映画を観るように、ゆっくり読んでもらえれば幸いだ。

ストーリーやゲームプレイについて

まずは、ストーリーとゲームプレイを簡単に紹介したい(序盤のネタバレあり)。

ときは3年前。ニュージャージーで妻と幼い娘と暮らしていたマックス・ペイン刑事は、平穏な家庭を突然奪われる。家に押し入ったジャンキーたちによって、妻と娘が惨殺されてしまったのだ。

帰宅したマックスは犯人を撃ち倒したものの、すべては手遅れだった。犯行の背景には「ヴァルキア」という新型ドラッグの存在があった。

告別式を経て、マックスはDEA(麻薬取締局)へ異動。

3年間にわたりヴァルキアの出所を追い続け、ついにマフィア組織パンチネロ・ファミリーの幹部ジャック・ルピーノが関わっているという情報を掴む。マックスは潜入捜査官として、この危険な組織に身を投じることになった。

マックスの正体を知るのは、親友の刑事アレックスと、もう一人の刑事B.B.だけ。頼れる味方はこの二人しかいない。

やがてB.B.からルピーノが動くとの情報を得て、アレックスとの合流地点・地下鉄ロスコー・ストリート駅へ向かう。しかしそこでアレックスは何者かに銃殺され、マックスは濡れ衣を着せられてしまう。

こうして彼はマフィアと警察の双方から追われる身となっていく。

復讐の炎に突き動かされ、マックスはルピーノの居場所を追い、次々と手下や敵対勢力と対峙していく。その先に待っているのは、さらに巨大な陰謀だった……。

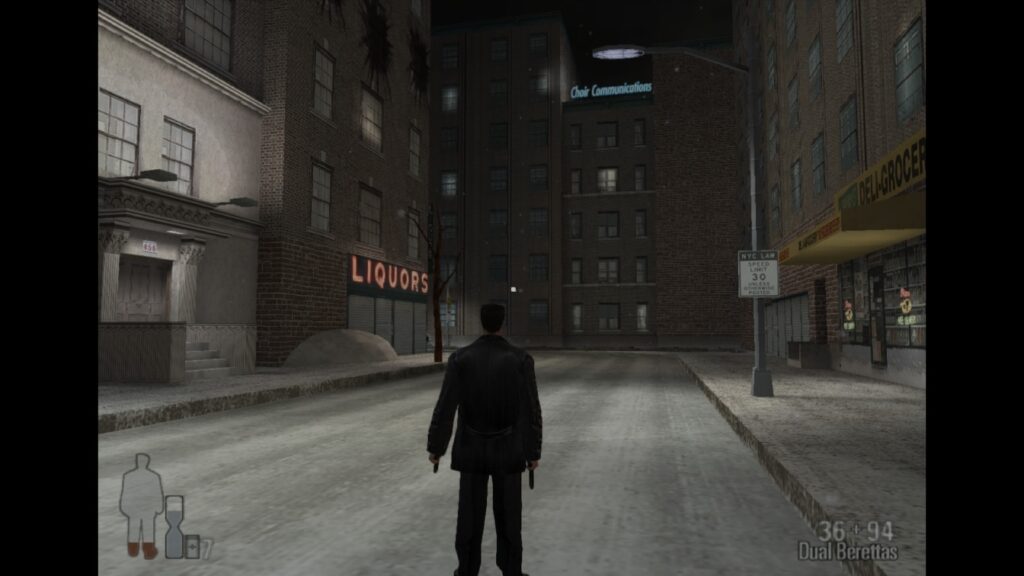

『Max Payne』より:寒々しくうらぶれた通り。 © Rockstar Games

ゲームを進めていくにつれ、真相がじわじわと明かされていく──まさにミステリーのような展開が魅力だ。

物語は、マックスのモノローグとアメコミ調の絵による会話劇で進行する。

ただ事件を追うだけでなく、「この裏にはどんな陰謀が潜んでいるのか」と推理しながら進めていくと、終盤に用意された伏線の回収が存分に楽しめるだろう。

もっとも、登場人物の数も多く、ストーリーも複雑に入り組んでいるので、アメコミ調のセリフをしっかり読み込みながら進める必要がある。

次に、ゲームプレイについて。

『マックス・ペイン』は三人称視点のアクションゲームで、基本はリニア構造。

広大なマップを探索したり迷ったりすることはほとんどなく、テンポのよい銃撃戦を軸に一直線に進んでいく。

戦闘で意識すべき要素はシンプルだ。

「銃の種類と弾薬」「体力」「バレットタイム(動きをスローモーション化するシステム)」の三つが柱となる。

武器は、複数の銃や手榴弾などが用意され、進行にあわせて種類が増えていく。中でも二丁拳銃で撃ちまくれるのはこのゲームならではの魅力で、格別の爽快感がある。弾薬は敵や棚などから回収できるが、武器ごとに所持数の制限がある。

体力は「ペインキラー(鎮痛剤)」で回復する仕組みで、こちらも所持数には上限がある。

そして忘れてはならないのが「バレットタイム」。銃撃の最中に動きをスローにし、複数の敵を順番に撃ち抜くことが可能になる。これがカッコいい!発動できる時間は有限だが、敵を倒すごとに回復するため、使いどころを見極める駆け引きが生まれる。

この3つのリソースをどう配分して戦うかの試行錯誤こそが、シンプルながら奥深いゲーム体験を形づくっている。

「荒涼とした都会」の世界観

次に、ゲームの世界観について語りたい(※「どんなエリアが登場するか」という程度の軽めのネタバレあり)。

グラフィックや演出、キャラクターの動きなど、近年の作品に比べれば当然ながら粗い。

だが、それを承知でプレイしてみると、むしろその「古さ」がじわじわと味になってくる。

「古いモノクロ映画を楽しむように味わおう」と思っていたのだが、まさにその通りの空気感──アメリカの薄汚れた “いぶし銀” の世界が、しっかりと立ち上がってきた。

グラフィックの粗さも、慣れてしまえば気にならない。

いや、絵画的ともいえる無骨な描写こそが、都会の片隅にある場末のざらついた空気を濃厚に醸し出していた。

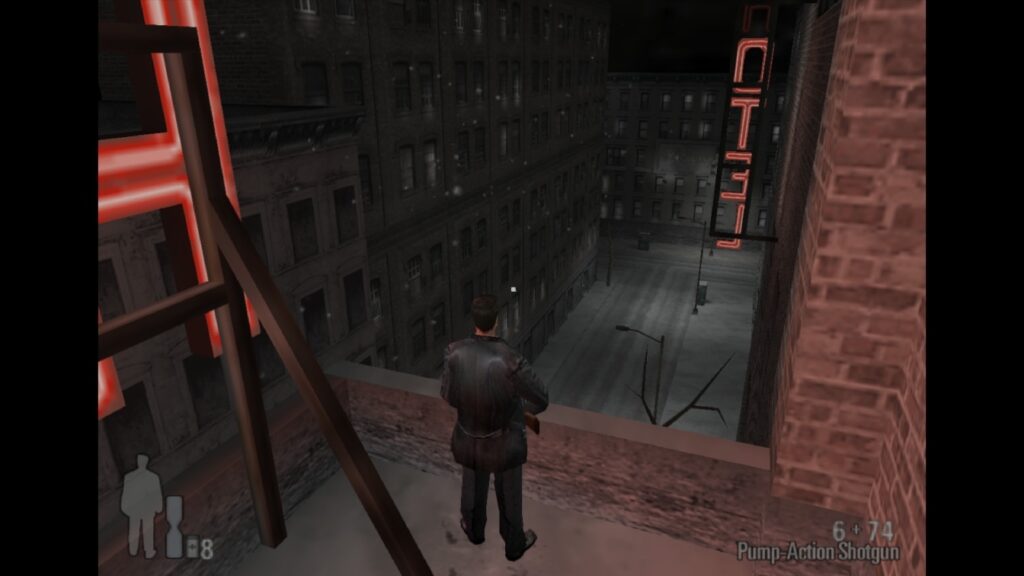

『Max Payne』より:上から寂れた通りを眺める。 © Rockstar Games

なかでも印象的なのは、ロケーションのセレクトだ。

地下鉄の構内、ビルの踊り場、古びたホテル、コンテナヤード、寂れた工場──。

どれもが、アメリカの「誰も注目しないような風景」ばかりなのに、なぜか目を引き、心を惹きつけられる。敵がいない場面では、思わず立ち止まり、ただその空気を吸い込んでいた。

「都市の中にある忘れられた空白地帯」とでもいうべき風景。

廃墟やゴーストタウンの魅力に通じるものがありつつ、もっと乾ききった無機質さがある。

それはまるで、ホッパーの絵画や、スティーブン・ショアのスナップ写真のような、「日常の片隅に潜む、寂しげなノスタルジー」に、さらに陰を落としたような世界だった。

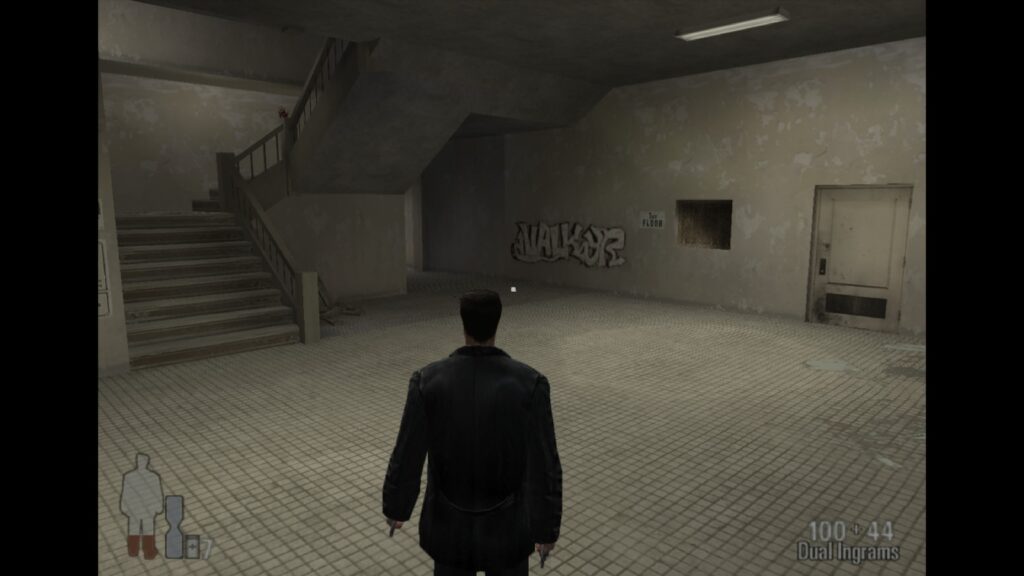

『Max Payne』より:薄汚れたビルの一角。ただの階段の踊り場なのだが、いい感じの汚れ具合と殺風景さになぜか惹かれる。しばらく佇んでいたくなる。 © Rockstar Games

また、時間帯や天候も、夜と雪に統一されており、そこにドラッグ、ポルノ、オカルトといったギャングたちの退廃が加わる。

マックスのモノローグは深く沈んだ語り口で、荒んだ街の姿を何度も切り取ってみせる。

「暗く、寒い。外は飢えたケダモノの街だ。」

「ルピーノのビルには場末の匂いが立ち込めていた。酒屋、質屋、そしてコインランドリーはノミ屋や高利貸しのチンピラで埋め尽くされていた。」

エレガントで不穏な音楽もまた、この孤独な街の深みへとプレイヤーを沈めていく。気づけばこちらの気分も、渋めのギャング映画に浸りたくなってくる。

「アメリカの都会に潜む荒野」──そんな世界観に惹かれる人には、たまらない作品だ。

古い白黒映画を見るような感覚で、じっくりと、その渋みに浸ってほしい。

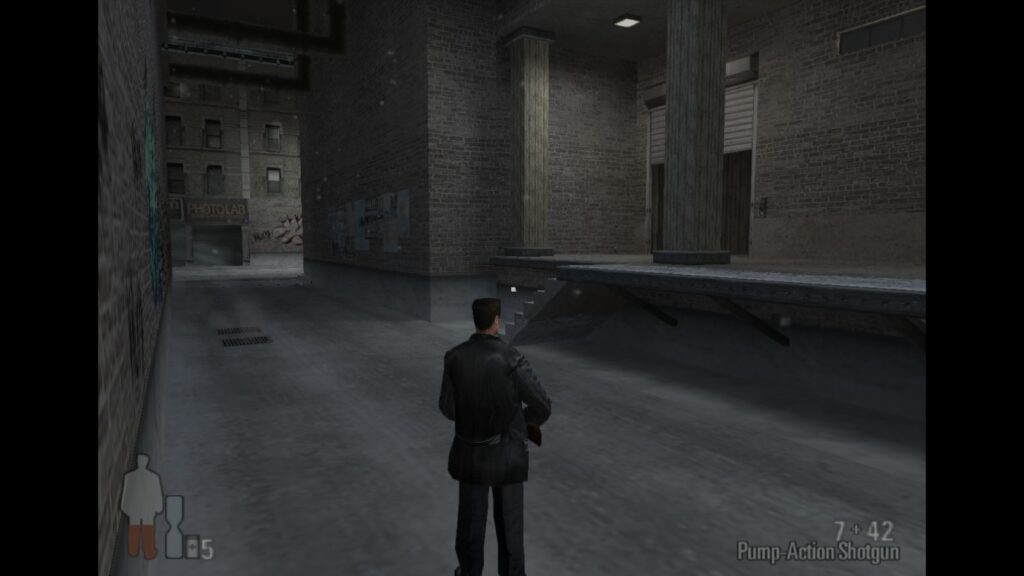

『Max Payne』より:物寂しいビルの裏通り。寒々しいリミナルスペース的な感じに惹かれる。 © Rockstar Games

※なお、このようなアメリカの寂れた都会の雰囲気に浸りたい方は、同じロックスターゲームスの『グランド・セフト・オートIII(GTA3)(リマスター版)』もオススメしたい。以下の関連記事も見ていただければ幸いだ。

👉ブログ内記事:『GTA III』に“住んだ”日々──都市の後味が体に残るゲーム体験

ヒリヒリするシャープな戦闘

世界観の渋さをじっくり味わう一方で、期待以上に「新鮮」で「エキサイティング」な戦闘にも心をつかまれた。

近年の大作とはひと味違う、局地的でヒリヒリする撃ち合いが、没入感をぐっと引き上げていたのだ。

感覚としては、古い西部劇を観たときの驚きに近い。

『駅馬車』や『シェーン』を「古さを味わう映画」としてじわじわと観ていたら、不意に鋭くインパクトのあるアクションが飛び込んできて「えっ、こんなにキレがあるのか!」と度肝を抜かれる──あの感覚だ。

技術的には古びているはずなのに、むしろ最近の作品より凄みを感じる瞬間がある。『マックス・ペイン』の戦闘もまさにそうだった。

といっても、大爆発や派手なスペクタクルではない。もっと小さく、局地的な鋭さだ。

敵が潜んでいそうな角をそっと覗き、隙をうかがう。次の瞬間には一気に突入するか、バレットタイムで時間をねじ曲げるか──一瞬の判断が生死を分ける。

もちろん、こちらが悠長に構えていれば、敵は容赦なく飛び出してくる。死角から撃たれたり、思いがけない角度から突っ込んできたりする。

そのため「逃げ場」を事前に考えながら動くのも楽しい。

最初は「なんでそんなところから!?」と叫びながら蜂の巣にされ、何度も床に転がる羽目になる。

だが、不思議と悔しさより「次こそは…」という気持ちの方が強く、気づけばリトライを繰り返していた。

何回も死にながら戦略を練り直していくおもしろさがあるのだ。

今のゲームのように、安心して身を隠せるカバーシステムも、壁越しに敵の位置が光って見える便利機能もない。

体をさらせば相手の弾も容赦なく飛んでくるからこそ、“撃つか撃たれるか” の緊張感がダイレクトに迫ってくる。

そんな緊迫の戦闘が続くと、場面が切り替わり、ちゃんとセーブポイントが出てくれる。張り詰めすぎず、それでいて緊張感を維持させるこのバランスの妙も、やめどきを失わせる理由だった。

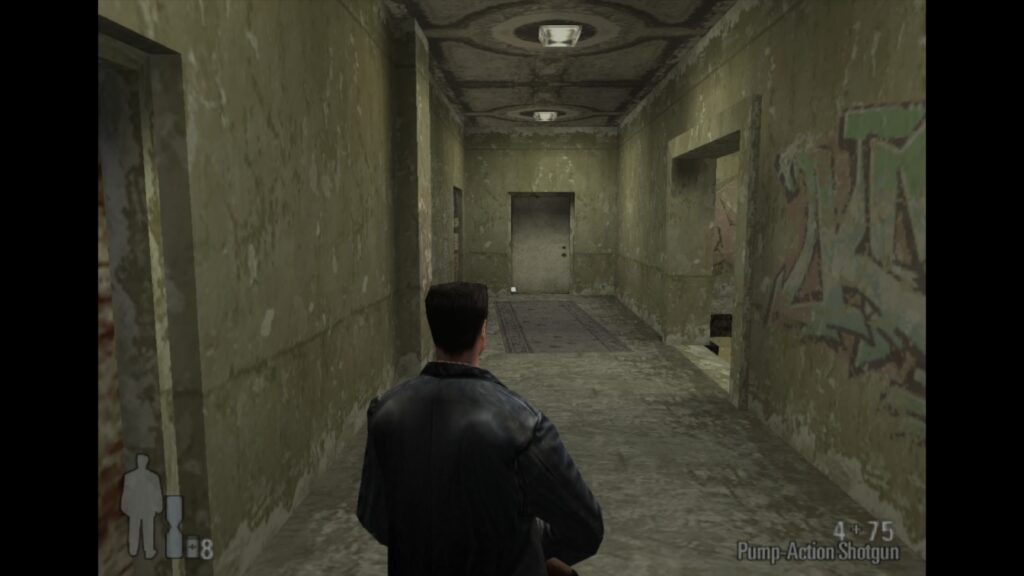

『Max Payne』より:廃れたビルの通路。薄汚れた味わい深い通路の雰囲気にゆったり浸りたくなるが… 敵がどこに潜んでいるかわからないので緊張する。 © Rockstar Games

シンプルでソリッドなカッコよさ/にじみ出る奥深さ

このゲームをプレイしていると、ずっと「無駄を削ぎ落としたストイックなカッコよさ」と「地味な奥深さ」を感じていた。

もちろん、古いゲームゆえの技術的な制約から、必然的にそうなっている部分もあるだろう。

だが『マックス・ペイン』の場合、暗く寒々しいトーンや色合いの統一感、アメコミ風の簡素なストーリー演出、戦闘一本に絞ったゲームプレイなど──「引き算の美学」が一貫して貫かれている。

一方で、そのシンプルさの中に「地味な奥深さ」が潜んでいる。

倉庫や工場といった無機質なマップはどれも簡素で似通っているが、視覚的な荒廃感の違いや、敵の配置・動きの工夫によって、毎回異なる魅力と駆け引きが生まれる。

武器の種類や回復手段も非常にわかりやすいが、弾薬・体力・バレットタイムの残量をにらみながら戦い方を選ぶ過程は、実に悩ましくも楽しい。

弾を節約すれば倒すのに時間がかかり被弾が増えるし、バレットタイムを惜しめば体力を削られる。逆に体力を守るために資源を使いすぎれば、後で足りなくなる──そんなトレードオフの連続だ。

この悩ましさを、一瞬の早業と正確な射撃で、無駄なく突破できたときの爽快感は格別で、戦闘の奥深さを強く実感させる。

さらに、マックスの少しぎこちない挙動すら味わい深い。

最初は「動きがギクシャクしている」と感じるが、プレイを重ねるうちに銃撃の迫力と組み合わさって、何か癖になるような独特の心地よさに変わっていく。

これもまた “古さゆえの味” のひとつだろう。

こうした感覚は、音楽や映画にも通じるものを感じる。

古いロックなら、ジョン・レノンの『ジョンの魂』やジューダス・プリーストの『ブリティッシュ・スティール』。

余計な装飾を削ぎ落とし、芯だけをあぶり出した表現は、シンプルでありながら奥深い。

映画で言えば、ウォルター・ヒル監督の『ザ・ドライバー』や、フランケンハイマーの『RONIN』。西部劇ならリチャード・ブルックス監督の『プロフェッショナル』。

いずれも筋が一本通ったクールさを放っている。

『マックス・ペイン』は復讐劇という点でこれらとは毛色が違うが、「余計なものを削ぎ落とし、冷徹に突き進むソリッドさ」には共通するものを感じた。

そうした「削ぎ落としたカッコよさ」と「地味な奥深さ」が、この作品を長く人の心に残るカルト的存在にしているのだろう。

僕自身も、ただ「面白かった」で終わるのではなく、棚にパッケージを飾りたくなるような、こだわりを持って好きになる作品になった。

ちなみに2周目も試してみたが、初見の緊張感が薄れた分、操作に慣れたスムーズさが新しい心地よさを生んでいた。

バレットタイムを自在に操れるようになり、「渋い都会の片隅」をより余裕をもって味わえるのも楽しい。

ストーリーの伏線理解も深まり、改めて “奥深いゲーム” だと実感させられた。

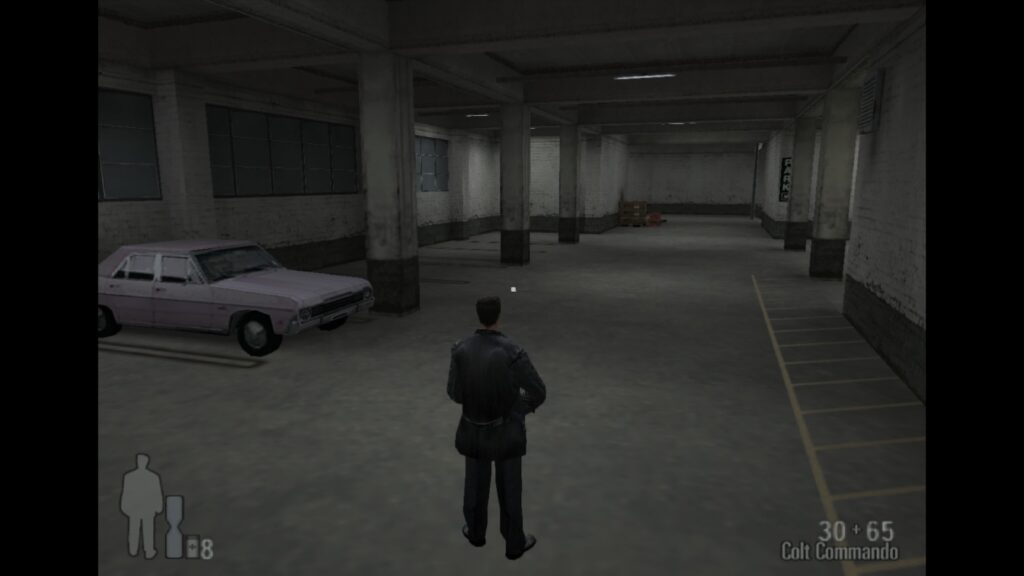

『Max Payne』より:アメリカによくある人気のない殺風景な立体駐車場。戦闘の舞台としてもおもしろいが、ロケーションとしても味わい深さを感じる。 © Rockstar Games

苦手だった側面

一方で、どうしても肌に合わなかった点もある。

それは、精神世界(悪夢)のステージだ。細い道を落ちないように進む場面が数回出てくるのだが……これがなかなかの曲者で、何度も落下してはやり直し、正直かなりストレスを感じた。

PS5でプレイしたのだが、スティックの微妙な操作ひとつで主人公がクルクルと動いてしまう。そのうえ迷路のような構造になっていて、「これ、いつ終わるんだ……?」と心が折れかけた。

ただ、もしこの理不尽さが「心の奥底に居座る、終わりのない苦しみ」を表現しているのだとしたら──それはゲームならではの優れた演出だったのかもしれない。

(※もっとも、単に自分の操作が下手すぎただけかもしれない……。実際、二周目ではほとんど落ちることなくスムーズに突破できたのだ。)

また、古いゲームである以上、最近の作品のように親切なチュートリアルやガイドはない。進め方がわからず「詰んだ」と感じる場面もあるかもしれない。

だが、その場合は攻略サイトやYouTubeのプレイ動画を頼りにしつつ、ぜひ最後まで走り抜けてみてほしい。

👉『マックス・ペイン(Max Payne)』(Amazonページ)

(※PS Storeで配信。PS4/PS5でプレイ可)

『マックス・ペイン』が好きな人におすすめしたい作品

『アランウェイク リマスター版(Alan Wake Remastered)』(Epic Games、Remedy Entertainment / 2010年、リマスター版:2021年)【ゲーム】

『アランウェイク』は、『マックス・ペイン』と同じRemedy社が手がけた作品であり、シナリオライターはマックスの顔のモデルにもなっているサム・レイク氏。両作品を並べてプレイすると、似た表現や展開の“呼応”を随所に感じられる。

もちろん舞台設定や世界観は大きく異なる。だが、ダークなトーンや三人称視点のリニアな構造、精神世界を描く要素など、多くの共通点が見えてくるのだ。

物語は、作家アラン・ウェイクが妻と共に休暇でワシントン州のスモールタウンを訪れるところから始まる。しかしコテージ到着直後に妻が何者かに連れ去られ、アランは追跡を開始する。

町は「闇」に覆われ、人や物体までもが闇に操られ襲いかかってくる。この「闇」の存在感が本当に不気味で、プレイヤーの心をじわじわ締めつける。

個人的に強く惹かれたのは、ロケーションだ。

『マックス・ペイン』が「荒廃した都会」を描いているとすれば、『アランウェイク』は「荒廃した田舎と自然」を見事に描き出している。

山や谷、森や川に囲まれた街。国立公園のハイキングトレイルや炭鉱跡、農場跡など──まさに「アメリカの田舎」と聞いて思い浮かぶ風景が次々と姿を現す。

寂れた美しさが漂う “ホラー付きの観光” をしているようで、どこか妙に楽しいのだ。

技術的には『アランウェイク』の方が10年ほど新しく、グラフィックや複雑な物語構成もより巧みで洗練されている。

ただし、戦闘面では『マックス・ペイン』のシンプルで鋭い撃ち合いの方が奥深さを感じた。『アランウェイク』はあえて戦闘力を抑えることで、恐怖感を増幅させているようにも思える。

それでも両作を並べて味わうことで、「都会の陰鬱な荒野」と「田舎の闇に覆われた自然」という、アメリカの二つの風景がくっきりと対比される。ぜひ「セット」で楽しみ、都会と田舎それぞれの寂れた魅力を堪能してみてほしい。

『Alan Wake』より: 打ち捨てられた炭鉱跡にて。 © Remedy Entertainment

『Alan Wake』より: 街を取り囲む雄大な自然。 © Remedy Entertainment

👉『Alan Wake Remastered』(Amazonページ)

『Stray (ストレイ)』(BlueTwelve Studio / 2022年)【ゲーム】

「世界観」という切り口で紹介したいのが、猫を操作するSFゲーム『Stray』だ。ジャンルや方向性はまったく異なるが、壁に囲まれた荒廃した街を舞台に、猫の視点で謎を追い、探索していく。

じわじわと街の真相に近づいていくストーリーと、探索の楽しさが中心となっている。

だが、グラフィックと世界観にも強く魅了される。

『マックス・ペイン』で「廃れた都会の空気感」を楽しめた人に、ぜひ触れてほしいのだ。『Stray』にも、「美しく薄汚れた風景」に浸り続けられる魅力がある。

ただし、犯罪や暴力が渦巻く『マックス・ペイン』とは違い、こちらはかわいらしい猫やロボットたちが物語を彩る。廃れた舞台ではあるものの、全体には “まったり癒される” 空気感が漂っている(もっとも、一部には敵が登場する緊張感あるステージもある)。

ゲームは三人称視点で、基本的にはリニアな構造を持ちながらも、いくつかのエリアは広めに作られ、探索要素も豊かだ。多くの時間を “猫の視点で観光する” ように過ごせる。

近未来の廃れた東京を思わせる飲み屋街、地下鉄の構内、殺風景な集合住宅──そのどれもが味わい深く描かれている。

雑多で趣味にあふれる数々の部屋や、荒れ果てた下水道など、乱雑で薄汚れた空間が、細部まで“美しく”描かれる。

「廃墟めぐり」や「産業遺産」「工場萌え」といった言葉にときめく人なら、間違いなく惹かれる世界だろう。

グラフィックはPS5ならではの精細さで、何気ない空間の描写にも息をのむほどのリアリティがある。僕自身、ただ風景に浸り、観察に夢中になってしまい、なかなか先に進めなかった。

そんな “寄り道の贅沢” を存分に楽しませてくれる作品だ。

『Stray』より:自然と同化しつつある荒廃した施設。 © BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive

『Stray』より:薄汚れているのに、どこか美しい。 © BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive

👉『Stray (ストレイ)』(Amazonページ)

『ホットライン・マイアミ(Hotline Miami)』(Dennaton Games、Devolver Digital / 2012年)【ゲーム】

「戦闘」という切り口で紹介したいのが、見下ろし視点の2Dアクション『ホットライン・マイアミ』だ。

ファミコン時代を思わせるビット絵で描かれており、ビジュアルは『マックス・ペイン』とはまるで違う。

だが、戦闘のシャープさと奥深さは『マックス・ペイン』を思わせるものがあり、その緊張感は何倍にも増幅されている。

物語は、マイアミに住む男が殺人依頼を淡々と遂行していくというもの。ギャングの拠点に侵入し、建物の中の人間を皆殺しにしていく。

極めて暴力的で陰惨な世界観だが、気だるくポップなテクノ音楽や動物マスクのデザイン、サブカル臭漂うキャラクター表現が、独特のカルト的魅力を放っている。

戦闘は、まさに「殺るか殺られるか」の早撃ち勝負。そのうえで、どうやって敵を殲滅するかという戦略性も強く求められる。

上から見たマップの構造、敵の配置や動きを読み取り、武器や手段を取捨選択しながら攻略していく。アクションのスピード感と、パズル的な思考を要する攻略要素が、絶妙に融合しているのだ。

僕自身、この手の難しいアクションはかなり苦手なのだが……何十回と死んでは一瞬でリスタートするテンポの良さに、気がつけば最後まで没頭していた。

また、マフィアや暴力に支配された血生臭い世界観、夢か現実かわからない精神的な描写といった要素も、『マックス・ペイン』と地続きのものとして感じられる。

『ホットライン・マイアミ』は、難易度の高さやレトロ調のグラフィックが苦手と感じる人もいるに違いない。

だが、実際にプレイしてみれば、「戦略性とヒリヒリする攻防」の奥深さ、そして音楽も含めたポップカルチャーとしてのクールな肌触りに、やみつきになるはずだ。脳汁が出てくるだろう。

「見た目は最新だが中身は退屈」なゲームとは正反対に、ビジュアルこそ素朴でも、体験は極めて鋭い。そう断言できる高品質な作品だ。ぜひ一度挑戦してほしい。

『Hotline Miami』より:アクの強いキャラクター描写。 © Devolver Digital

『Hotline Miami』より:一番左にいるのが主人公。上からマップの構造と敵の配置/動きを精査する。一見したビジュアルの印象よりも、はるかにおもしろい。 © Devolver Digital

👉『ホットライン・マイアミ(Hotline Miami)』(Amazonページ)

👉 ブログ内記事:『ホットライン・マイアミ』レビュー──派手さの裏に潜む、やめ時を失うゲームプレイの正体

マックス・ペインを思わせる世界観や、銃撃戦が見どころの映画もいくつか紹介しておきたい。

本来であれば、2008年に公開されたジョン・ムーア監督の映画版『マックス・ペイン』をまず挙げたいところだ。だが、ゲームにあった「薄汚れた渋い味わい」や「ヒリヒリする銃撃戦」がやや希薄で、派手でスタイリッシュな路線であった。

作品そのものの良し悪しはさておき、ゲームのファンに「同じ空気感」としてすすめるには、個人的に少し違和感が残ってしまうのだ。

そこで今回は、別の映画を紹介することにしたい。どちらもカルト的な色合いよりは、サクッと楽しめる良質なエンターテインメントとして、『マックス・ペイン』の余韻を感じながら観てほしい作品だ。

『ペイバック』(ブライアン・ヘルゲランド監督/1999年)【映画】

アメリカの都市を舞台に、銃撃されお金を奪われた主人公が、マフィアの元にお金を奪い返しにいくストーリー。

それほど高額とは言えないお金を、命がけで取り返しに行くというユーモアのある感覚が、メル・ギブソン演じる主人公の憎めない存在感と合わさって、(ギャング映画にしては)ややユルめの世界観を構築している。

苦戦しながら少しずつお金の在りかに近づいていくストーリー展開と、ギャング映画などによく出てくるロケーションの味わいが見どころだ。とはいえ、終盤の一瞬の迫力のある銃撃戦にも魅了されるだろう。

👉『ペイバック』(Amazonページ)

『96時間』(ピエール・モレル監督/2008年)【映画】

パリ旅行に出かけた未成年の娘が、現地で何者かに拉致される──物語はそこから一気に緊迫感を帯びる。父親はアメリカ人で、かつてCIAの工作員として活動していた人物。娘を取り戻すため、持てる能力のすべてを駆使しながら孤独な戦いに挑んでいく。

娘が連れ去られた理由はここでは伏せるが、背景にはフランス社会の負の側面を映し出すような陰惨な状況が描かれている。

そしてストーリーが進むにつれて、父親は娘の居場所に少しずつ近づいていく。その過程で繰り広げられるスピーディーなカーチェイスや緊迫した銃撃戦は、手に汗握るサスペンスとして、最後まで引き込まれる。

👉『96時間』(Amazonページ)

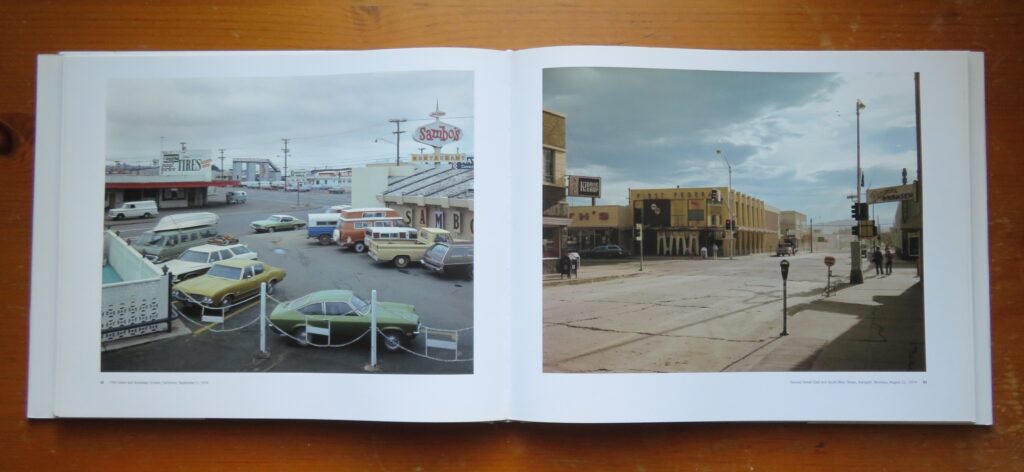

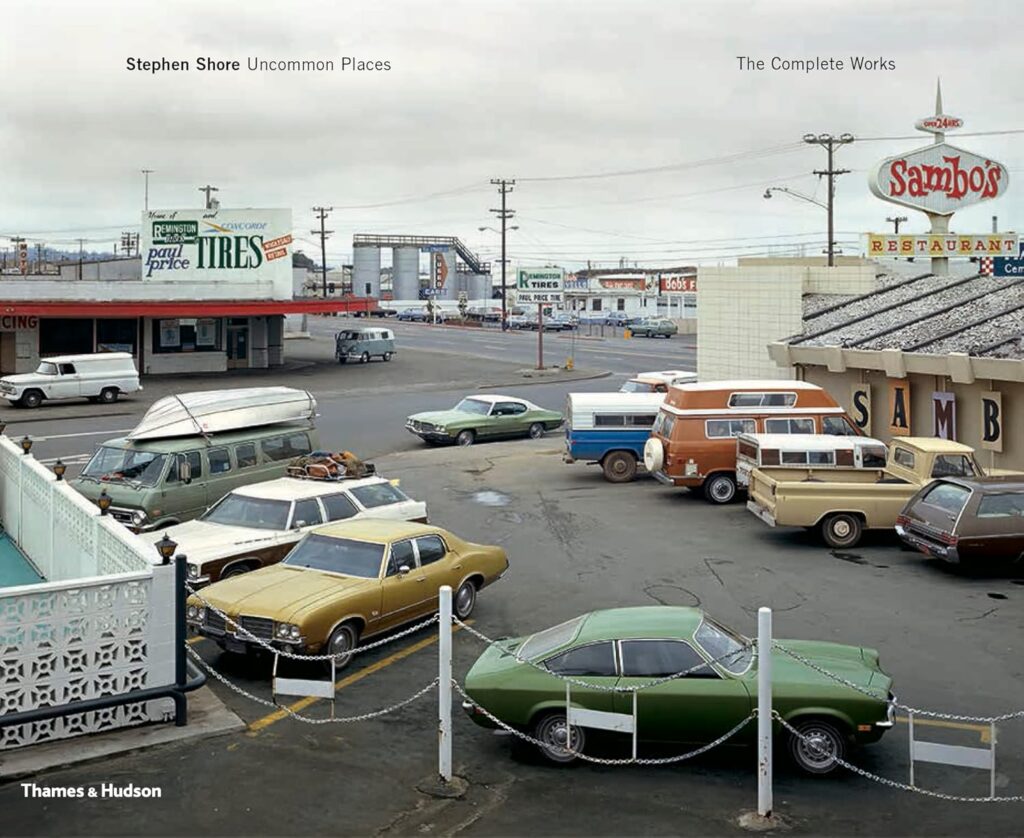

スティーブン・ショアの写真について

今回文中で触れたスティーブン・ショア(Stephen Shore)の写真についても、少しだけ補足しておきたい。

ショアの写真は、『マックス・ペイン』のロケーションのように薄汚れているわけでも、荒廃しているわけでもない。描かれる世界はまったく異なり、犯罪や暴力の匂いとは無縁の穏やかな日常だ。

それでも、アメリカのどこにでもある風景を淡々と切り取っただけなのに、不思議と「寂しさ」や「懐かしさ」を呼び起こす。

その感覚は、『マックス・ペイン』が描く何気ない都会の片隅に漂う空気感と、どこかで通じ合っているように思えた。

特に『Uncommon Places: The Complete Works』に収められた1970年代のアメリカの風景は、スモールタウンや小都市を旅するときに覚える郷愁を見事に写し取っている。

アメリカ独特の、飾り気のないリミナルスペース的な風景の魅力を、写真集を通してじっくり味わってほしい。

スティーブン・ショア《Uncommon Places: The Complete Works》(Thames & Hudson, 2004)より作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Stephen Shore

👉『Uncommon Places: The Complete Works』(Amazonページ)

👉ブログ内記事:『Uncommon Places』写真集の書評・感想・レビュー:スティーブン・ショアが切り取ったアメリカの“なんでもない風景”

コメント