『シェーン』( ジョージ・スティーヴンス監督 / 1953年) レビュー・感想

👉『シェーン』(Amazonページ)

『シェーン』の見どころと感想

はじめに──土地と暴力を描いた不朽の名作

格闘技やプロレスで、宿命を背負った二人が向かい合う。序盤から中盤にかけては、互いに一歩も引かず、じりじりと間合いを詰めては離れる緊張の応酬。観客は息をひそめ、次の瞬間を待ち続ける。

そして終盤──渾身の一撃が炸裂し、勝敗が一瞬で決まる。

場内が爆発するようなあの瞬間……。

『シェーン』はまさにそんな映画である。

西部劇にしてはアクションが少なく、前半はスローペースな人間ドラマが続く。派手さを求める人には物足りなく映るかもしれない。だが、このじっくりとした描写こそが作品の真価だ。

アメリカ西部の広大な土地の息づかい。開拓者の暮らしと苦闘。暴力の重さと、それを避けようとする人々の祈り。そうしたものがじわじわと観る者の胸に沁み込んでいく

そして後半、空気は濃密に、重く、不穏さを増していき……最後に放たれるわずか数発の銃声が、全てを決定づける。

この映画の一撃一撃は、ただのアクションではない。土地の歴史、開拓民の不屈の魂、人間の覚悟。すべてがそこに収束する。だからこそラストは胸を揺さぶり、観終わった後も長く心に残るのだ。

さらに物語の背後には、オープンレンジ、ホームステッド法、有刺鉄線といったアメリカの歴史的なリアリティがしっかりと根を張っている。

ここから先は、『シェーン』をめぐる西部劇の世界と、その奥にある歴史や人間模様を掘り下げていく。

少し長い文章になるが、コーヒーでも飲みながら、遠い西部の夕陽を思い浮かべつつ、ゆったりと読み進めていただければ幸いだ。

なお、ネタバレはできるだけ避けるが、昔の古典作品ということで、前半の簡単なあらすじ等、ある程度のネタバレやほのめかしが入っている点はご了承いただきたい。

前半のストーリーを追う

物語は、広大なワイオミングの谷に流れ者のシェーンが姿を現すところから始まる。

彼が出会うのは、開拓農民スターレット一家。父ジョー、母マリアン、そして少年ジョーイ。シェーンはやがて彼らの家に身を寄せ、農作業や雑事を手伝いながら生活をともにしていく。

無口だが礼儀正しく、どこか影を背負ったシェーンは、次第に一家の信頼を得ていく。

映画の前半は、シェーンと家族との交流や農民仲間との素朴な日常に多くの時間が割かれる。食卓を囲み、開拓の労苦を分かち合い、時には笑い合う。

その一つひとつの情景が、当時のフロンティアに生きる人々の息づかいを生々しく伝えてくれる。

しかし、その牧歌的な日々の影には、常に不穏な影が忍び寄っていた。谷を牛の放牧地として支配してきた大牧場主ライカーが、農民たちを追い出そうと圧力を強めていたのだ。

井戸の水、土地の境界、家畜の行き場……些細な衝突が少しずつ大きな対立の火種へと変わっていく。

そして中盤。ライカーはついに黒衣の殺し屋ガンマンを雇い入れる。名前はウィルソン。彼の登場は、谷全体に重苦しい緊張を走らせ、誰もが避けられぬ衝突の気配を感じ取る……。

その先の展開はここでは触れない。だが、この序盤から中盤へと積み上がるじりじりとした緊張が、終盤の衝撃を何倍にも大きくしていくことだけは、強調しておきたい。

以下では、個人的な見どころや感想、そして物語の背景にある歴史的要素などを掘り下げていく。

アメリカ西部の大地と開拓民の暮らし

まず注目したいのは、ワイオミングの美しく壮大な風景と、そこで暮らす開拓民たちの生活の手触りだ。

『シェーン』はただの西部劇ではなく、雄大な土地に根を張り、汗を流しながら生きる人々の匂いをスクリーンいっぱいに映し出している。

序盤、シェーンは夕食をご馳走になったお礼に、家の前に長年居座っていた巨大な切り株を抜こうとする。父ジョーと肩を並べ、斧を振り下ろし、泥にまみれながら力を合わせる。

その切り株がついに動いた瞬間、観客も思わず胸が熱くなる。あの場面は、開拓民が大地と格闘しながら未来を切り開こうとする姿の象徴だろう。

やがて訪れるインディペンデンス・デイ。

街ではロデオや馬の競争が繰り広げられ、開拓民たちは踊りに興じる。日々の労苦を忘れ、笑い合うひととき。そんな場面があるからこそ、彼らの暮らしに漂う希望がまぶしく感じられる。

全編を通して描かれるのは、「苦しいけれど、この土地で生き抜く」というフロンティアの開拓者精神だ。

トラブルに追い詰められても、農民たちは仲間と肩を並べ、前を向く。苦難を真正面から受け止め、それでも前を向く姿に、胸が熱くならずにはいられない。

そのたくましさに、この映画の魂が宿っている。

シェーンとジョー、二人の男の「矜持とカッコよさ」

そして、もうひとつ特筆すべきは、主人公シェーンの「カッコよさ」の描き方だろう。

ただ単純なヒーロー像ではなく、子供の目に映るカッコよさと、大人の目で見たカッコよさ、その二重の視点が重なって描かれるのだ。

まず、息子ジョーイの目線から見たシェーンは、まさに憧れのヒーロー。木の銃を腰につける少年に銃の持ち方を教え、一瞬で岩を撃ち抜いてみせる。街では圧倒的な強さを発揮し、悪漢を殴り倒す。そして、最後に少年の心に永遠に焼きつけられる “あの瞬間”……。

ジョーイの熱いまなざしを通して、観客も「伝説のガンマン」を目の前にするような高揚感を味わう。

しかし大人目線で見ると、シェーンの魅力はまた違った輝きを放つ。家族や共同体の中で控えめに振る舞い、ときに自分の感情を抑えながら、他者に配慮して立ち回る姿。牧場主と農民の対立を傍らで見守りつつ、必要な場面では力を貸し、仲間を鼓舞する。

その立ち居振る舞いには、暴力を熟知しながらも節度をもって向き合う男の覚悟がにじむ。

そして忘れてはならないのが、父親ジョーの存在感だ。

彼のカッコよさは、大人にしかわからない現実的なもの。家族を支え、ライカーと堂々と交渉し、仲間をまとめて前を向かせる。嫌がらせや暴力に悩みつつも屈せず、未来を信じて土地を耕し続けるのだ。その姿は、理想的な「等身大の父親像」として胸に響く。

映画的には、どうしてもヒーロー然としたシェーンに視線が集まる。だが、いずれ法律が秩序を支配する時代が訪れたなら、真に町を導くのはジョーのような人間だろう。

『シェーン』は、この二人の「カッコよさ」を対比させながら描き出すことで、観客に多層的な感動を残すのだ。

暴力がもたらす衝撃と余韻

『シェーン』という作品を語るうえで避けて通れないテーマが「暴力」だ。

この映画は、西部劇にありがちな派手なガンアクションとは一線を画し、暴力の位置づけとその余韻を徹底的に描き出している。

注目すべきは大きく三つの点だ。

① スターレット家における暴力観の違い

同じ家族であっても、暴力へのスタンスはまるで違う。

少年ジョーイは子供らしい純粋さから「悪には力で立ち向かうべき」と直感する。母マリアンは「暴力はすべてを壊す」と恐れ、断固として否定する。そして父ジョーは、その狭間で苦悩し続ける。

──この三者三様の立場は、そのまま「暴力をどう考えるか」という普遍的な問いの縮図になっている。西部劇の枠を超え、現実社会にまで通じる葛藤がここに凝縮されているのだ。

② シェーンの“暴力の美学”

シェーン自身は、暴力を封じて静かに暮らそうとする。しかし同時に、必要な時に必要な手を打つ人物として描かれる。

彼はただ強いだけではない。暴力がもたらす影響、使う側に求められる矜持と覚悟、そして共同体への帰結──そうしたものを熟知したうえで、一線を越える。

彼の銃は「勝つため」ではなく、「終わらせるため」に撃たれる。暴力の対象、タイミング、そして自らが関わる影響まで、すべてを見極めて行動する姿には、熟練した職人のような美学が宿っている。

だからこそ、最後に少年が「シェーン!カムバック!」と叫ぶ声は、観客の胸にも強く響く。正装に身を包み、すでに “帰る場所を手放す戦い” を選んでいたからこそ、暴力の意味と代償がより強く刻まれるのだ。

③ 殴り合いと銃撃のトーンの落差

物語前半に描かれる長い殴り合いは、西部劇的な “お約束” ともいえる。殴られ殴り返す力比べには、どこか牧歌的で、まだ共同体に残る余裕も感じさせる。

だが終盤、銃声が鳴り響いた瞬間、それまでの “殴り合いごっこ” が終わりを告げる。

そこにあるのは、生きるか死ぬか、後戻りのできない現実だけだ。観客の胸に突き刺さるのは、単なるアクションの興奮だけでなく、「越えてはならない一線を越えた」という取り返しのつかなさだ。

この落差によって、谷全体の空気は沈鬱に変わり、誰もが暴力の重さを痛感することになる。

『シェーン』は、銃撃戦を派手な見せ場として乱発する西部劇ではない。むしろ、暴力の重みとその力学を、極めて丁寧に積み上げた稀有な作品だ。

家族それぞれの立場の違い。シェーンが背負う覚悟。拳と銃声の鮮烈な落差。すべてが重なって、ただの “アクション映画” では終わらない余韻を生んでいる。

暴力のカタルシスを描きつつ、暴力の是非そのものを問う映画。『シェーン』の真の凄みはそこにある。

牧場主 vs 開拓農民──善悪を超えたせめぎ合い

『シェーン』で描かれる、「牧場主 vs 開拓農民」という対立構図。

これは単なる “善と悪の戦い” ではない。

西部劇に繰り返し登場するこの構図には、19世紀アメリカ西部の複雑な土地事情と法制度のはざまが横たわっている。

映画の舞台となるワイオミングの谷も、もともとはオープンレンジ(公有地を慣習的に放牧できた草原)として、長年牧場主たちが自由に牛を放して使ってきた土地だった。

牧場の拠点を私有地として持ちつつも、周囲の公有地を放牧に使うケースが一般的だった。

つまり、「法律的な所有権」はなくとも、事実上の “使用者” として長年生業を続けてきた人々がいたのだ。

そこに後からやってきたのが開拓農民たちだった。

ホームステッド法(1862年制定)により、「公有地を耕して5年間定住すれば、そこはあなたの土地になりますよ」という制度が施行され、多くの移民や労働者たちが夢を持ってフロンティアに入植してきた。

つまり、「先に使っていた者」vs 「法に基づいて入ってきた者」という、どちらもそれぞれの正当性を抱えた者同士の衝突でもあったのだ。

そして、その火種に拍車をかけたのが、有刺鉄線の登場である。

これによって境界線が “視覚的に” 明確になり、それまでは曖昧に共存できていた土地の使用が、はっきりと「ここは俺の土地だ」と主張する道具となった。

実際、劇中でも、シェーンが町で有刺鉄線を買い、それを張る場面が描かれる。少年が「他の農民の有刺鉄線が切られた」と心配そうに告げるシーンは、この新しい道具がただの境界ではなく、衝突のきっかけになりうることを示している。

つまり、線が引かれた瞬間、両者の生業が真正面からぶつかり合う構造になったというわけだ。

こうして、牧場主には「今まで自由に使っていた土地に急に境界線を引かれ、水まで遮られるなんて納得できない」という不満が、農民には「ようやく根を下ろしたこの土地を、脅しや暴力で追い出されてたまるか」という怒りが生じた。

そのことは劇中でも、牧場主ライカーの言葉に表れている。

「俺たちは血と汗と飢えに耐え、この土地を安全な放牧地にしてきた。先住民や盗賊を追い払い、そのために仲間も死んだ。なのに、昔の苦労を知らない連中がやってきて、土地を囲い込み、水を奪う」と怒りをぶつける。

牧場主には牧場主なりの “自分たちの犠牲と権利意識” があり、それが彼らの暴力的な行動の背景になっている。

一方、父親のジョーも「牛を放牧し続けるやり方は広大な土地を使うわりに成果が少ない。これからは土地を持ち、農業や酪農を組み合わせるのが道だ」とシェーンに語る。

まさに、“牧場主の古い慣習” に対抗する “農民の未来” がここで言葉になっている。

さらに重要なのは、この時代の辺境では、公的な秩序(保安官・裁判所など)が遠く、ほとんど機能していなかったという現実だ。

劇中でも「ここから法は三日も離れている」と言及されるように、人々は自分たちで決着をつけざるを得なかった。

制度が整いきらない過渡期。

公権力が機能しないフロンティア。

そして、それぞれの正義を抱える人々。

そうした状況が、やがて暴力による直接的な衝突へとつながっていく。それがこの物語の根底に流れる、アメリカ西部のリアルな社会の風景だったのだ。

このような背景を念頭に置いて観れば、『シェーン』の対立構図は、単なる“悪者退治”ではないことが見えてくるはずだ。

牧場主と開拓農民、それぞれの背負う事情と時代のうねり。そのぶつかり合いのドラマが、この映画にリアリティと深みを与えている。

『赤い河』と『シェーン』──時代と場所の違いが生む物語

『シェーン』を好きになった方に、ぜひ紹介したい西部劇がある。──それがハワード・ホークス監督の大作『赤い河』だ。

物語は、幌馬車隊が西を目指して進むシーンから始まる。主人公ダンソンは隊を離れ、相棒とともに自らの土地を探しに行く。道中、襲撃で隊からはぐれた少年と出会い、3人で力を合わせて牧場を築き上げていく姿が描かれる。

やがて十数年の歳月が流れ、牧場は巨大な牛の群れを抱えるまでに成長する。

物語のメインテーマは、彼らがその牛を北の市場まで送り届ける “キャトル・ドライブ(牛追い)” だ。

数千頭の牛を率いる壮大な旅路の中で、スタンピード(牛の暴走)、先住民の襲撃、仲間内の不和といった数々の試練が襲いかかる。

そして青年へと成長したかつての少年との、父と子のような激しい対立と絆が物語を熱く貫いていく。

アクションの迫力と人間ドラマの深みが融合した、西部劇の王道にして神話的傑作だ。まさに「アメリカのカウボーイ像の原点」と言える作品である。

ここで面白いのは、『赤い河』のダンソンと、『シェーン』の“悪役”ライカーが、とても近い立場にあることだ。どちらも、自分の手で土地を切り開き、長年その地を支配してきた「牧場主」なのだ。

だが両者を隔てる決定的な違いは「時代」だった。

『赤い河』は南北戦争前後(1850-60年代)を舞台にし、オープンレンジでの放牧がまだ可能だった頃を描く。

対して『シェーン』は1889年。すでにホームステッド法によって農民が流入し、有刺鉄線が境界をはっきりさせた時代だ。つまり、牧場主の “自由放牧の夢” が終わりを迎え、開拓農民との衝突が避けられなくなっていたのだ。

この視点から見ると、もしライカーが数十年前に生まれていれば、彼もまたダンソンのように “開拓の英雄” として語られていたのかもしれない。

だが時代は変わり、同じ「牧場主」という立場も、“神話の主人公” にも “物語の悪役” にもなり得る──。そんな歴史の転換点を、二つの映画を並べて観ることで体感できる。

また、もうひとつ興味深い違いがある。それは「場所」だ。

『赤い河』はテキサス、『シェーン』はワイオミングが舞台。

南北戦争後、テキサスの放牧地は牛であふれ、干ばつも重なって草地が不足した。

より良い牧草を求める動きが北上するなか、1876–77年の “ブラックヒルズ戦争” などで、先住民の狩猟地だった北部大平原が軍事的に制圧され、公有地の草原が事実上「オープンレンジ」として利用可能となったのだ。

こうして、放牧業者と資本がワイオミングやモンタナへ一気に流れ込んだ――その“拡張の波”の先に、『シェーン』が描くような牧場主と開拓農民の衝突が生まれていったのである。

このように、『赤い河』と『シェーン』は「前期」と「後期」の違いに加えて、テキサスからワイオミングへと舞台が広がるアメリカ西部開拓の地理的な変化をも映し出している。

まさに、西部劇というジャンルそのものがアメリカ史の鏡となっているのだ。

👉『赤い河』(Amazonページ)

なお、上記の内容は主に『カウボーイの米国史』(鶴谷壽 著)や『鉄条網の世界史』(石 弘之 著、石 紀美子 著)『図解 フロンティア F‐Files』(高平鳴海 著)等を参照した。

特に、『鉄条網の世界史』では、牧場主と開拓農民の対立構図や、有刺鉄線がもたらした衝撃的な変化、そして『シェーン』の背景を想起させる “ジョンソン郡戦争” などについてわかりやすく説明されている。

また、『カウボーイの米国史』には、それらに加えて、テキサスからワイオミングへと牧畜が拡大していく流れも丁寧に解説されており、映画の背景を理解するうえで非常に参考になった。

(※その上、どちらの本でも『シェーン』について言及されている!)

👉『鉄条網の世界史』(Amazonページ)

👉『カウボーイの米国史』(Amazonページ)

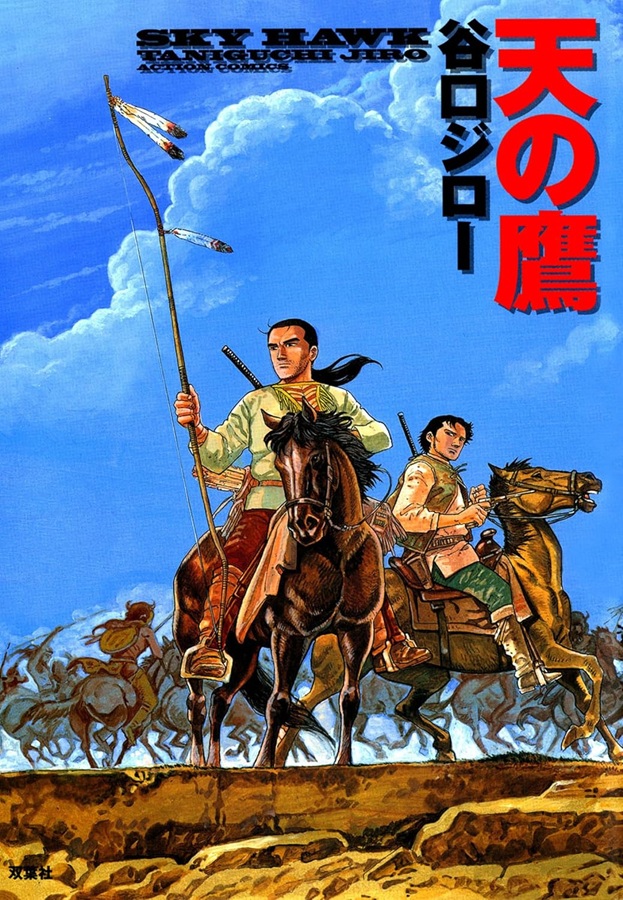

また、上述のブラックヒルズ戦争を “体験” できる作品として、『天の鷹』(谷口ジロー 著)というコミックも挙げておきたい。先住民と白人の衝突を圧倒的な画力で描いた作品で、当時の緊迫感を追体験できる。

『シェーン』が描いた牧場主と開拓農民の対立を思い浮かべると、そのさらに奥に横たわる、より大きな “土地の争い” の記憶がかすかに響いてくる。歴史の地層をめくるように、物語同士がつながっていくのを感じられるだろう。

興味のある方は、このブログ内のレビュー記事も合わせて読んでみていただきたい。

👉『天の鷹』漫画の感想・レビュー:白人 vs 先住民──2人の侍が生きた激動の西部開拓時代

👉『天の鷹』(Amazonページ)

マカロニウエスタンを先取りした『シェーン』の影

『シェーン』は、アメリカ西部のフロンティア開拓精神を真正面から描いた、いわば “正統派” の西部劇だ。子どもも大人も心を揺さぶられる、重厚で普遍的な人間ドラマでもある。

しかし、その中には、後の時代のジャンル映画──とりわけマカロニウエスタンに通じる「マニアックな肌触り」も残している。

その象徴が、黒ずくめの殺し屋ガンマン──ウィルソンだ。

背の高い痩身、冷たいまなざし、黒い出で立ち。歩けばブーツが床をきしませ、二丁拳銃と拍車が金属音を響かせる。その姿はどこか “ガジェット感” を漂わせ、牧場や畑で泥にまみれる開拓者たちの世界に、異質な存在として入り込んでくる。

そして彼が初めて力を見せる場面は、派手な演出ではないにもかかわらず、観る者の心に強烈な痕跡を残す。

シーンそのものはシンプルなのに、不気味な “間” と “気配” で緊張感を一気に高め、その瞬間から物語の空気が変わってしまう──リアリズムではなく「様式」としての暴力描写の萌芽がすでに感じられるのだ。

この異様な空気感は、ジョン・ウェインやジェームズ・スチュアート主演の伝統的な西部劇ではなかなか見られないものだ。だからこそ、当時の観客にとっても強烈なインパクトを残したに違いない。

実際、『マカロニウエスタン 殺戮と銃撃のバラード』(蔵臼金助著)では、ウィルソンのキャラクターや登場シーンなどの演出が「マカロニウエスタンの元型のひとつ」と評されている。

セルジオ・レオーネの『夕陽のガンマン』(1965年)に登場する、冷徹で黒衣の殺し屋モーティマー大佐や各種ガンマン像には、確かにこのウィルソン的な佇まいや演出の系譜を感じることができる。

正統派の物語を支えながら、後の西部劇に “異物” の影を残したウィルソン。そこに『シェーン』の奥深さと、ジャンルを超えて残した爪痕があるのだ。

👉『マカロニウエスタン 殺戮と銃撃のバラード』(Amazonページ)

👉『夕陽のガンマン』(Amazonページ)

『シェーン』の舞台を歩く──グランドティトン国立公園

『シェーン』が描いた西部の風景と空気を実際に味わいたいなら、ワイオミング州のグランドティトン国立公園を訪れてほしい。

この国立公園は、鋭く切り立ったグランドティトン山脈と、鏡のように澄んだ湖が織りなす、アメリカを代表する自然景観のひとつだ。

実際にこの地を訪れたことがあるが、目の前に広がる雄大な自然に圧倒されると同時に、どこか懐かしさを覚えるような西部の郷愁に、深く心を揺さぶられた。

映画に登場する雄大なグランドティトンの山々を背景に、数多くのハイキングルートが整備され、野生のバイソンやムース、さらにはオオカミまで姿を現すことがあるという。まさに “生きた西部” の風景を体感できる場所なのだ。

グランドティトン国立公園のモルモン・ロウ歴史地区に残る開拓時代の納屋(撮影:筆者)

グランドティートン国立公園、スネーク・リバー・オーバールックから望むティートン山脈。写真家アンセル・アダムスが1942年に名作『The Tetons and the Snake River』を撮影したのと同じ場所。(撮影:筆者)

👉旅の詳細は『地球の歩き方 アメリカの国立公園』(Amazonページ)

『シェーン』と響き合うゲーム体験──荒野と暴力のドラマ

『シェーン』が投げかけた問いは、時を超えて生き続けている。ゲームという新たな舞台にも継承され、暴力や共同体の意味をめぐる葛藤が、いまの私たちに迫ってくる。

『Red Dead Redemption』シリーズ(Rockstar Games)

もし『シェーン』や西部劇が好きなのに、このオープンワールドゲームをまだ遊んでいない方がいたら──「今すぐに」プレイしてほしい。

まずは初代『Red Dead Redemption』。

乾いた風が吹きすさぶ西部の荒野。そこでは牧場主や開拓農民の暮らしがリアルに息づいている。主人公は一匹狼の流れ者。かつての仲間を討つよう政府に強いられたジョン・マーストンが、愛する家族を取り戻すために旅を続ける重厚な物語が展開する。

そこには、クラシック西部劇の原風景と、『シェーン』が影響を与えたマカロニウエスタンの空気が共存している。

そして、続編の前日譚『Red Dead Redemption 2』。

ダッチ率いる無法者の一員として逃亡生活を送るアーサー・モーガンが、仲間への忠義と迫りくる時代の変化とのあいだで揺れ動く壮大な物語。法と資本が押し寄せる “西部の終わり” や、共同体と暴力の関係性が、物語のメインテーマとして濃密に描かれる。

また、開拓農民の生活や家族の小さな夢に触れるようなエピソードも登場。『シェーン』を知る人なら、思わずニヤリとするようなシーンがいくつも仕込まれている。

『Red Dead Redemption 2』より:花咲く草原を進むアーサー。遠景には牧場と山並みが広がり、ワイオミングを思わせる風景が再現されている。 © Rockstar Games

両作に共通するのは、アメリカ西部の郷愁を見事に表現した世界観や、重厚な人間ドラマ。そして、法と無法のせめぎ合い、暴力の重み──『シェーン』が抱えていた “西部の倫理” が、広大な世界の中で手触りを伴って迫ってくる。

西部劇を数多く観てきた人ほど、このゲームの中に「映画では味わえなかった体験」に没入できるはずだ。

長い旅を終えたとき、実際にアメリカ西部の旅に向かう航空券を買わずにはいられなくなる──そんな衝動に駆られる傑作である。

『Red Dead Redemption 2』より:蛇行する川と緑豊かな大地。空気感までもが感じられる、広大なワイオミング的光景。 © Rockstar Games

👉『レッド・デッド・リデンプション』(Amazonページ)

👉『レッド・デッド・リデンプション2』(Amazonページ)

『The Last of Us Part II』(Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

『The Last of Us Part II』は、感染者がはびこる終末世界を舞台に、人間同士の対立や暴力の連鎖を描いたアクションアドベンチャーゲームだ。

主人公のエリーたちが拠点とするのは、ワイオミング州ジャクソン。グランドティトン国立公園の玄関口ともいえる街で、まさに『シェーン』と同じ土地に根を下ろしている。

序盤には、雪をいただいた山々の雄大な景色が広がり、プレイヤーを一気にその世界へ引き込む。

『The Last of Us Part II』より:雪に閉ざされた拠点を後にし、険しい山道へと分け入る。人影の小ささが大自然の厳しさを際立たせる。 © Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

物語全体を貫く大きなテーマは、「暴力が人間や共同体にどんな爪痕を残すのか」という問いかけだ。

ここに注目して『シェーン』と並べてみると、作品のコントラストがいっそう鮮明に浮かび上がってくる。

『シェーン』は、物語に必要な最小限の暴力だけを厳選し、その一撃一撃に決定的な意味を込めた作品だ。

主人公のシェーンは暴力の重みと帰結を知り尽くしている。いつ使わないか、いつ使うべきか、誰にどう向けるべきか──そして使ったあとどう終わらせるか。

その判断と覚悟が、筋の通った“倫理”として描かれるから、観客は無意識にカタルシスを得る。

一方、『The Last of Us Part II』はまるで逆方向から同じ主題をえぐる。

感染者がはびこる終末世界という設定自体が異なるとはいえ、ここに登場する多くの人間は、暴力を制御しきれない。恐怖、怒り、報復、誤解──さまざまな動機が絡み、不用意な暴力が連鎖していく。

時に無意味な死、理不尽に刻まれる心の傷、取り返しのつかない選択。『シェーン』の精密な“収束”に対し、『The Last of Us Part II』は混沌が混沌を呼ぶ現実の粘度を、手触りのあるゲーム体験として提示する。

そこには、不完全な人間が不完全なまま暴力を選択してしまう現実がある。潔い神話的決着は用意されない。だからこそ、プレイを重ねるほど胸が痛み、同時に目が離せない。

暴力の動機、共同体への跳ね返り、行為の“後始末”までを自分の手で体験させる──ゲームならではの倫理の追体験がここにはある。

※本作をプレイするなら、まずはシリーズの原点である『The Last of Us Part I』から。ゲーム史に残るマスターピースであり、 その人物関係と価値観の基盤を体験しておくことで、『The Last of Us Part II』の痛みと問いかけが何倍も濃く響く。

『The Last of Us Part II』より:拠点近くの高台からの眺望。ワイオミングの白銀の山々を前に、物語の静けさと緊張感が同居する。 © Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

👉『The Last of Us Part I』(Amazonページ)

👉『The Last of Us Part II』(Amazonページ)

👉『シェーン』(Amazonページ)

コメント