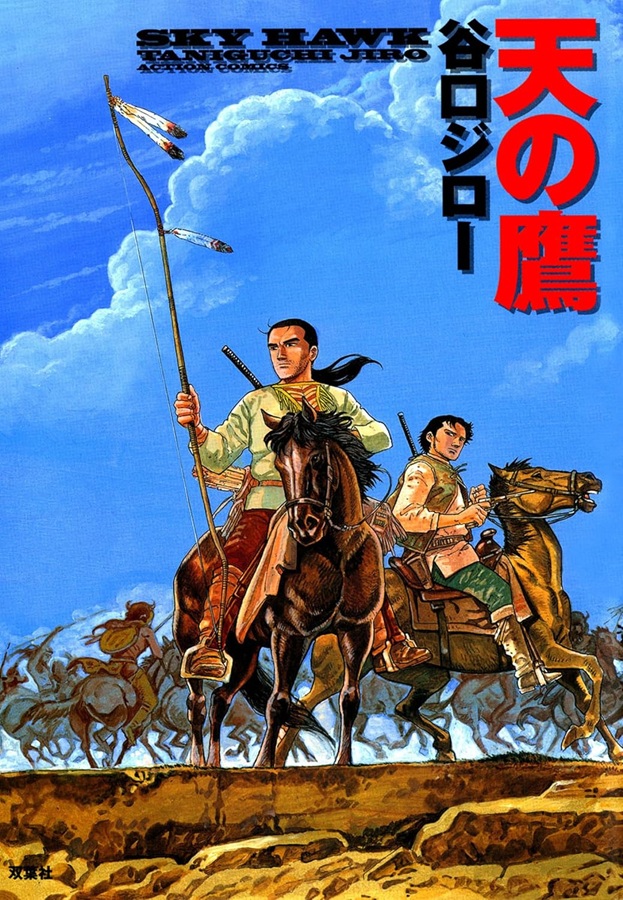

『天の鷹』(谷口ジロー著/アクションコミックス/2002年)

👉『天の鷹』(Amazonページ)

全体的な内容・感想

※本記事では、アメリカ先住民/ネイティブ・アメリカンの呼称を、本書の記載と合わせて「インディアン」と記載する。

アメリカ西部の歴史を語るとき、避けて通れない出来事がある。

1876年、「リトルビッグホーンの戦い」──

白人たちの西部開拓の波に抗い、インディアンたちが最後の大きな抵抗を試みた、あまりにも有名な戦いだ。

この戦いは、金鉱の発見をきっかけに起こった「ブラックヒルズ戦争」の最中に起きたものであり、アメリカ政府とスー族を中心としたインディアン諸部族との激しい対立の象徴でもある。

『天の鷹』は、この歴史的衝突を軸に据えつつ、その背後にある土地の争奪、条約の反故、そして文化の破壊までを、インディアン側の視点から丁寧に描き出す。

とはいえ、ただ戦争を描いているだけではない。

狩りの場を奪われ、土地を追われ、誇りを砕かれていく中で、インディアンたちはどう生きようとしたのか──

描かれるのは、ゆっくりと、しかし確実に日常が壊されていく過程だ。

「開拓」という言葉が持つ明るい響きの裏に、どれほどの犠牲と断絶があったのか──静かな筆致の中に確かな重みが刻まれていく。

西部史に関心のある人はもちろん、歴史を“人間の物語”として深く感じ取りたいすべての人に、「最初の一冊」として強くおすすめしたい作品だ。

もちろん、本書は「歴史もの」としてだけでなく、漫画作品として抜群におもしろい。

登場人物の価値観や人生観、それぞれの立場や葛藤が丁寧に描かれており、気づけば一人ひとりのキャラクターに強く感情移入してしまう。

僕自身も、読み始めてわずか十数ページで、その世界観の醸し出す独特の味わいに引き込まれていた。

ページをめくるごとに、インディアンと白人の対立がじわじわと緊張を増し、次の展開を追わずにはいられなくなる。

物語のスケール感と人間ドラマの濃さ、その二つが絡み合うことで、歴史を知らなくても最後まで一気に読ませてくれる力がある。

そして何より心を打つのは、谷口ジロー氏の精緻で美しい筆致だ。

アメリカ西部の雄大な自然を背景に、乾いた大地や広がる空気感がまるで目の前に立ち現れるように描かれ、そこに漂う郷愁までが伝わってくる。

一方でアクションシーンは迫力満点だ。

追跡劇や採掘場での戦いなど、西部劇ではおなじみのシチュエーションが、独自の緊張感とともに描かれ、読み手を思わずワクワクさせる。

また、本書のユニークさは、映画『ラストサムライ』と同じく、物語を “第三者” の視点から描いている点にもある。

主役は、異国の地に迷い込んだ二人の日本人侍だ。

やがて二人は、仲間として迎え入れてくれたオグララ・スー族の人々と生活を共にし、戦士としてともに戦う存在へと変わっていく。

柔術・剣術・弓道といった日本の戦闘技術と、インディアン部族が受け継ぐ人生哲学や生存技術。その両者が互いに敬意を抱き、学び合う姿が物語の核を成している。

アクションシーンでは侍の技が存分に生かされ、読者に爽快感を与えると同時に、日本人としての誇りが刺激される。

見知らぬ土地で居場所と生きがいを見つけ、そのきっかけを与えてくれたスー族への感謝と同胞意識が育っていく過程は、静かに胸に染みてくる。

まずは肩の力を抜いて、物語そのものを漫画として味わってほしい。

そしてもしアメリカの歴史に関心があるなら、二度三度と読み返すことで、新たな発見や理解がきっと深まっていくはずだ。

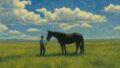

リトルビッグホーンの戦場跡(モンタナ州)。現在は国立記念碑として草原の静けさが広がっている。(Canva素材より)

具体的な内容・感想(重大なネタバレなし)

物語の幕が上がるのは、1871年のワイオミング準州。

主人公は、元会津藩士の日本人2人──相馬彦三郎と四方津万蔵。アメリカ大陸で生き延びる彼らの姿が、森の中での狩りの場面から描かれる。

やがて彼らは、森の中でひとり命がけで出産したインディアン女性・ラニング・ディアと出会い、瀕死の彼女を救うことになる。ここから物語は静かに動き始める。

わずか十数ページのあいだに、異郷で助け合いながら生きる二人の絆や、言葉にせずとも通い合う信頼がじわじわと沁みてくる。会話の端々からは、当時のアメリカの空気感──時代のざわめきや緊張感までもが伝わってくる。

その後、スー族の戦士たちとの遭遇をきっかけに、実在の英雄クレイジー・ホースとの出会いが描かれ、物語は次第に歴史のうねりと交差していく。

読み手はいつのまにか、フィクションと史実の境界に身を置き、ひとつの時代のただ中を共に歩くことになる。

時代はすでに白人の西部進出が本格化し、鉄道建設の線路はスー族の暮らす土地のすぐ近くまで迫っていた。

線路が西へ延びるにつれ、鉱山師や開拓者などの入植者が急速に流れ込み、土地をめぐる緊張は高まっていく。

インディアンの抵抗に対抗するため、入植者や鉄道を守る名目で騎兵隊が動員され、部族への容赦ない攻撃が繰り返された。そこには「西部開拓」の華やかな表の顔とは対照的な、非情な現実があった。

さらに、インディアンを土地から追い出す手段のひとつとして行われたのが、バッファローの大量狩猟である。

食料だけでなく、住居(ティピー)や衣服、生活のあらゆる必需品をバッファローに依存していた部族にとって、その根絶は生存そのものを脅かす行為だった。

やがて多くの部族は保留地へと追い込まれていく。

物語が中盤に差しかかるころ、まるでラスボスのように登場するのが、第七騎兵隊を率いるカスター将軍だ。

彼は「鉄道建設予定地に住むインディアン部族を先に叩くことこそ自分の役割だ」と信じ、苛烈な攻防を仕掛けていく。

やがて舞台は、インディアンにとって偉大な精霊が宿る聖地「ブラックヒルズ」へと移る。金脈があるという噂が広まり、白人入植者が雪崩のように押し寄せてくるのだ。

合衆国政府との譲渡交渉は決裂し、スー族は採掘所を強襲。そこから各地での戦闘が激化。主人公の二人も戦いの渦へと身を投じ、その実力を示していく。

この一連の流れは、歴史上「ブラックヒルズ戦争」と呼ばれる出来事に重なる。

物語には、スー族の首長シッティング・ブルや、クレイジー・ホースら実在の人物も次々と登場し、部族連合のキャンプは日に日に拡大していく。

歴史的事実でもあるが、同時に作品の大きな山場でもあるため、ここから先は触れない。

ぜひページをめくりながら、1876年の大決戦──「リトルビッグホーンの戦い」へと至る壮絶な物語を味わってほしい。

『カスターの戦い』(1903年、チャールズ・ラッセル作)。リトルビッグホーンの激闘を描いた歴史画。(Canva素材より)

この漫画を読んで強く感じるのは、ゴールドラッシュがいかに白人の西部開拓熱をあおり、インディアン迫害の大きな要因となったかという点だ。

さらに、大陸横断鉄道の建設や、白人によるバッファローの大量狩猟といった出来事が、インディアンの自由な生存にとっていかに致命的で壊滅的な打撃となったかが鮮明に浮かび上がる。

物語を追ううちに、それが頭で理解する知識ではなく、まるで肌で実感するように伝わってくる。

ちなみに、『世界の歴史 (23) アメリカ合衆国の膨張』によれば、1880年代になるとアメリカ西部への農民の定住も本格的に進んでいったという。

この漫画の舞台のひとつでもある南北ダコタの大草原は、もともと極度の乾燥と厳しい冬の寒さにさらされた不毛の地だった。

だが、地下水を汲み上げる水車ポンプの普及や、乾燥地向けの小麦品種の導入、さらに農具の進歩によって、次第に白人の定住地へと姿を変えていった。

そしてこの変化は、インディアンにとってはさらなる生存空間の喪失を意味した。

狩猟や移動の自由を奪われ、保留地に押し込められていく流れは、こうした農業定住の拡大とも深く結びついていたのである。

👉『世界の歴史 (23) アメリカ合衆国の膨張』(Amazonページ)

また、『天の鷹』が描いたブラックヒルズ戦争の帰結として、白人の牧場主や農民はワイオミングにも進出していった。

先住民が軍事的に制圧されることで、広大な草原は事実上オープンレンジ(公有地を慣習的に放牧できた草原)となり、人々はワイオミングやモンタナへ雪崩れ込んだのだ。

その延長線上にあるのが西部劇の名作『シェーン』の物語だ。そこでは再び、土地と暴力をめぐる新たな争いが始まっていく。

👉ブログ内記事:『シェーン』映画レビュー・感想:ワイオミングの大地に刻まれた人間ドラマ

👉『天の鷹』(Amazonページ)

関連しておすすめしたい本

この漫画を読み終えたあとには、ぜひ実際の歴史にも触れてみてほしい。

物語の背景となった出来事や人物を知ることで、作品に込められた奥行きがより深く感じられるようになるだろう。

『大西部への道』(猿谷要著/1968年)

まず、かなり古い本になるが、『大西部への道』をおすすめしたい。

西部劇がブームだった時代に書かれた本ゆえ、刊行年こそ古いが、内容は非常に読みやすく、今でも入門書として価値のある一冊だ。紙面から感じる“古き良き手触り”も味わい深い。

本書では、「リトルビッグホーンの戦い」に至る過程が、一章まるごと地図や写真とともに丁寧に解説されている。

戦いの前にカスターらがどう動いたのか、シッティング・ブルやクレイジー・ホースをはじめとした部族の布陣はどうだったのか──その詳細が図解され、戦闘の経過と結末までがわかりやすく描かれている。

「リトルビッグホーンの戦い」は、西部開拓とネイティブ・アメリカンの歴史を考える上で極めて重要な分岐点だ。ぜひ本書を手に取りながら、当時の情勢に思いを馳せてみてほしい。

※なお、本書ではこの戦い以外にも、ルイス・クラーク探検隊やオレゴン・トレイルなど、アメリカ西部史の主要な出来事が幅広く紹介されている。

👉『大西部への道』(Amazonページ)

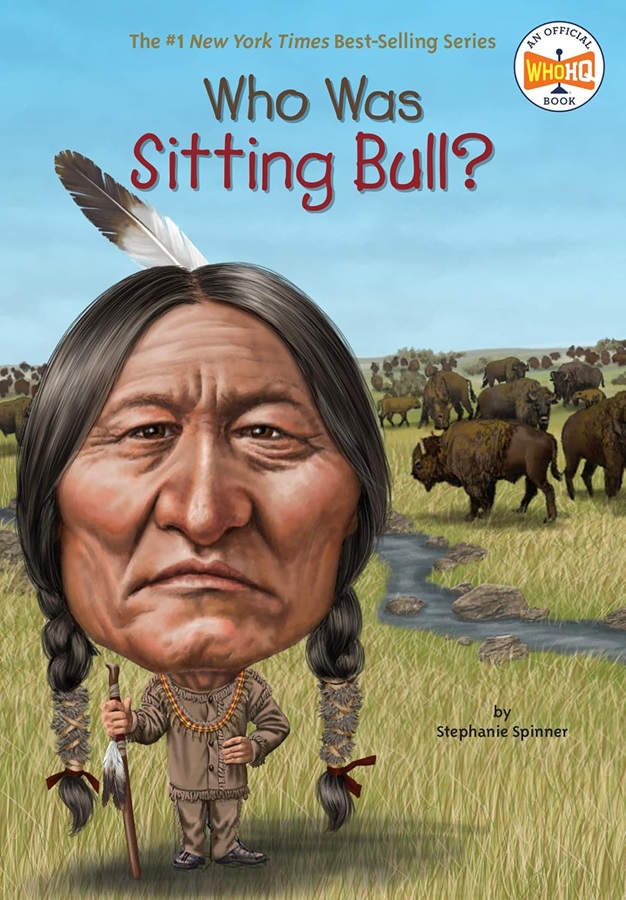

『Who Was Sitting Bull?』(Stephanie Spinner著/2014年)

もう一冊紹介したいのが、英文児童書の『Who Was Sitting Bull?』だ。

英語ネイティブの8〜12歳を対象に書かれており、平易な語彙と文体でまとめられているため、ある程度英語に慣れている方であれば、無理なく読み進められる。

児童書とはいえ、図やイラストも豊富で、一般的な日本人読者にとってはむしろちょうど良い入門書といえる内容だ。

前半では、シッティング・ブルの生い立ちからはじまり、スー族の歴史や文化、価値観などが紹介される。そして、白人入植者の増加にともなって騎兵隊や砦の数が増え、衝突が激化していく過程の説明へと進んでいく。

ここまで読めば、漫画で描かれていた背景もさらに立体的に見えてくるはずだ。

本書で印象的なのは、ゴールドラッシュ期に西部へ押し寄せた鉱山師たちの多くが、企業ではなく「一般の白人たち」だったという点への指摘だ。

鉱山会社であれば採掘が終われば引き払うが、彼らは生活の場を求めてやって来た。つまり “帰るつもりのない入植” だった──このことが、ネイティブ・アメリカンにとっては、より深刻な脅威だったのだろう。

後半では、「リトルビッグホーンの戦い」以降のシッティング・ブルの足跡も詳しく描かれる。

たとえば、ガンマンであり興行主でもあったバッファロー・ビルとの交流や、ゴースト・ダンスの興隆とその後の衝突など──歴史の流れのなかで彼がどのように生き抜いたかが、簡潔かつ丁寧に語られている。

👉『Who Was Sitting Bull?』(Amazonページ)

──────────────────

📖関連記事

👉 『シートン 4:タラク山の熊王(モナーク)』書評・感想:猟師と熊の壮大な追跡劇──アメリカ西部の大自然を描き切った名作漫画

同じく谷口ジローが手がけた名作。19世紀後半のシエラ・ネバダ山脈を舞台に、猟師ケリヤンと熊ジャックの攻防を描く。緊張感と旅情、そして動物への深いまなざしが繊細な筆致で表現されている。

👉『シートン 4:タラク山の熊王(モナーク)』(Amazonページ)

コメント