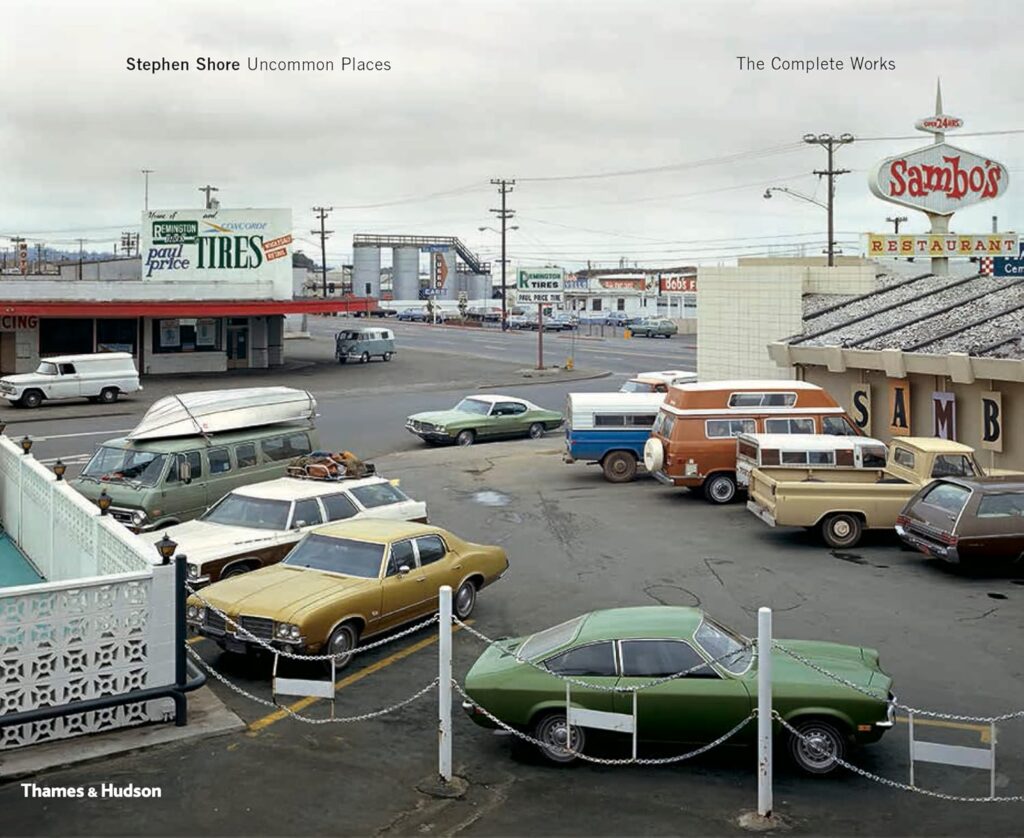

『Uncommon Places: The Complete Works』(スティーブン・ショア(Stephen Shore) / 2004年)レビュー・感想

👉『Uncommon Places: The Complete Works』(Amazonページ)

はじめに──何気ない風景にハッとさせられる瞬間

アメリカやカナダを旅するとき、何気ない風景にふとカメラを向けたくなることがある。

そんなときに思い出すのが、スティーブン・ショア(Stephen Shore)の写真集『Uncommon Places: The Complete Works』(2004年)だ。

この写真集に収められた数々の写真を初めて見たとき、僕はその一枚一枚に思わず見入ってしまった。

主に1970年代に撮られた古い写真だが、そこに写っているのは特別な景勝地でも著名な建築物でもない。アメリカのどこにでもありそうな、ごく普通の風景だ。

普段は気にも留めず通り過ぎてしまうような場所、「見るべき風景」のあいだに存在する、いわば “退屈で暇な場所”。

しかしそこには、アメリカの町角や町外れに濃厚に漂う、ノスタルジックな色気のような空気がはっきりと写り込んでいた。

──この記事では、僕がこの写真集から受け取った風景の手触りや、アメリカという国の「余白」について、少し丁寧に語っていきたい。

文章は長めになるが、コーヒー片手に、ゆっくりページをめくるような心持ちで読み進めてもらえたらうれしい。

(※本記事では便宜上「アメリカ」と単独で表記しているが、写真集にはカナダで撮影された写真も多く含まれている。いずれも「アメリカ的な風景」として捉えられることが多いため、ここでは便宜上そのように表記を統一している。)

書評|『Uncommon Places』の魅力とその理由

スティーブン・ショアと『Uncommon Places』について

🔹 写真家紹介:「スティーブン・ショア(Stephen Shore)」とは?

スティーブン・ショアは1947年ニューヨーク生まれ。14歳でMoMAに作品が収蔵され、若くしてアンディ・ウォーホルのファクトリーにも出入りした。写真家としての本領は、1970年代に本格化する「日常風景」の観察と記録にある。

彼は1975年、ニューヨーク州のジョージ・イーストマン・ハウスで開催された展覧会「New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape(ニュー・トポグラフィックス:人間によって変容した風景)」の出品作家の一人でもある。

そこでは、手つかずの自然や劇的な絶景ではなく、宅地造成地、駐車場、看板、モーテルといった “人の手で形づくられた普通の風景” を、感情を抑えた冷静なまなざしで写す姿勢が共有された。ショアの実践は、この流れの中核をなしている。

🔹 写真集紹介:『Uncommon Places』とは?

代表作『Uncommon Places』は、上述の姿勢を大型カメラ(8×10インチ)で徹底した写真集だ。アメリカ各地の交差点や駐車場、住宅街、モーテル、ダイナーといった日常の風景を、感情を排した視線と緻密な構図で淡々と記録している。初版は1982年、2004年には『The Complete Works』として再編集された。

当時、カラー写真はまだ芸術として十分に評価されていなかったが、ショアはあえてカラーを用い、色調や光、形の配置といった繊細な関係性に美を見いだした。ニュー・トポグラフィックスの潮流でもモノクロを基調とする作品が多かったが、ショアはあえてカラーを選び、その色彩感覚が彼のアプローチを際立たせている。

何も起きていない、ただの風景──しかし、それをどう切り取り、どう構成するか。その静かな構築力こそが、作品の核心となっている。

『Uncommon Places』というタイトルが示すように、“非凡さ”は決して風景そのものに宿るのではなく、見る側のまなざしによって立ち上がる──その哲学が、ページの隅々から静かに伝わってくる写真集だ。

なぜこの風景に目を奪われるのか──写真に映るアメリカの感触

感想に入る前に、まずは実際の写真を、「じっくりと」見てほしい。百聞は一見に如かずとはこのことだ。

(※写真はすべてスティーブン・ショア『Uncommon Places: The Complete Works』(Thames & Hudson, 2004)より引用。掲載にあたり、画像はサイズを縮小している。詳細は末尾をご覧いただきたい。)

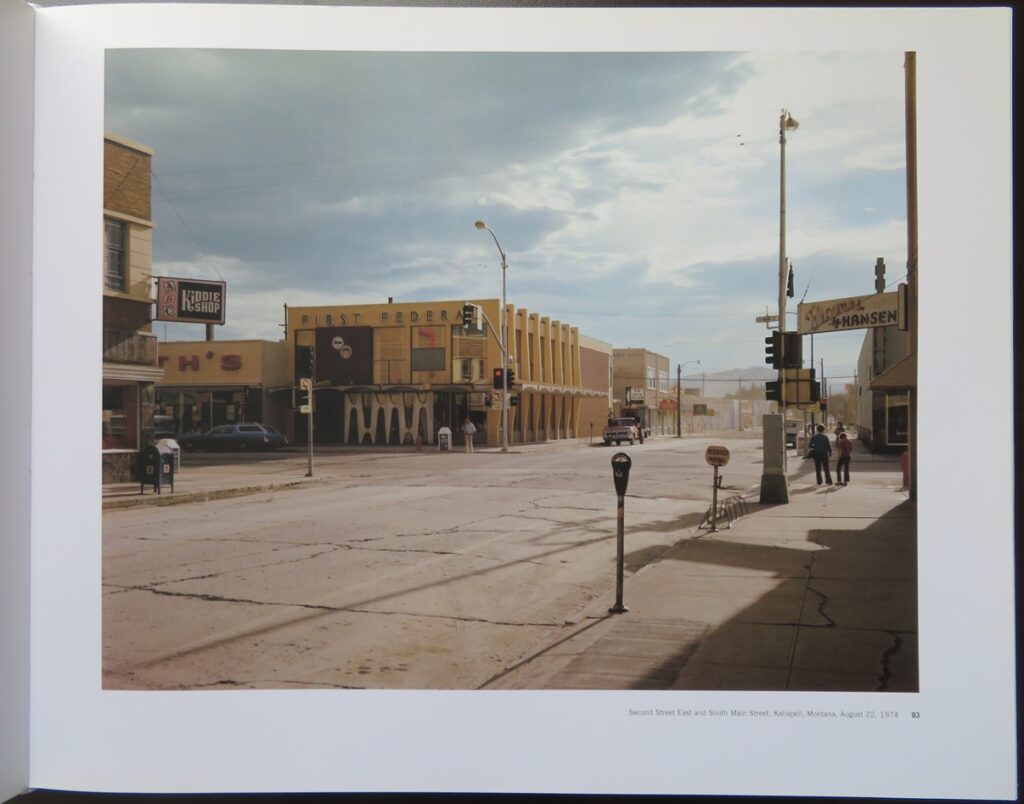

スティーブン・ショア《Uncommon Places: The Complete Works》(Thames & Hudson, 2004)より Second Street East and South Main Street, Kalispell, Montana, August 22, 1974 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Stephen Shore

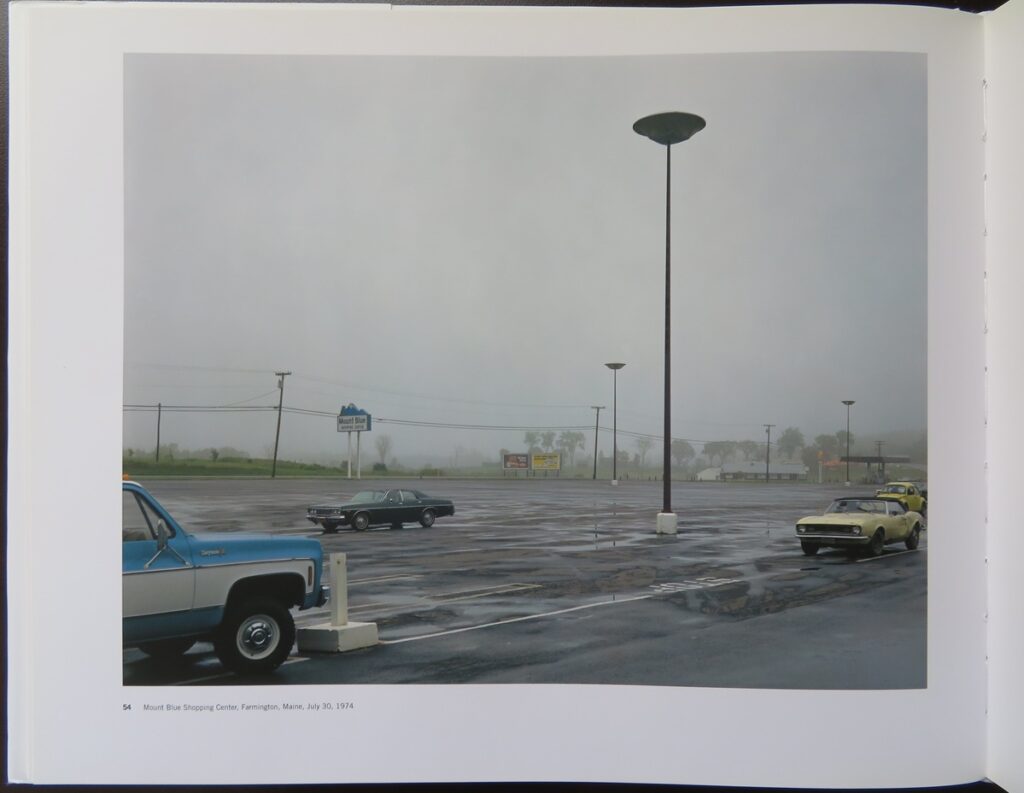

スティーブン・ショア《Uncommon Places: The Complete Works》(Thames & Hudson, 2004)より Mount Blue Shopping Centre, Farmington, Maine, July 30, 1974 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Stephen Shore

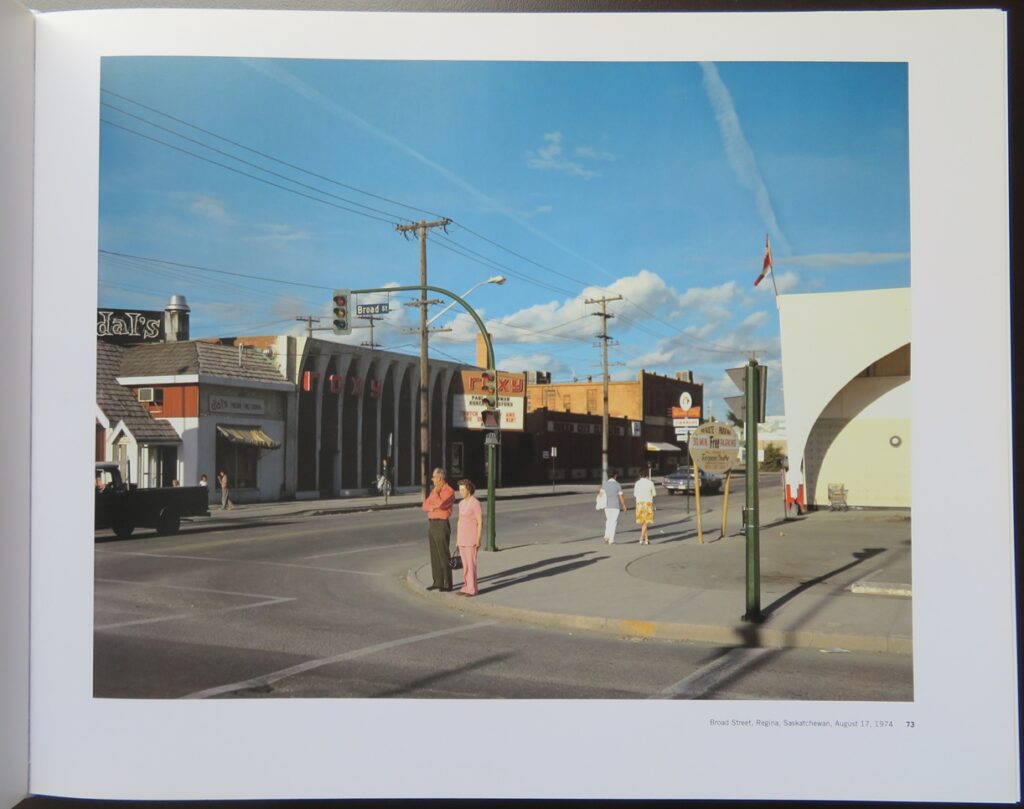

スティーブン・ショア《Uncommon Places: The Complete Works》(Thames & Hudson, 2004)より Broad Street, Regina, Saskatchewan, August 17, 1974 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Stephen Shore

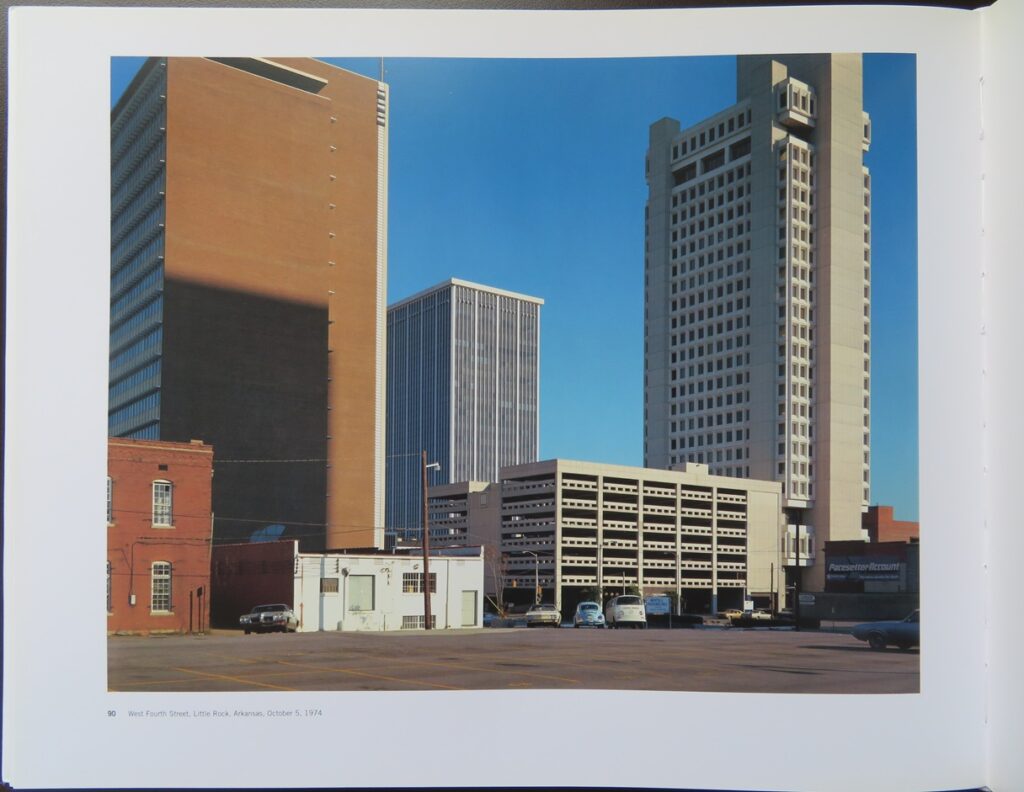

スティーブン・ショア《Uncommon Places: The Complete Works》(Thames & Hudson, 2004)より West Fourth Street, Little Rock, Arkansas, October 5, 1974 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Stephen Shore

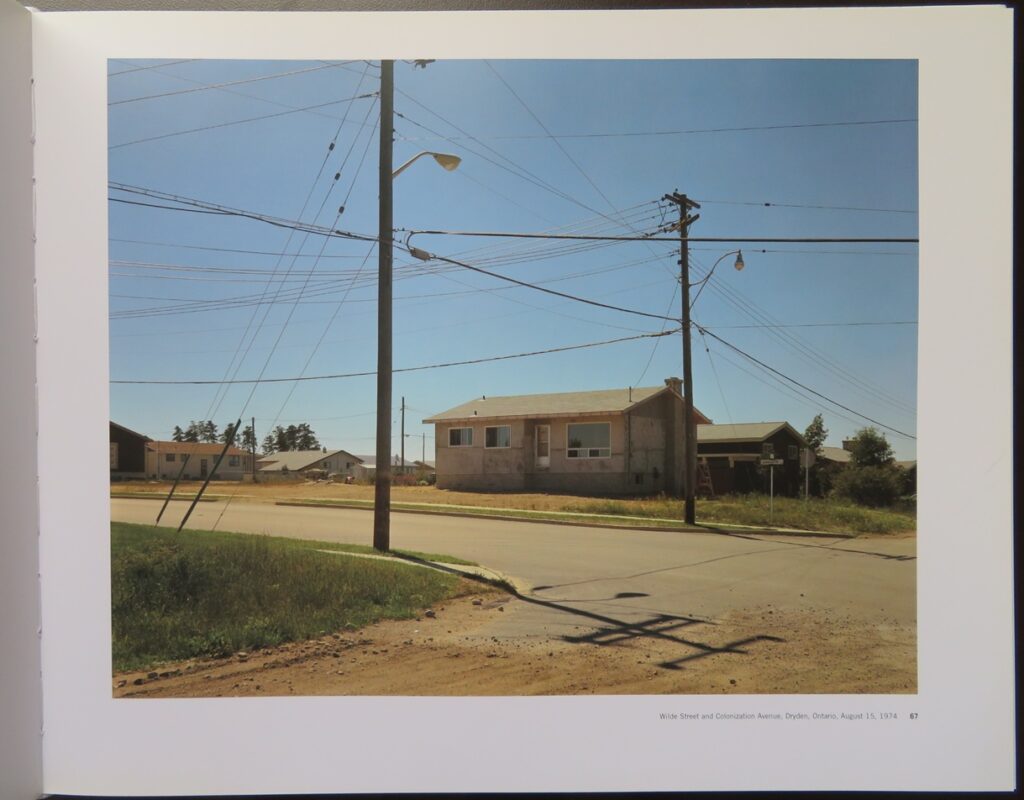

スティーブン・ショア《Uncommon Places: The Complete Works》(Thames & Hudson, 2004)より Wilde Street and Colonization Avenue, Dryden, Ontario, August 15, 1974 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Stephen Shore

いかがだろうか?

• 人がいるはずの場所に誰もいない、妙にがらんとした感じ

• 整備されないまま野ざらしになっているような砂ぼこり感

• 広すぎる駐車場にわずかしか停まっていない車の間延び感

• 誰かの痕跡だけが残されたぽつんとした寂寥感

• 人工的な景色に対して妙に澄み切った空の青さが際立つ構図

• 郊外の人工エリアのすぐ外側に感じる、荒野の気配

ショアの写真は、こうしたアメリカ特有の「空気の肌触り」を明確に写し取っている。

気がつくと、僕は「こういう場所に行ってみたい」「モーテルを転々とするロードトリップに行きたい」という旅情に、静かに引き込まれていた。

実際には、いわゆる観光地のような“映える”場所ではないとわかっているのに、なぜか心惹かれてしまうのだ。

アメリカの“象徴的な風景”としての郊外やスモールタウン

こういったアメリカの風景に、言葉にしづらい魅力を感じている人は少なくないだろう。

旅行で訪れた人だけでなく、映画、小説、音楽、ゲームの中に登場するアメリカの風景──それらに不思議な懐かしさや郷愁を感じたことのある人も多いはずだ。

その感覚をもう少し具体的に思い描けるように、いくつかのイメージを挙げてみたい。どれも、上で触れた「空気の肌触り」を体現しているような光景だ。

• 遠くにポツンと立つ給水塔

• 何もない一本道の途中に現れるガソリンスタンド

• 殺風景な郊外にある平屋のモーテル

• くたびれているけど妙に味のあるダイナー

• 舗装の荒れた裏通りに停まる古いアメ車

• のっぺりと横並びに並ぶメインストリートの低層建築群と交差点

こうした風景は、アメリカを舞台とした多くの物語作品に、背景として登場してきた。

アメリカを車で旅していても、同じような光景にあちこちで出会う。

そのため、観光対象でもない、ただの “通過地点” に過ぎない風景にもかかわらず、アメリカのアイコニックな光景として私たちの心の奥に残る──そういう力を持つにいたっている。

同じような現象は日本でも見られる。

たとえば、映画『君の名は。』に登場する東京・四ツ谷の坂道の階段や、『SLAM DUNK』の冒頭シーンで描かれた鎌倉高校前の海が見える踏切。

いずれも昔からそこにある、ただの生活風景だったのに、作品を通じて“特別な場所”として多くの人の記憶に刻まれた。日本独特の空気が宿る場所として、今では国内外からわざわざ訪れる人が絶えないほどだ。

こうした有名で見栄えのよい例に限らない。日本には他にも、ふと足を止めたくなるような光景が無数に存在している。

都会の裏通りにふと現れる静かな路地や、地方の町で見かける取り残されたような商店街、田舎のバス停や無人駅、夕暮れ時の田んぼ道──いずれも観光地ではないかもしれないが、その土地の日常がにじみ出るような空気感に、無意識のうちに心を奪われる人は多いだろう。

風景自体の静かな味わい、過去の思い出、物語の背景としての記憶──様々な心象風景が重なりあう。

スティーブン・ショアがカメラで捉えたのも、まさにそうした何気ない場所に宿る “アメリカの空気感” である。

観光地でも絶景でもない風景に、なぜか心を惹きつけられる──その感覚を、自らの感性で静かに写し取っている。

それにしても、アメリカにはなぜこうした風景が多いのか。そして、なぜそれに強く惹かれてしまうのか。

その問いはそのまま、『Uncommon Places』がなぜ心をとらえるのか、という問いにもつながっている。

ここでは、4つの視点から、その理由と魅力について考えてみたい。

風景に漂う空気──奇妙な余白と静けさ

アメリカの町を歩いていると、建物と建物のあいだが妙に空いて見えることがある。

間を埋めるのは、舗装された駐車場や空き地のような広場で、都市にありがちな密度や、暮らしの気配の濃さよりも、どこか間延びした印象を受ける。

これは、おそらく車社会と広大な国土がもたらした風景の成り立ちなのだろう。

ショッピングモールやドラッグストアのような日常的な建物が、広大な駐車場とともに並ぶ構図は、まるで「建物が中心」ではなく「車が快適に動けるように配置された町」のようだ。

こうした建築スタイルや都市設計が当たり前になるにつれて、町全体に「のっぺり感」や「視覚的な距離感」が定着していったのではないだろうか。

北米郊外のショッピングモール。建物の周りに横たわる広大な余白。(撮影:筆者)

スティーブン・ショアの写真には、こうしたアメリカ独特の、空間の設計思想そのものが、しっかりと写り込んでいる。

建物と建物のあいだの空白。使われているようで使われていない広場。空間の“意図”が抜け落ちたような風景。

それが見慣れない部外者にとっては “異空間” のようにすら見え、何もないのに見入ってしまう。

どこかで見たような記憶も相まって、ノスタルジックな感情すら呼び起こされる。

廃れた風景に漂う「乾いた詩情」

アメリカの小さな町では、閉店した店や、色あせたモーテル、誰も住んでいなさそうな家が、ごく普通に風景の一部として存在している。これらは撤去されず、長くそのまま放置されていることもある。

土地が広く、新しい建物を建てる余地がいくらでもあるからかもしれない。古いものをわざわざ壊すより、別の場所に新しく建ててしまう方が合理的なのだろう。

また、建物自体もプレハブや木造といった軽量な構造が多く、時間が経つと自然と風化していく。色が剥げ、看板が擦れ、窓枠が歪み、それでもそのまま残っている。

結果として、そこに生まれるのは、しみじみとした寂しさというより、役目を終えたものや、時間の中でゆっくりと風化していくものが、ただそこに置かれているような──枯れた余白のような空気だ。

感情を込めて「残された」のでもなく、誰かの物語がはっきり刻まれているわけでもない。ただ風景の一部として、何も言わずに存在し続けている。

こうしたアメリカ特有の「乾いた風情」を、ショアは極端に感情を排して、淡々と撮っている。

その冷ややかな距離感には、どこかスタイリッシュな潔さがある。

無駄を排した構図と、フラットで均質な光の中に立ち現れるのは、乾きそのものを美学へと変えるクールさ──それが、ショアの写真に漂う独特の“格好良さ”なのだ。

そして、アメリカの風景にはこの“風化の詩情”とはまったく逆方向の静けさもある。

時間ではなく、むしろ“人工そのもの”が生み出す奇妙な町角だ。

模型のような町角──レトロSFを思わせる人工的な静けさ

アメリカを旅していると、ときどき妙な胸騒ぎを覚える瞬間がある。

人が暮らしているはずなのに生活の重みが薄く、交差点やビルの並びがまるで「居住しているという設定」だけが残った舞台のように見えてしまうのだ。

街の輪郭は均質に整っているのに、人の気配だけが抜け落ちていて、風景がふいに“浮いて”見える。

ドーナツ化現象で、週末のダウンタウン中心部が空洞化していたり、平日の昼間に郊外の住宅街がほとんど無人になっていたり──そうした現実の条件も、この特有の“空白感”を後押ししているのだろう。

その風景はどこか、レトロSFの未来図を思わせる、人工的で生活感の薄い町角がふと現実に混ざり込んだような違和感をまとっている。

人の気配が消えた廊下や駐車場といった空間に使われる「リミナルスペース」と呼ばれる概念にも近い独特の空気感だ。

懐かしいのに不自然で、均質なのに少しだけ現実からズレている──そんな奇妙な空気が漂う。

まさにこの質感を見事にすくい取っているのがショアの写真だ。

派手な演出があるわけではなく、ただ“そこにある景色”として静かに提示されているだけなのに、風景の均質さと空白が織りなす微妙なズレが、見る者の感情をどこかざわつかせる。

ショアの写真に漂うあの独特の静けさは、人工物と日常のあいだに開いた小さな隙間──現実が一瞬、ミニチュア模型の街角のように見える、その刹那の違和感を確かに捉えているのだ。

その無意識に走る違和感は、決して居心地の悪さではない。

むしろ、ありふれた町角からふいに“新鮮さ”を引き出し、いま自分がどこか特別な空間に立っているかのような旅情を、じわりとこみ上げさせてくる。

そしてこの奇妙な静けさは、風景に潜む“装飾のなさ”とも無関係ではない。

装飾感のなさが生む「余白」と「自由」

アメリカの風景を眺めていていつも感じるのは、「装飾」が驚くほど少ないということだ。特に郊外や地方都市では、建物や街路に凝った意匠がほとんど見られない。

これは単なる美意識の違いというよりも、やはり車社会による空間設計の影響が大きいと考えられる。

都市が、歩行者ではなく車のために作られていることで、歩行者の視線を誘導するような装飾的で細やかな要素は軽視され、代わりに道路や建物は「記号性」と「機能性」に徹していった。

「EAT」とか「MOTEL」に矢印だけが描かれた看板などは、その典型例と言えるかもしれない。車窓からの風景に、細部までは目が届かないのだ。

その結果として、建築や看板、舗装面に至るまでが、無機質で均質な「見た目」になっている風景が少なくない。

モンタナ州のスモールタウンにて。モーテルがあることが車窓から一瞬で伝わるアメリカらしい風景。(撮影:筆者)

もともと機能性を重視して発展してきたため、モーテルやダイナーにも仮設的で簡素な構造のものが多く見られる。

必要最小限の機能があれば十分という実用的な考え方が背景にあるようだ。そのため、装飾的な工夫や凝った意匠は控えめで、デザインは画一的で無機質になりやすい。

さらに言えば、こうした装飾の少ない空間は、アメリカ的な風景全体に広がってきた特徴でもある。西部劇の町並み、郊外住宅の均質性、大量生産の建物群──いずれも過剰な演出を避け、機能を優先することで成立している。

この「簡素さ」は車社会の側面だけでなく、町そのものが産業とともに生まれ、産業の衰退とともに姿を変えてきた歴史とも無関係ではないのだろう。

鉱山や工場が閉じれば、人も建物もすぐに動かざるを得ない──そうした土地では、重厚で永続的な建築よりも、実用的で扱いやすい構造が選ばれやすい。

そう思うと、内陸部を旅したときにふと覚える、あの“余計なものが削ぎ落とされたような”建物の佇まいにも、どこか合点がいく。

そんな佇まいの先に、飾られていないがゆえの “意味の余地” が静かに立ち上がってくる。

ショアの写真に惹かれる理由の一つは、まさにこの「何も足されていない風景」の “余白” に、見る者が自由に感情や物語を差し込める “受け皿” のような空間が用意されている点にある。

「作り手」側の明確な主張が込められていないからこそ、見る者それぞれの個人的な物語が、そっとその風景に入り込む余地があるのだ。

そして、その余白の中で、構図のバランスや光の具合にふと目が留まり、意味を読み取ろうとするのではなく、“空気そのもの” がじわりと立ち上がってくるような感覚が生まれる。

ショアが捉えているのは、具体的な対象そのものではなく、空間全体に染み出すそういった静かな空気感だ。

そうした、見る者のバラバラな個々の感覚に、どこか共通した感情を呼び覚ませる──その鋭い感性と確かな構成力に、ショアの写真家としての力量を感じずにはいられない。

なお、上に書いたいくつかの視点は、僕自身がアメリカに住んだり、何回も旅行する中で実感として感じてきたことだが、以下のような記事には、その成り立ちや背景が詳しく書かれている。英語の記事にはなるが、どれも興味深い内容なので、関心のある方はぜひ読んでいただきたい。

▸ Stephen Shore’s America / Josh Schneiderman – ASAP / Review

1970年代初頭のアメリカで、“石油ショック”や“郊外ドライブ文化の揺らぎ”が風景そのものを変えていった──そんな視点からショアの作品を読み解いた批評記事。

▸ American Cities Actually Weren’t Built for the Car – Medium

20世紀前半、アメリカの都市が“車のために壊されていった”という視点から、その歴史をたどる記事。

自動車産業のロビー活動や高速道路建設によって街が再編され、人々の暮らしや景観がどのように変わっていったのかが、丁寧にまとめられている。

書評のまとめ──アメリカの空気に出会う旅へ

ショアの写真は、誰かの思い出でも、自分の記憶でもないはずの場所に、なぜか懐かしさを感じさせてくれる。

僕が思うに、ショアが記録したスモールタウンの風景は、彼にとって「知っているけれど属していない場所」だったのかもしれない。

ニューヨークで育った彼にとって、片田舎の町並みは遠くの風景だった一方で、アメリカ人として映画や雑誌、小説や旅の記憶の中で慣れ親しんでもいたはずだ。

その距離感──近すぎず遠すぎない感覚が、淡いノスタルジーと異質さの入り混じったまなざしを生んでいるように感じる。

もしアメリカを旅する機会があれば、観光名所をめぐるだけでなく、こうした “なんでもない風景” にも目を向けてみてほしい。

車を走らせ、町から町へと抜けていくロードトリップの途中にこそ、ショアの写真と響き合うような瞬間が訪れるはずだ。

そこには、広すぎる余白や、少しだけくたびれた建物、装飾の少ない町並みがつくる、独特の静けさが漂っている。

そんな空気を肌で感じることができたなら、きっとその旅は、静かに深く、あなた自身にとって特別なものになるだろう。

【著作権・参考情報について】

本記事に掲載している写真画像は、Stephen Shore 『Uncommon Places: The Complete Works』(Thames & Hudson, 2004)より、私的に購入した書籍を撮影し、引用の範囲内でご紹介している。画像は画質を抑えており、本書全体のごく一部に限られている。

写真の魅力を正確に味わうには、ぜひ実物の書籍を手に取って、その「乾いた余白」に漂う空気感を体感していただきたい。

ショアは、ポスターほどのサイズまで引き伸ばしても崩れないほど精細に撮れる8×10インチ(約20×25cm)の大判フィルムを用い、ロードサイドの細部や光の微妙な色合いまで克明に写し取っている。

縮小画像ではすくいきれない “細部の温度” を、ページをめくりながらゆっくり感じ取ってほしい。

👉『Uncommon Places: The Complete Works』(Amazonページ)

- Shore, Stephen. Uncommon Places: The Complete Works. Thames & Hudson, 2004.MoMA

- ASAP/Review. “Stephen Shore’s America.” https://asapjournal.com/review/stephen-shores-america-josh-schneiderman/

- Medium. “American Cities Actually Weren’t Built for the Car.” https://s-platis.medium.com/american-cities-actually-werent-built-for-the-car-f4699d76454c

- Wall Street Journal. “A Stephen Shore Retrospective Comes to the MoMA.” Nov. 2, 2017. https://www.wsj.com/articles/a-stephen-shore-retrospective-comes-to-the-moma-1509632688

- The Guardian. “Stephen Shore’s America.” Nov. 13, 2005. https://www.theguardian.com/artanddesign/2005/nov/13/photography.shopping

- Edwynn Houk Gallery. 「Stephen Shore」アーティストページ. https://www.houkgallery.com/artists/89-stephen-shore/

- Edwynn Houk Gallery. 「Pioneers of Color: Stephen Shore, Joel Meyerowitz, William Eggleston」展プレスリリース. https://www.houkgallery.com/exhibitions/65-pioneers-of-color-stephen-shore-joel-meyerowitz-william/press_release_text/

- Swann Galleries. 「Spotlight on Stephen Shore’s Color Photography」. https://www.swanngalleries.com/news/photographs-and-photobooks/2021/10/stephen-shore-color-photography/

- The Art Story. 「Stephen Shore」アーティストページ. https://www.theartstory.org/artist/shore-stephen/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Shore

同じ地平の写真家たち

『Uncommon Places』に心を動かされた方には、ぜひ以下の写真家たちの作品も手に取ってみてほしい。静かで、広く、時に寂しげな視線の先にあるアメリカが、また違った輪郭を見せてくれるはずだ。

1970年代、もうひとつのまなざし──ロバート・アダムス

1970年代、アメリカの写真表現は大きな転換期を迎えていた。

のちに「ニュー・トポグラフィックス」と呼ばれる潮流の中で、郊外の開発や土地利用の変化といった「身近すぎて見過ごされがちな風景」に、写真家たちが新しいまなざしを向けはじめたのである。

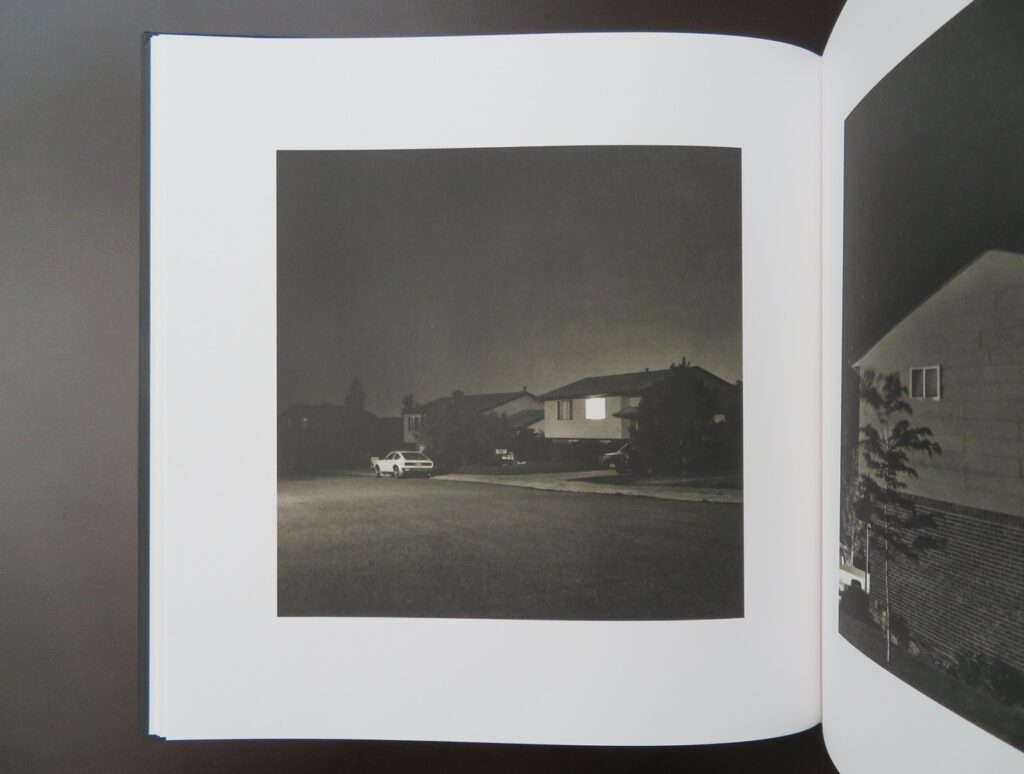

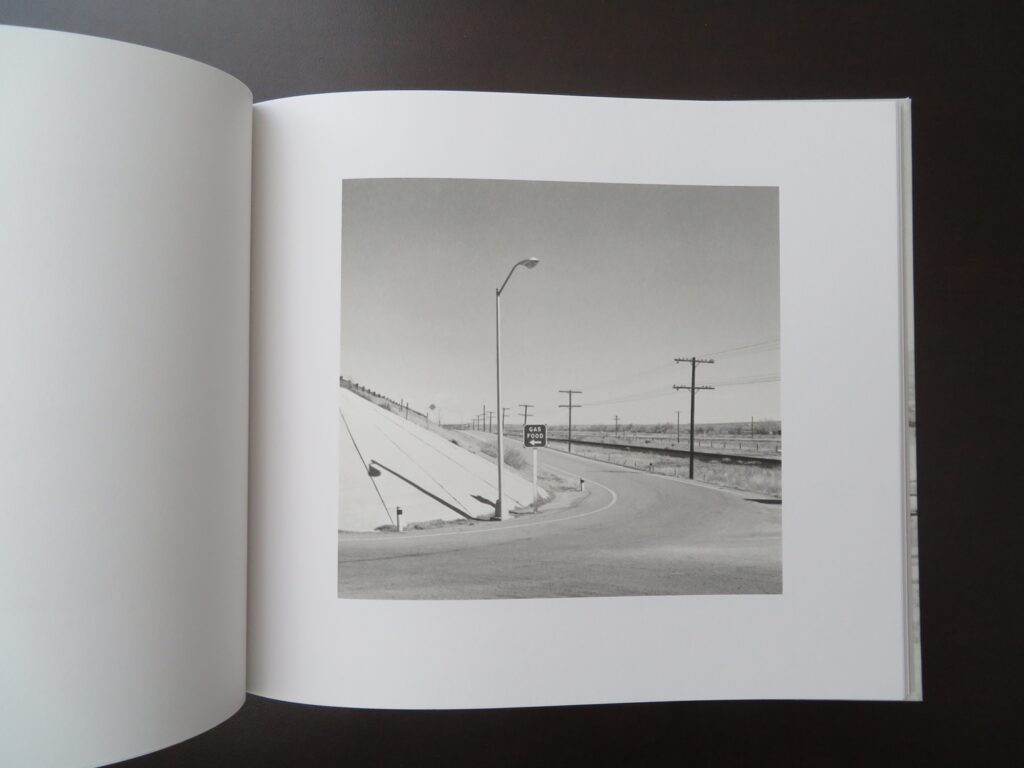

スティーブン・ショアがカラーの大判カメラで「日常の光」をすくい上げたのと同じ時代、ロバート・アダムスはモノクロームの静謐な観察で「沈黙の余白」を見つめ続けていた。

その成果は数多くの写真集に結実しているが、なかでも今回取り上げたいのが『Summer Nights, Walking』と『Eden』の二冊だ。

前者は夜の散歩を一冊の物語として構築し、後者は昼から夜へと移ろう一日の断片を淡くすくい取っている。いずれも「アメリカのありふれた風景」を題材にしながら、ただの記録を超えて、時間や感情の流れそのものを写真として体験させてくれる。

ここでは、それぞれの作品を簡潔に紹介し、あわせてレビュー記事へのリンクを添えておきたい。

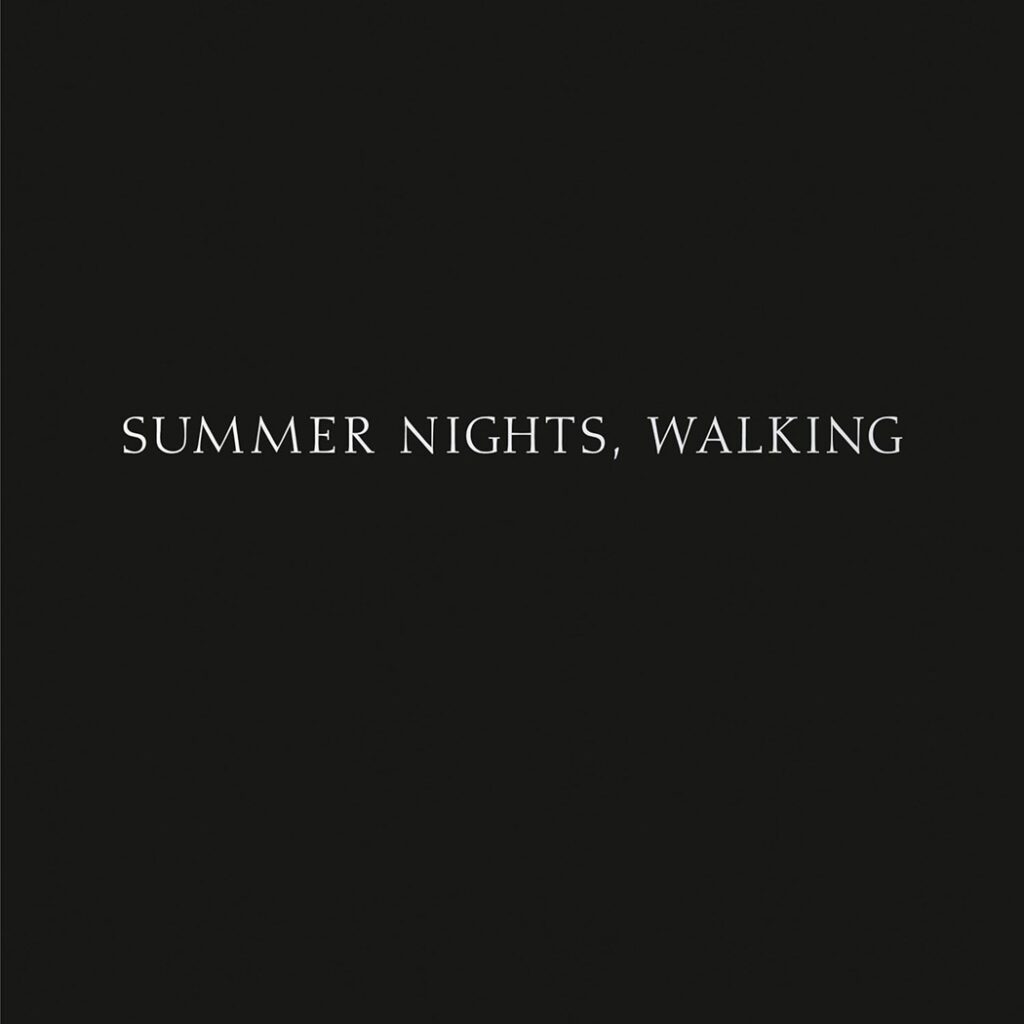

『Summer Nights, Walking』──夜の散歩の物語

『Summer Nights, Walking』は、1970〜80年代にコロラド州ロングモント周辺で撮影された写真をまとめた一冊。

住宅街の庭や窓明かり、通りに停められた車の影から始まり、やがて人の気配が遠のき、深夜の静けさや町外れの自然へと歩みを進めていく。

夜の散歩そのものを追体験させるような構成で、時間の移ろいや感情の変化までも写し取っている。

ロバート・アダムス《Summer Nights, Walking》(Steidl, 2023[Definitive Edition])より 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Robert Adams

▶ Robert Adams 写真集『Summer Nights, Walking』(Amazonで見る)

▶ ブログ内記事:『Summer Nights, Walking』:アメリカの夜、静かな散歩

『Eden』──昼から夜への断片

『Eden』は1968年、アメリカ南西部の小さな町で撮影された21枚のモノクロ写真を収めた小品集。

昼の強い光から夕暮れ、そして夜のネオンへ──一日の移ろいを淡々と追いながら、何気ない風景にかすかな物語を立ち上げていく。

小さな冊子のような佇まいながら、アダムスの視線の原点を感じさせる一冊でもある。

ロバート・アダムス《Eden》(Steidl, 2021)より Eden, Colorado, 1968 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Robert Adams

▶ Robert Adams 写真集『Eden』(Amazonで見る)

▶ ブログ内記事:『Eden』:静けさを撮るロバート・アダムスの澄んだまなざし

広がる風景と語りかける視線──ジョエル・スタンフェルド

『American Prospects』──静けさの先にあるロードトリップ

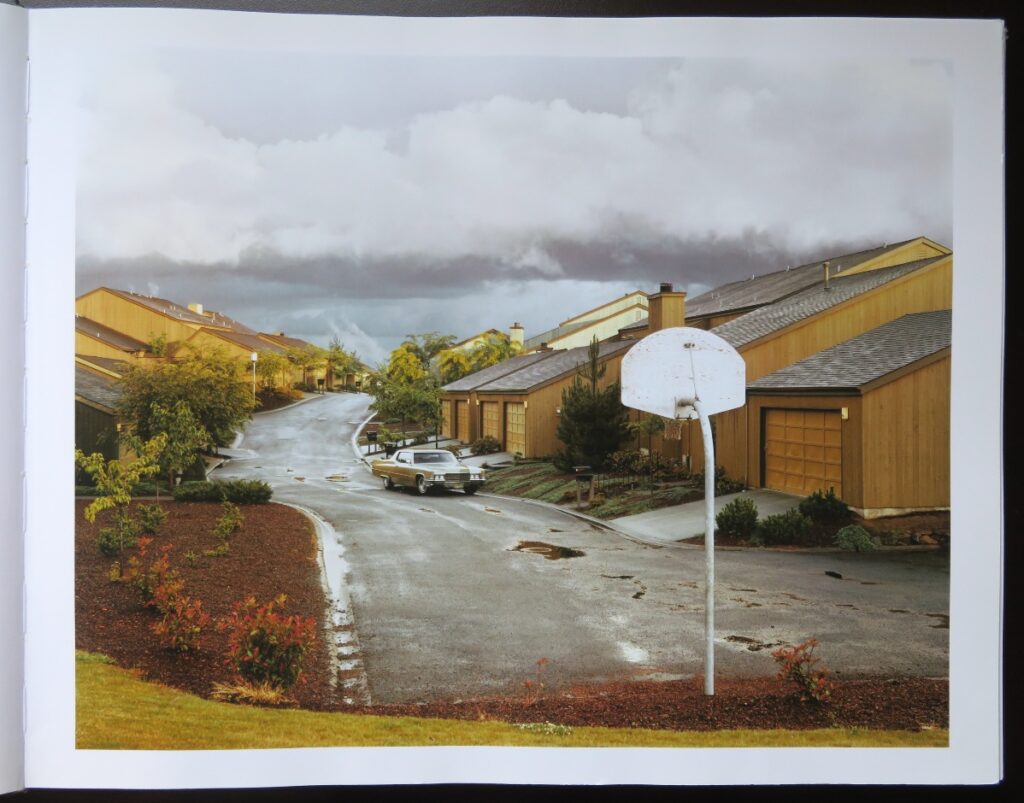

『Uncommon Places』が気に入ったなら、ジョエル・スタンフェルド(Joel Sternfeld)の『American Prospects』にも惹かれるかもしれない。

構図や色彩といった表層の共通点はあるが、写真家のまなざしには明確な違いを感じる。

ショアの写真が「そこにあった風景」を淡々と記録しているのに対し、スタンフェルドの写真からは、より強く意図や語りかける気配が立ち上がる。

構図の中に主題がきっちりと収まっており、写真全体が一つの場面のように完結しているものも多い。

被写体も、町の一角というより、アメリカの自然に囲まれたスモールタウンや、寂れかけた施設、広い空の下にある土地が中心だ。

色は鮮やかだが、どこかもの悲しさが漂っている。『American Prospects』には、80年代のアメリカの空気が静かに封じ込められているのだ。

ショアの静止した町角を出発点に、スタンフェルドはより長い道のり――草原と忘れられた工場跡を結ぶロードトリップへと誘ってくれる。

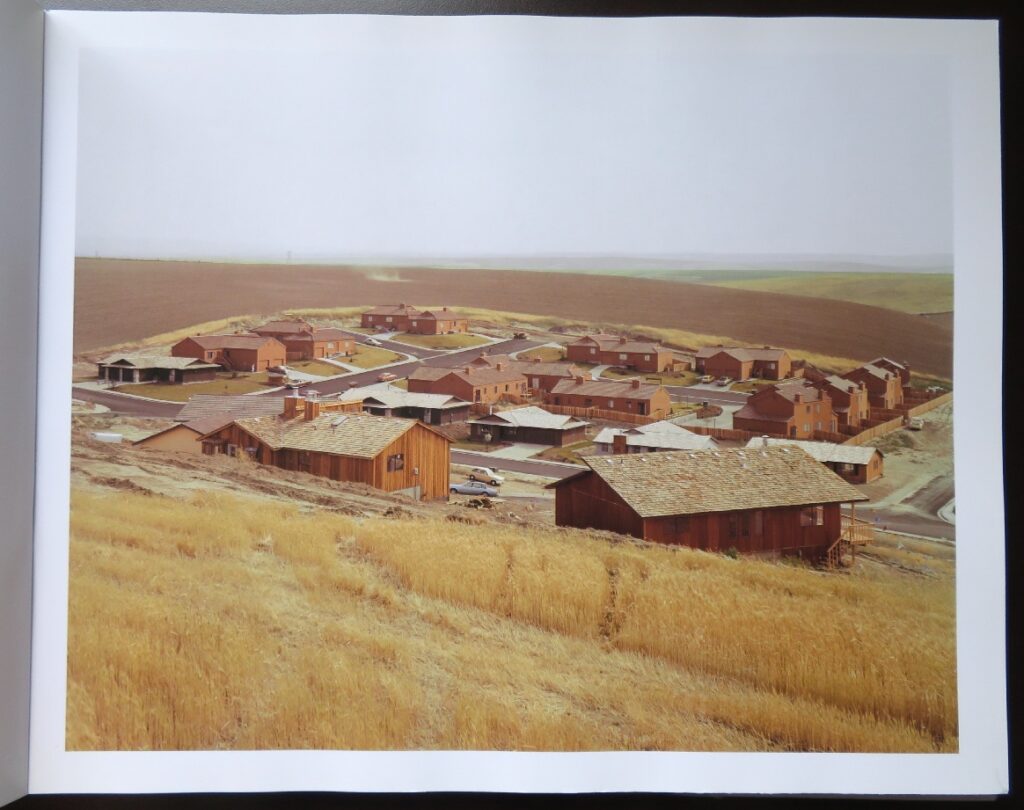

ジョエル・スタンフェルド《American Prospects》(D.A.P./Steidl, 2012)より Lake Oswego, Oregon, June 1979 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Joel Sternfeld

ジョエル・スタンフェルド《American Prospects》(D.A.P./Steidl, 2012)より Pendleton, Oregon, June 1980 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Joel Sternfeld

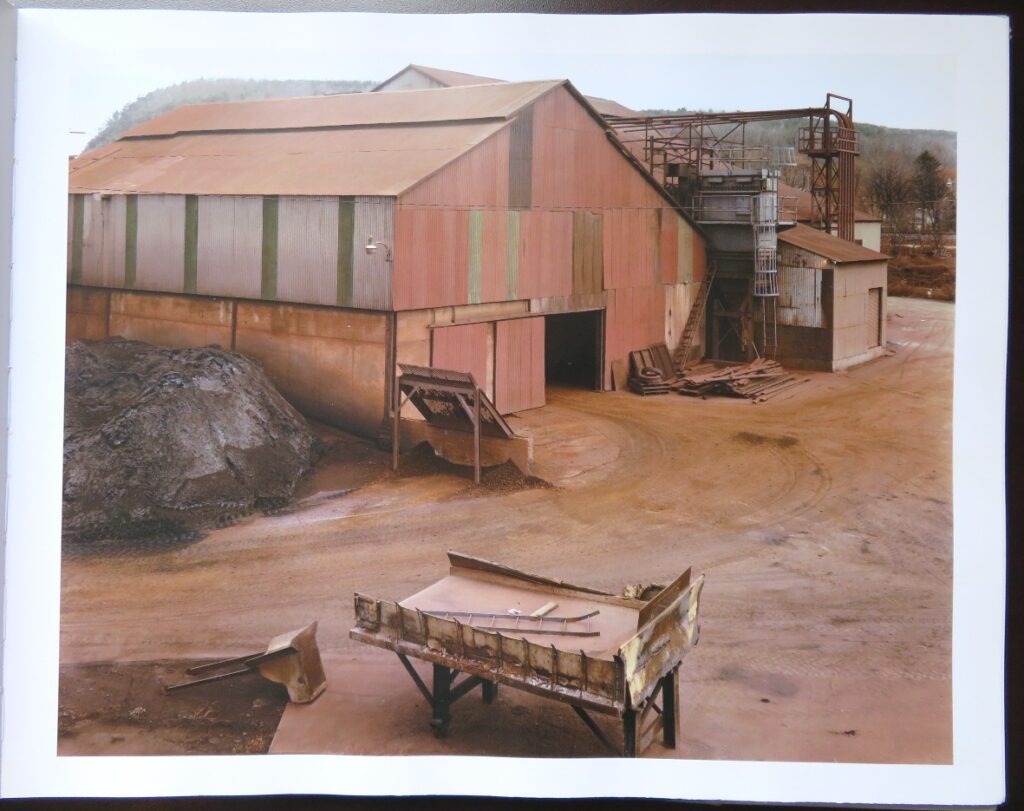

ジョエル・スタンフェルド《American Prospects》(D.A.P./Steidl, 2012)より Prince Manufacturing, Bowmanstown, Pennsylvania, November 1982 作品紹介のために引用・縮小して掲載。© Joel Sternfeld

▶ Joel Sternfeld 写真集『American Prospects』(Amazonで見る)

旅情を拡張する作品

写真の世界から離れても、『Uncommon Places』に通じる“風景の感触”を味わえる作品はある。ここでは、そんな空気感をまとった他ジャンルの作品を紹介する。

“見る”から“歩く”へ──静かな都市体験としての『GTA III』

写真という “止まった視界” から、仮想のアメリカの都市へと足を踏み入れてみたくなったら、『Grand Theft Auto III』(グランド・セフト・オートIII/GTA III)というゲームをおすすめしたい。

無名の交差点、色あせた看板、夜更けの駐車場。スティーブン・ショアのフレームを抜け出して、その続きを歩くように、画面の中の都市をさまよう。

写真から少し離れて、この仮想のアメリカにも同じ“乾き”を感じることがある。

『GTA3』の街並みは、装飾感の薄い建物、建物と建物のあいだのつるりとした余白、そして車を中心に回る生活のリズムが、どこかショアの風景観と響き合う。

使い古された倉庫や錆びた看板、舗装がひび割れた路地のような風景が随所に現れ、そこには“生”の気配が薄れたまま静止しているような乾いた時間の層も漂う。

舗装の広がりや看板の配置、無人の駐車スペースなど、ショア的な “無音の空間” を思い出させる瞬間が多い。

『Grand Theft Auto III – The Definitive Edition』より:広すぎる駐車場にぽつんと置かれた車と、澄んだ青空──人工的な風景の“間延びした静けさ”がショアを思わせる一場面。 © Rockstar Games

ここで描かれる“アメリカ”は、誰もが知る観光地ではない。どこにでもありそうで、けれどどこにもない――そんな都市の余白。

銃や暴力といったゲーム内のアクションは、あくまで “スパイス”。

そのスパイスが、街の匂いを“体験”として運んでくる。

本当に味わってほしいのは、名もない街角に差し込む光や、乾いた路地に漂う空気感だ。

アメリカの無名の街路に、仮想世界の中で “住んでみる”──そんな視点でプレイすれば、このゲームは静かな都市体験として立ち上がってくる。

▶ 『Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition』(Amazonページ)

▶ ブログ内記事:『GTA III』に“住んだ”日々──都市の後味が体に残るゲーム体験

コメント

こちらの記事も大変良かったです。私の写真もいつかあなたにこんなふうに観てもらえたら幸せですね。

とても深く読み込んでしまいました。素敵な文章をありがとうございます。

コメントありがとうございます。じっくり読んでいただけたとのことで、とても励みになります。

ご自身でも写真を撮られているとのこと、そのような方にそう言っていただけて光栄です。

今後も写真集の記事をいくつか書いていく予定ですので、また気が向いたときにのぞいていただけたらうれしいです。